Artículo Original

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 11 de octubre de 2018

Aceptado el 7 de septiembre de 2019

On-line el 31 de enero de 2020

Palabras clave:

Originales

Casos clínicos

Atención primaria

Derivación hospitalaria

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

marshaiba@hotmail.com

(M.M. Ibáñez Cordido).

Keywords:

Original articles

Clinical cases

Primary Care

Hospital referrale

Marta María Ibáñez Cordido*, Laura González Caínzos, María Ángeles Viña Serén, Joan Alfred Flores Aquije

Centro de Salud Islas Canarias. Lugo.

Resumen

Objetivo. Analizar las comunicaciones presentadas en el Congreso y poner de manifiesto los temas de interés nacional de los especialistas y los médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria inscritos en el mismo.

Material y métodos. Estudio descriptivo de 792 comunicaciones publicadas en la web del Congreso. Se llevó a cabo una revisión con una posterior clasificación de las mismas teniendo en cuenta diferentes variables: ámbito de procedencia, abordaje integral en atención primaria (AP) o compartida, comunidad autónoma, especialidad, tipo de comunicación, edad y sexo del paciente. Se creó una base de datos con el programa SPSS donde se recogieron las variables y, posteriormente, se analizaron los resultados.

Resultados. Del total de 792 comunicaciones, el 71,8 % procedían de AP y el 27,3 % de atención hospitalaria (AH); un 0,9 % quedaron sin especificar. En el caso de las procedentes de AH, el 71,3 % fueron de Urgencias, el 23 % de hospitalización y el 15,7 % de consultas externas. Solo el 19,1 % fueron de abordaje íntegro en AP; el resto de pacientes fueron derivados a AH. Las tres comunidades con mayor participación fueron Cantabria (17,7 %), Andalucía (12,8 %) y Cataluña (12,7 %); las especialidades más tratadas neurología (11,8 %), oncología (10,7 %) y cardiología (8,1 %). Existe un predominio de casos clínicos (92,9 %) frente a originales (6,9 %). Más de la mitad de los pacientes se encontraban entre los 40 y 79 años, con un ligero predominio de mujeres frente a hombres.

Conclusiones. El grueso de comunicaciones procede de AP, la mayoría de ellas con abordaje hospitalario. La elección de este tipo de casos puede deberse al hecho de que, al presentar una resolución más compleja, resultan más impactantes. Hay predominio de casos clínicos frente a estudios originales, probablemente por la menor dificultad de elaboración que suponen. Estos hechos abren debate sobre el papel de las comunicaciones y su contenido en un congreso dirigido a médicos de AP. También deben hacer reflexionar sobre el escaso desarrollo de la investigación realizada en AP.

© 2019 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Analysis of the communications of the 24th edition of the National Congress of General and Family Medicine SEMG 2017

Abstract

Objective. Analyze the communications presented in the Congress and highlight the most interested topics at the national level of the specialists of Family and Community Medicine and Physicians in formation enrolled in it.

Material and methods. Descriptive study of 792 communications published on the Congress website. A review was carried out with a subsequent classification of them taking into account different variables: scope of origin, comprehensive approach in Primary Care (PC) or shared, autonomous community, specialty, type of communication, age and sex of the patient. A database was created with the SPSS program where the variables were collected and, subsequently, the results were analyzed.

Results. Of the total of 792 communications, 71.8% came from PA with respect to 27.3% of Hospital Care (AH), leaving 0.9% unspecified; References to AH, 71.3% were from the emergency department, 23% from hospitalization and 15.7% from external consultations. Only 19.1% were completely managed in PC, with the rest of patients being referred from AH. The three communities with the largest participation were Cantabria (17.7%), Andalusia (12.8%) and Catalonia (12.7%), and specialties plus treated were neurology (11.8%), oncology (10.7%) and cardiology (8.1%). %). There is a predominance of clinical cases (92.9%) compared to original articles (6.9%). As for the patients, more than half are in the 40s and 79s with a slight predominance in the sex of women over men.

Conclusion. Most of communications come from PA, most of them with a hospital approach. The choice of this type of case could be due to the fact that, when presenting a more complex resolution, they are more impressive. There is a predominance of clinical cases over original studies, probably due to the lower processing difficulty involved. These facts open debate about the role of communications and its content in a congress addressed to PA physicians. They should also make us reflect on the litte development of research carried out in PA.

© 2019 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

Introducción

La Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) se ha consolidado como la base del Sistema Nacional de Salud a través de la promoción, la prevención y la continuidad asistencial que ofrece a sus pacientes. Se reivindica a sí misma como especialidad de pleno derecho y deja atrás antiguos complejos surgidos de la comparativa con especialidades de ámbito hospitalario; a mayores, de la labor asistencial que le es propia, la medicina de familia debería hacerse valer en el campo de la investigación.

El progreso de una disciplina radica en su capacidad para investigar, formularse preguntas y desarrollar estudios que aporten avances a la especialidad9. Una forma de dar a conocer dichos avances y permitir una puesta en común de los profesionales de distintas regiones son los congresos nacionales, reuniones multitudinarias donde surgen foros para compartir inquietudes, actualizarse sobre las patologías más frecuentes de la práctica clínica habitual o conocer las líneas de investigación en desarrollo6.

Las distintas sociedades organizan congresos de ámbito nacional y regional donde se reúne un importante número de médicos especialistas y en formación con el objetivo de ampliar sus conocimientos y habilidades, promover la evolución de nuestra profesión y permitir la formación individualizada en diferentes áreas2. No podemos obviar también la parte lúdica y socializadora que conllevan, por lo que el lugar de reunión muchas veces es decisivo a la hora de motivar a los futuros asistentes4.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) organiza de forma anual, desde hace 25 años, un congreso nacional dirigido a médicos especialistas y en formación. Su amplia trayectoria como organizadora hace que acudan al evento varios miles de personas anualmente. Se oferta una programación variada, que cuenta con exposiciones orales de temas de interés, talleres prácticos, casos clínicos y trabajos originales12. Las comunicaciones constituyen uno de los puntos más representativos de los congresos y, en cada convocatoria, parece que aumenta su número; sin embargo, no puede afirmarse que paralelamente aumente su calidad, ya que, a menudo, el hecho de ir a un evento de estas características fuerza a los asistentes a compartir un trabajo o caso clínico realizado expresamente para poder asistir al mismo, y no por el interés científico que realmente pueda generar3. Independientemente de estas circunstancias, la temática y las características de las comunicaciones resultan orientativas de las inquietudes e interés de los profesionales por unos u otros temas, bien por su actualidad o por la importancia que se les confiere para la actividad diaria del médico de familia (MF)11.

Objetivos

Analizar las comunicaciones presentadas en Congreso Nacional de Medicina General y de Familia del año 2017, organizado por la SEMG, tanto los casos clínicos como los originales, y poner de manifiesto los temas de interés de los médicos especialistas y en formación de Medicina Familiar y Comunitaria inscritos en el mismo.

Este trabajo se encuadra en el interés de la SEMG y en consonancia con las actividades de calidad desarrolladas anualmente dentro de los procedimientos establecidos por esta sociedad científica.

Material y métodos

Estudio observacional, descriptivo, transversal, de tipo retrospectivo, cuyo propósito consiste en describir las características y condiciones de los diferentes tipos de trabajos científicos presentados y aceptados en el Congreso Nacional de Medicina General y de Familia (SEMG) del año 2017, que tuvo lugar en la ciudad de San Sebastián.

Para la realización del estudio se incluyeron las comunicaciones presentadas por los congresistas y aceptadas por el comité científico del congreso (un total de 792). No se aplicó ningún criterio de exclusión, de modo que todas las comunicaciones aceptadas al congreso fueron analizadas. El acceso a las comunicaciones se realizó a través de la página web de la SEMG, donde se publican las comunicaciones aceptadas de cada congreso anual con su correspondiente número de ISSN una vez finalizado el congreso científico, para que puedan ser consultadas de manera accesible y libre por los profesionales que así lo requieran; además constituye una publicación científica online para el refrendo curricular de los autores.

Las comunicaciones fueron revisadas por el equipo investigador. Se realizó un análisis cuantitativo del contenido, fundamentado en una revisión inicial individualizada de cada una de las comunicaciones, con puesta en común de los resultados obtenidos al finalizar. Las variables estudiadas fueron todas las que se pudieron desprender del análisis de la información pública de las comunicaciones:

- Ámbito de procedencia (atención primaria –AP–) u hospitalaria –AH–).

- Nivel de actuación: abordaje integral en AP o compartido con el hospital.

- Comunidad autónoma española de procedencia de la comunicación

- Área de conocimiento del tema escogido.

- Tipo de comunicación: original o caso clínico.

- Edad y sexo del paciente, en el supuesto de que la comunicación fuese un caso clínico.

En el caso de la actuación hospitalaria, hay que puntualizar que se llevó a cabo un desglose entre el Servicio de Urgencias, las plantas de hospitalización y las consultas externas. Se hizo distinción entre cardiología, neumología, aparato digestivo, endocrinología y nutrición, neurología, reumatología, traumatología, ginecología y obstetricia, urología, oftalmología, otorrinolaringología, nefrología, pediatría, psiquiatría, cirugía general, oncología, hematología, enfermedades infecciosas, dermatología, alergología, anestesia y reanimación y miscelánea; en esta última se ubicaron todas las que no se podían encuadrar fácilmente en alguna de las anteriores.

Por último, se diferenció si consistía en una comunicación original o bien en la exposición de un caso clínico de un paciente atendido por el congresista en el desempeño de su labor profesional.

Dado el acceso público de la información, no se requirió la realización de solicitud de ningún permiso adicional a la propia notificación a la sociedad científica del presente estudio, así como la intención de difundir los resultados como comunicación científica y como publicación; además le reportar un resumen de los principales resultados con la finalidad de mejorar el área de divulgación científica de su congreso.

La base de datos creada fue analizada mediante el programa SPSS versión 22. Se realizó un análisis descriptivo de la muestra en función del tipo de variable a describir. La mayoría de las variables recogidas eran cualitativas y se presentan con sus valores de frecuencia absoluta y relativa. Las variables cuantitativas se describen en función de la media y la desviación estándar cuando reúnen criterios de normalidad en su distribución. Dado el carácter descriptivo del estudio y la utilización de los datos disponibles de forma pública, no se realizó otro tipo de análisis de relación.

Resultados

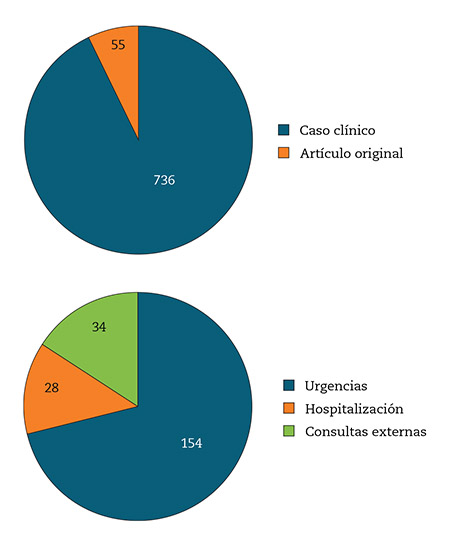

En el estudio se analizaron las 792 comunicaciones presentadas y aceptadas en el Congreso Nacional de Medicina General y de Familia (SEMG) del año 2017. Entre todas las comunicaciones analizadas, 736 (92,9 %) fueron casos clínicos y 55 (6,9 %) originales (Fig. 1).

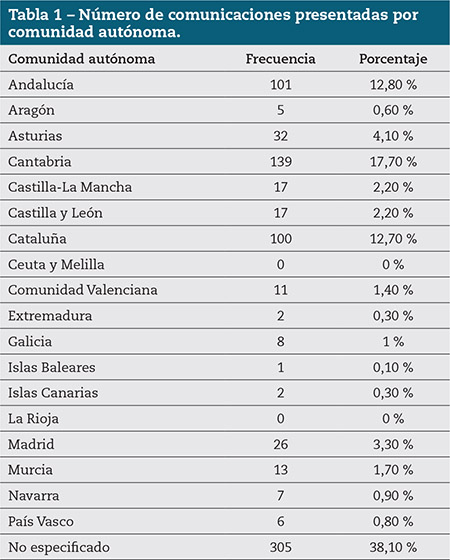

En el 38,1 % de los casos no estaba especificada la comunidad autónoma de procedencia. En el resto predominaban las comunicaciones procedentes de Cantabria, Andalucía y Cataluña, que representaban el 17,7, 12,8 y 12,7 % respectivamente (Tabla 1).

En 569 casos (71,8 %) los paciente procedían de AP y en 216 (27,3 %) de AH; en 7 (0,9 %) no fue posible su determinación.

En cuanto al tipo de comunicación, 736 fueron casos clínicos y 55 originales.

Entre el conjunto de comunicaciones procedentes de AH, 154 (71,3 %) fueron de casos recogidos en el Servicio de Urgencias (SU), 28 (13 %) de servicios de planta de hospitalización y 34 (15,7 %) de consultas externas (Fig. 1).

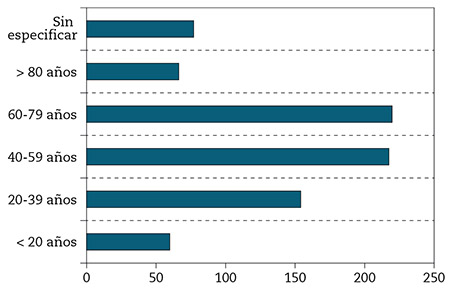

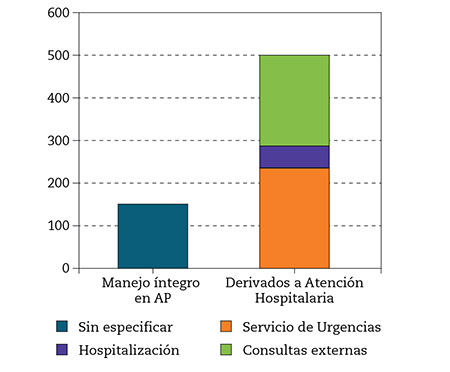

Solo 151 casos clínicos (19,1 %) fueron de abordaje íntegro en AP, mientras que 498 (62,9 %) precisaron derivación a servicios hospitalarios. Al SU se derivaron 228 (45,8 %), 61 (12,2 %) ingresaron en planta de hospitalización y 208 (41,8 %) fueron derivados a consultas externas; un caso quedó sin especificar (0,2 %) (Fig. 2).

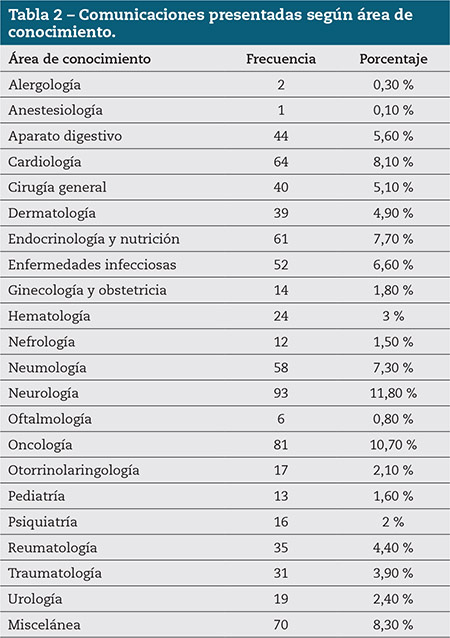

Las comunicaciones correspondieron con mayor frecuencia al ámbito de la neurología (11,8 %) y la oncología (10,7 %) (Tabla 2).

El rango de edad más frecuente en los casos clínicos fue el de 40-79 años (Fig. 3).

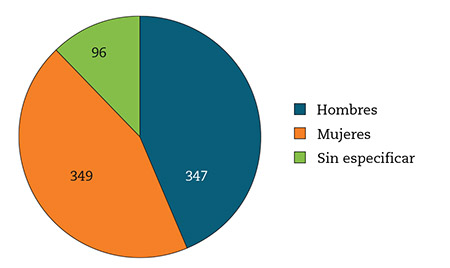

En el caso del sexo, 347 (43,9 %) eran hombres y 349 (44,1 %) eran mujeres; quedó sin determinar en 96 casos (12 %) (Fig. 4).

Figura 2 – Tipos de comunicaciones presentadas en el Congreso, ámbito de las comunicaciones procedentes de atención hospitalaria

Figura 3 – Rango de edad de los pacientes de los casos clínicos.

Figura 1 – Tipos de comunicaciones presentadas en el Congreso, ámbito de las comunicaciones procedentes de atención hospitalaria

Figura 4 – Sexo de los pacientes de los casos clínicos.

Figura 1 – Tipos de comunicaciones presentadas en el Congreso, ámbito de las comunicaciones procedentes de atención hospitalaria

Figura 2 – Tipos de comunicaciones presentadas en el Congreso, ámbito de las comunicaciones procedentes de atención hospitalaria

Figura 3 – Rango de edad de los pacientes de los casos clínicos.

Figura 4 – Sexo de los pacientes de los casos clínicos.

Comentarios

Un congreso constituye el lugar propicio para que se lleve a cabo un intercambio de información entre los asistentes sobre aspectos relacionados con la actividad científica de una determinada área; por tanto, las comunicaciones presentadas son una muestra fiable de la actividad investigadora y de la realidad de la misma1.

En el Congreso Nacional de Medicina General y de Familia SEMG 2017, a pesar de los más de 2900 facultativos inscritos, se presentaron 1.500 comunicaciones, de las cuales se aceptaron 792; de entrada, puede parecer una cifra ínfima al compararla con la de otros eventos similares, pero se deben contextualizar los requisitos exigidos para su envío y los criterios de aceptación que establece cada sociedad. En los últimos años se ha producido un incremento en la cantidad de las comunicaciones presentadas a congresos científicos, lo que conlleva una clara tendencia a la pérdida de calidad de las mismas6. En la normativa impuesta por la SEMG para la aceptación de comunicaciones a su congreso, se estipulaba que estas podían estar estructuradas en forma de originales o casos clínicos; a su vez, un formato oral o de póster en el primero de los casos, y únicamente de póster en el segundo. Aunque la elección del formato corre a cargo del autor, el comité científico de la sociedad es el que acepta o deniega el formato solicitado; de este modo, se filtraron todas las que no se ajustaban a las bases de participación oportunas.

La investigación forma parte de las funciones del equipo de AP4, ya que nos permite generar nuevos conocimientos y proporcionar a los pacientes una atención eficiente de mayor calidad; no obstante, existe una serie de dificultades que justifican la poca presencia de los facultativos en esta labor5. La falta de tiempo que obliga a desarrollar la actividad investigadora fuera del horario laboral; sumado a la amplia sobrecarga asistencial que pesa sobre el sistema, la dificultad para acceder a los recursos necesarios para poder llevar a cabo proyectos, así como la escasa motivación y/o formación en investigación, condicionan que la producción científica desde este ámbito sea escasa10.

Los resultados recogidos en este análisis pueden orientar acerca de los temas que más interesan a los facultativos, sobre sus preocupaciones y también sobre la labor asistencial que se desempeña actualmente en las consultas de AP. Aunque una gran proporción de comunicaciones (tanto casos clínicos como estudios originales) se desarrollaron íntegramente en AP, la gran mayoría de casos tuvieron un abordaje inicial en este nivel para, posteriormente, terminar siendo derivados al segundo nivel asistencial. Este hecho puede deberse a múltiples factores, pero puede influir el mayor impacto que presentan en este tipo de eventos los casos que precisan de múltiples pruebas diagnósticas o tratamientos complejos, ya que despiertan la curiosidad de los asistentes, en comparación con los de otras patologías más prevalentes en la consulta. En segundo lugar, hay una clara preferencia por la presentación de comunicaciones estructuradas en forma de casos clínicos frente a las originales, muy posiblemente por requerir menor cantidad de tiempo para su elaboración y constituir la puerta de entrada que garantice la asistencia al congreso, sobre todo para los médicos en formación, lo que corrobora la realidad de la falta de tiempo y de motivación para plantear proyectos más ambiciosos que puedan suscitar interés general.

Han destacado las patologías de origen neurológico y oncológico, quizás por tratarse de patologías poco frecuentes cuyo diagnóstico es más difícil y por ello suscitan mayor interés entre los asistentes. Las patologías cardiacas y neumológicas también fueron abordadas en muchos de los trabajos presentados. No podemos obviar un importante porcentaje de comunicaciones que no se pueden catalogar bajo un epígrafe concreto; se incluyeron en el epígrafe “Miscelánea”; abarcaban temas muy diversos, como la gestión en la consulta de AP.

El rango de edad mayoritario de los pacientes en las comunicaciones de casos clínicos fue el de 40-79 años, probablemente porque es el que incluye a la mayoría de la población que acude a los centros de salud para valoración7. No se han encontrado diferencias entre los dos sexos, quizá al no haber diferencia sustancial entre la población general.

Es necesario realizar un análisis de las comunicaciones de los congresos para acercarnos a la estimación de los intereses de los asistentes a las actividades de formación de las sociedades científicas, y, en concreto, a su actividad principal, como suele ser el congreso nacional, para así mejorar el servicio ofertado a los asistentes a estas actividades así como a los socios en general.

Siguiendo el análisis realizado, podemos decir que existen dos perfiles de autores de comunicaciones, con intereses diferenciados:

- Congresista que elabora una comunicación en formato de caso clínico sobre un paciente, indiferentemente hombre o mujer, con una edad comprendida entre los 40 y 79 años de edad, con una patología de origen neurológico, oncológico, cardiovascular o neumológico; es atendido en el ámbito de atención primaria y en segundo lugar en Urgencias hospitalarias; suele precisar interconsulta con el hospital. Aunque no se pudo recoger la edad de los congresistas, y esto constituye una limitación, es probable que este tipo de comunicación refleje el perfil del médico más joven y/o en formación.

- Congresista que elabora una comunicación original de características similares en cuanto al tema y el ámbito de atención; quizá corresponda preferentemente a congresistas más veteranos en experiencia y en antigüedad.

Es importante tener en cuenta estos perfiles para poder dar respuesta a las necesidades e intereses profesionales que subyacen bajo estas condiciones, y que simultáneamente se traducen en las comunicaciones remitidas a los congresos en cada uno de los momentos temporales. Las sociedades científicas deben estar atentas a los cambios evolutivos producidos, así como a las tendencias que los materializan8.

Conclusiones

Con este trabajo se pretende hacer especial hincapié en la necesidad de fortalecer la figura del médico de familia como investigador, pues dispone de una gran cantidad de recursos que suelen pasar desapercibidos y deberían tenerse más en cuenta, como el amplio número de pacientes por cupo sanitario, la oportunidad del seguimiento longitudinal en el tiempo o el contacto estrecho con el paciente y su entorno, que constituyen la base de una buena relación médico-paciente y facilita la inclusión en los estudios científicos.

Se debe abandonar la idea de que la investigación está limitada a las especialidades hospitalarias o a los facultativos que se encargan de consultas monográficas concretas, pues la AP en sí, como pilar de nuestro sistema sanitario, también es subsidiaria de estudios que promuevan nuevos conocimientos y avances de cara al beneficio de la comunidad científica. Se debe, por tanto, reivindicar la importancia de la investigación, incluirla en nuestra labor asistencial diaria y reforzarla en las nuevas generaciones de médicos, para que pase a constituir una de nuestras herramientas de trabajo más preciadas.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Melguizo M. Evolución de los congresos de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Jano. 1997; 53: 12.

- Calero Muñoz S. Congresos de atención primaria: Hacia los diez mil a partir del 2000. Aten Primaria. 1996; 18: 473-4.

- González de Dios J. Los congresos médicos a debate: evaluación cualitativa y cuantitativa. Aten Primaria. 2005; 36: 528-9.

- Fernández Fernández L. ¿Investigación en atención primaria? Aten Primaria. 2003; 31: 281-4.

- Del Cura González I, Molero García JM. Aquí donde se cruzan los caminos: XXXVII Congreso de la semFYC. Aten Primaria 2017; 49: 315-6.

- Pareja Bezares A. La calidad científica de los congresos. FMC 1998; 5: 321-4.

- Cuéllar de León AJ, Ruiz García V, Cuadrado Escamilla JL. ¿Qué impacto tuvieron las comunicaciones del último Congreso de Atención Primaria de Castilla-La Mancha? Aten Primaria. 2005; 36: 51-2.

- Simó Miñana J. Comunicaciones científicas a congresos científicos: Algunas propuestas de mejora. Aten Primaria. 1999; 23: 371-5.

- Comité Organizador del XII Congreso semFYC de La Coruña. Se invita a la reflexión sobre congresos. Aten Primaria. 1994; 14: 763-4.

- Planes A. Macrocongreso. Gaceta de la semFYC. 1997; 11: 1.

- Reguant i Fosas M. Congresos: Impresiones de un asistente. FMC. 1998; 5: 324-8.

- Santos Guerra MA. Un extraño en el Congreso. Evaluación etnográfica del XXIV Congreso de Medicina de Familia y Comunitaria. Sevilla, 8-11 de diciembre de 2004. Aten Primaria. 2005; 35: 365-71.