Arículo Original

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 11 de mayo de 2017

Aceptado el 2 de diciembre de 2017

On-line el 30 de diciembre de 2017

Palabras clave:

Hiperfrecuentador

Atención primaria

Crónico

Autocuidado

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

anagarciade@hotmail.com

(A. García de Francisco)

Sara García de Franciscoa, Ángel Alberquilla Menéndez Asenjob, Leovigildo Valdez Felizc, Ana García de Franciscod,*, Angélica Rincón Vásqueze, María del Mar Rodríguez Carrascoa

aCentro de Salud Orcasitas. Madrid. bUnidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Centro. Madrid. –cCentro de Salud Isabel II. Parla (Madrid). dCentro de Salud Isla de Oza. Madrid. eServicio de Urgencias de Atención Primaria 04. Madrid.

Resumen

Objetivos. Conocer las características demográficas, el perfil clínico y el consumo generado por el paciente hiperfrecuentador, identificado mediante el sistema de clasificación de pacientes Grupos Clínicos Ajustados (ACG©: Adjusted Clinical Groups).

Material y método. Estudio observacional, descriptivo y transversal de la población mayor de 14 años atendida en un Centro de Salud durante el año 2012 según estándar ACG©. Variables: edad, sexo, episodios, derivaciones a Atención Especializada, fármacos prescritos, consultas de Medicina de Familia y Enfermería, y coste farmacéutico.

Resultados. De 15.090 pacientes del año 2012, 40,61 % cumplían criterios de hiperfrecuentación y acumulaban 62,5 % de las visitas. Con una edad media de 54,61 años, el 61,2 % eran mujeres. Los episodios más prevalentes fueron: hipertensión arterial, alteraciones del metabolismo lipídico y obesidad. La media de visitas del grupo hiperfrecuentador fue de 18,21. Menos de 25 % de las visitas corresponden a consultas de enfermería. No hubo incremento significativo de derivaciones, pero sí de principios activos prescritos. Los hiperfrecuentadores acumulan el 65,8 % del gasto farmacéutico, con un gasto medio por individuo un 62 % mayor.

Conclusiones. La proporción de pacientes identificados como hiperfrecuentadores es elevada. Los motivos de consulta más frecuentes son enfermedades crónicas de alta prevalencia. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la gestión del paciente crónico y el papel de cada profesional en la misma. Se debe incidir en la educación para la salud para empoderar al paciente en el autocuidado de su enfermedad. Con todo ello disminuirían demanda y costes y mejoraría la calidad asistencial.

© 2017 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Analysis of frequent users adjusted by comobidity according to the ACG (Adjusted Clinical Groups) in a basic health care area

Keywords:

Frequent users

Primary care

Chronic

Self-care

Abstract

Objectives. To know the demographic characteristics, clinical profile and consumption generated by the frequent visitor patient, identified through the Adjusted Clinical Groups (ACG©) patient classification system.

Material and methods. Descriptive and cross-sectional observational study of the population over 14 years of age seen in a Health Care Center during 2012 according to the ACG© standard. Variables: age, gender, episodes, referrals to Specialized Care, drugs prescribed, consultations in Family Medicine and Nursing, and drug cost.

Results. Out of the 15,090 patients seen in the year 2012, 40.61 % fulfilled criteria of hyper-frequent visitor and accumulated 62.5% of the visits. With a mean age of 54.61 years, 61.2 % were women. The most prevalent episodes were: high blood pressure, lipid metabolism disorders and obesity. Mean visits of the high frequency group was 18.21. Fewer than 25% of the visits correspond to nursing visits. There was no significant increase of referrals, but there was for active ingredients prescribed. The hyperfrequent visitors accumulated 65.8% of the drug cost, with a mean cost per individual 62% greater.

Conclusions. The proportion of patients identified as high frequent visitors is elevated. The most frequent reasons for the visit are high prevalence chronic diseases. This leads us to reflect on the management of chronic patients and the role of each professional in it. Emphasis should be made on health education to empower the patient in self-care of their disease. With this, demand and cost would decrease and care quality would improve.

© 2017 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

Introducción

El exceso de demanda en las consultas de atención primaria (AP) es una causa importante de pérdida de calidad asistencial1. Supone un alto coste para el sistema sanitario público, consume una parte significativa del tiempo en actividades curativas en detrimento de las preventivas, aumenta la carga de trabajo de los profesionales y puede afectar a la relación médico-paciente2.

La utilización excesiva es la que se produce por encima de la adecuada para el perfil de riesgo del paciente, y que no se justifica en términos de beneficios o mejora de resultados para el mismo. Para medirla se deben tener en cuenta las características específicas de cada paciente y el impacto o beneficio que obtiene del sistema de salud. El análisis de los factores que la generan interesa tanto a los gestores de los servicios de salud como a los profesionales sanitarios, principales proveedores de dichos servicios3.

En AP el modelo de demanda se caracteriza por una frecuentación y presión asistencial altas, que precisan de estrategias de racionalización de la demanda4. Una solución para corregir el exceso de demanda sobre la consulta médica5 consiste en identificar el potencial de mejora en la redistribución de tareas con la participación de enfermería y las unidades administrativas.

Todo esto ha hecho que en los últimos años hayan aparecido numerosas investigaciones, con un especial interés en AP, con objeto de analizar este fenómeno y cómo paliarlo6,7,8.

Para Andersen9 la necesidad de atención médica está en relación con el nivel de salud percibido y con el deseado. Esta necesidad se ve influida por factores predisponentes, entre los que están las características demográficas (edad y sexo), la raza, la clase social, y se ve facilitada por factores como el status económico, los recursos comunitarios, las características del médico y las instituciones sanitarias.

Así, en nuestro medio, según los profesionales de AP, hay múltiples factores que influyen en la utilización de la consulta10; se pueden clasificar en tres niveles: del usuario, del profesional y de la organización11. Algunos estudios han descrito que los dos últimos llegan a explicar el 55 %12 y el 63 %13, respectivamente, de la variabilidad de la utilización de las consultas de AP.

Respecto al nivel del usuario, la mayoría de trabajos coinciden en señalar que las mujeres, los mayores de 50 años, los solteros, los divorciados, los viudos, los que tienen un bajo nivel socioeconómico, los jubilados, los desempleados, y los que han recibido una baja laboral, presentan una probabilidad incrementada de utilizar los servicios de AP14, 15,16 .

El análisis del perfil clínico evidencia la asociación entre la hiperfrecuentación y la presencia de enfermedades físicas crónicas. Trastornos cardiorrespiratorios, musculoesqueléticos y circulatorios son los más comunes. Otros estudios revelan que el malestar psicológico y el trastorno mental también se relacionan con una alta frecuencia de visitas al servicio de AP17,18.

El problema detectado en los trabajos revisados es que la definición de hiperfrecuentación no está bien establecida. La mayoría de los métodos utilizados para definirla son estadísticos y/o arbitrarios18: número de visitas superior, media de visitas para su grupo de edad, superar el percentil 75 o la percepción de profesional sanitario. Así, para un conjunto de pacientes dado, estos criterios pueden dar tasas de hiperfrecuentación con variaciones de hasta 9 veces. Además, estas definiciones conducen a considerar hiperfrecuentador a un paciente con una enfermedad que requiera controles frecuentes19.

Uno de los métodos más completo encontrados en la literatura es el conocido como grupos clínicos ajustados o ACGs© (Adjusted Clinical Groups), elaborado por Starfield y Weiner (1991)20. Este método, diseñado para AP y para planes de salud, clasifica a los pacientes en función de su edad y de las enfermedades que presentan durante un periodo de tiempo (habitualmente un año), lo que permite medir la carga de enfermedad (burden of illness). Así, mediante una aplicación informática, cada ACG© engloba a pacientes con similar complejidad (patrones de enfermedad) y permite establecer su consumo esperado de recursos. En España es incierta la capacidad de los sistemas de clasificación de pacientes como método de medición para responder a las necesidades de la gestión de los servicios de salud en APS21. En cuanto a su aplicación, aún son pocas las experiencias que respalden la consistencia de los resultados22,23 y no existe un análisis cualitativo que haya generado cambios en la gestión de la consulta.

Objetivos

A través de este estudio, y clasificando a los pacientes mediante la herramienta ACG©, pretendemos conocer de manera más objetiva a los pacientes que utilizan en exceso las consultas de AP y analizar su comorbilidad.

Identificando a estos pacientes se puede plantear el desarrollo de estrategias de prevención e intervención para disminuir la sobreutilización de los servicios públicos de salud.

Material y métodos

El Centro de Salud (CS) de Orcasitas se encuentra al sur de Madrid, en el Distrito de Villaverde. Presta atención sanitaria a 22.670 habitantes. En la fecha del estudio (2012) el equipo estaba formado por 13 médicos de familia y 13 enfermeros. En su mayoría, la población es de nivel socio-económico medio-bajo y con un bajo nivel de estudios.

Planteamos un estudio observacional, de corte transversal y descriptivo. Universo del estudio: toda la población atendida en el CS Orcasitas durante el año 2012. Como fuente de datos se utilizó la historia clínica electrónica de todos los pacientes mayores de 14 años. Se recurrió al software ACG© System para la estratificación de los pacientes. Posteriormente se seleccionaron como hiperfrecuentadores los pacientes con un número de visitas registradas durante el año estudiado superior al promedio de visitas correspondiente a su ACG. El estándar se estableció a partir del total de pacientes atendidos en el Área Sanitaria en la que se encuentra el CS analizado.

Las variables a estudiar fueron:

- Sexo: variable cualitativa dicotómica.

- Edad.

- Número de visitas realizada por grupos de edad.

- Visitas en consulta de medicina y enfermería.

- Número de episodios crónicos registrados.

- Motivos de consulta: variable cualitativa.

- Número de derivaciones a atención hospitalaria (AH).

- Número de principios activos prescritos (ATC).

- Coste medio en farmacia.

Las variables cuantitativas se presentan con sus medias y las cualitativas en forma de proporciones. Se establecen los correspondientes intervalos de confianza. Se aplican los tests de contrastes de hipótesis adecuados a cada variable para un nivel de confianza de 95 % y un error de 5 %.

Además del software ACG© System V 8.2, se han utilizado en la explotación y análisis de datos los programas SPSS 20.0 y Epidat 3.1.

Resultados

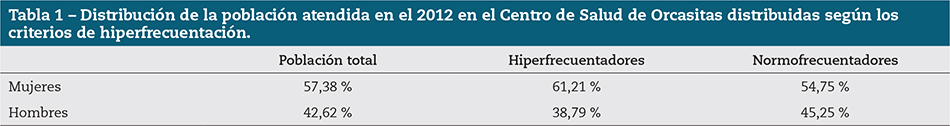

La población total atendida durante el periodo de estudio fue de 15.090 usuarios. De esta, 57,3 % eran mujeres y 42,6 % varones. Aplicando el criterio establecido por ACG©, identificamos como población hiperfrecuentadora un total de 6.128 pacientes, lo que supone el 40 % del total. De este grupo, 61,2 % fueron mujeres, que incrementaron su representación respecto del 54,7 % en el caso de normofrecuentadores (p= 0,0000) (Tabla 1).

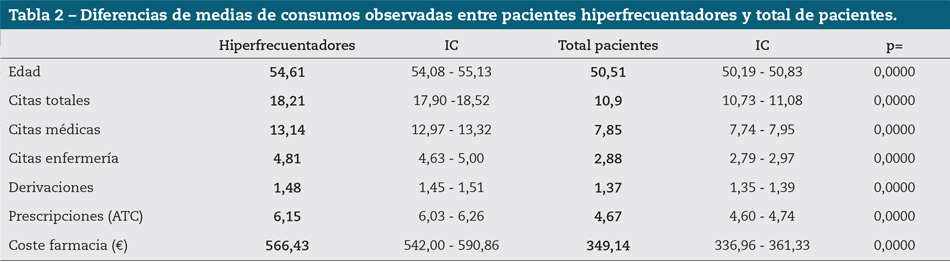

La edad media (Tabla 2) en la población total fue de 50,5 (mujeres: 51,2; hombres: 49,5); en el grupo hiperfrecuentador la edad media fue de 54,7 en mujeres y de 54,4 en hombres (p= 0,0000 en todos los casos).

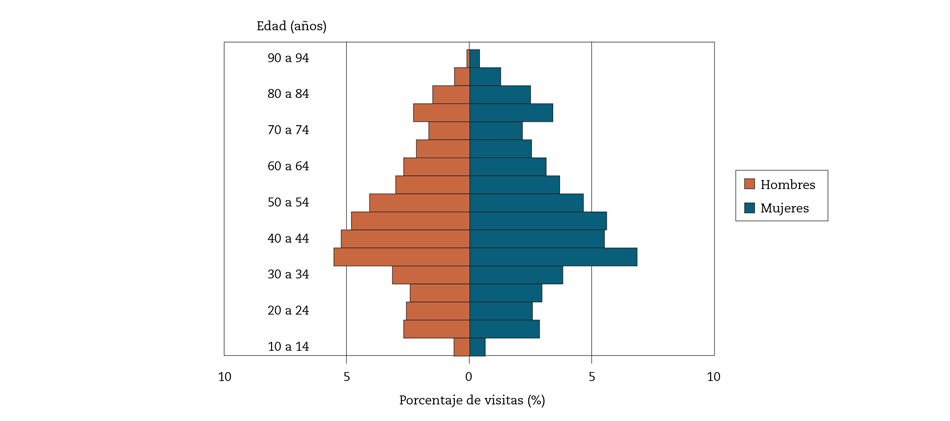

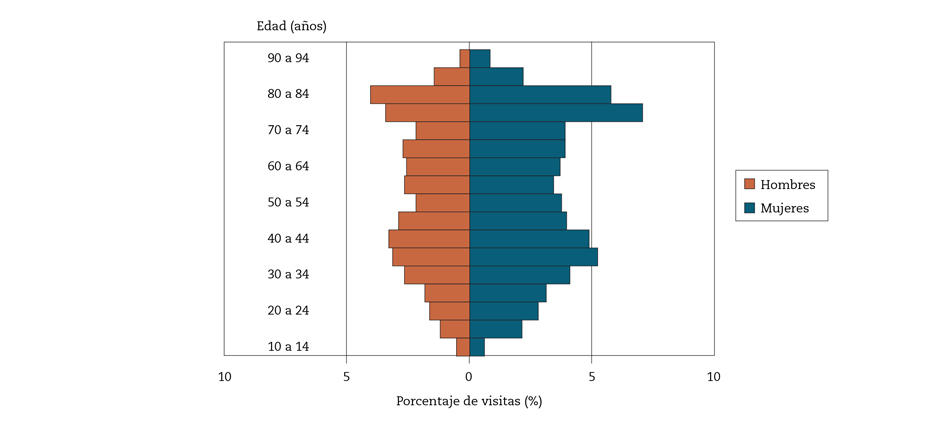

Distribuidos los pacientes por grupos de edad (Fig. 1), en la población total el grupo que mayor porcentaje de visitas presentó fue el de 35-39 años (6,1 % mujeres; 4,5 % varones) y en segundo lugar en el grupo de 40-44 años (5,2 % mujeres; 4,4 % varones). El grupo hiperfrecuentador (Fig. 2) mantiene esta tendencia: un mayor porcentaje de vistas en las edades de 35-39 años (5,1 % mujeres; 3,1 % varones) y de 40-44 años (4,8 % mujeres; 3,2 % varones).

En los pacientes etiquetados como hiperfrecuentadores el promedio de episodios crónicos registrados resultó de 3,40 (3,33/3,46) mientras que en el conjunto de pacientes atendidos fue de 2,75 (2,71/2,79), diferencia estadísticamente significativa (p= 0,0000).

Los motivos de consulta (Tabla 3) más frecuentes del grupo hiperfrecuentador son: trastornos del metabolismo de lípidos, hipertensión arterial, lumbalgia, obesidad, neurosis de ansiedad, varices de los miembros inferiores, trastornos de conducta, diabetes, depresión y problemas cutáneos.

Los pacientes de la población total estudiada realizaron una media de 15,5 visitas: 11,1 a las consultas de medicina de familia y 4,2 a las de enfermería.

En el grupo hiperfrecuentador la media de visitas ascendió a 18,2, de las cuales 13,1 fueron en consulta de medicina de familia y 4,8 en la de enfermería.

El número de derivaciones en la población total fue de 1,4 de promedio; en los hiperfrecuentadores de 1,5.

Si consideramos el número de ATC y el gasto en farmacia se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Así, para la ATC el promedio es de 4,5 en la población total y de 6,1 en el grupo hiperfrecuentador. El gasto farmacéutico asociado se incrementa en 217,2 €.

Figura 1 – Distribución por edad y sexo de la población general atendida en el C.S. Orcasitas durante el año 2012.

Figura 2 – Distribución por edad y sexo de la población hiperfrecuentadora atendida en el C.S. Orcasitas durante el año 2012.

Comentarios

Los resultados del análisis muestran coincidencias en comparación con los estudios previos14,15: en el grupo hiperfrecuentador destaca la presencia de mujeres y de personas del grupo de edad mayor de 50 años; también los motivos de consulta más frecuentes coinciden en las patologías más prevalentes. No obstante, la forma de clasificar a los pacientes seguida aquí nos parece más completa y objetiva que el simple número de visitas6,14,15,19,24. Esta diferencia metodológica en la definición del hiperfrecuentador hace difícil la comparación con los anteriores trabajos.

Debemos mencionar las limitaciones inherentes al tratarse de un estudio transversal en el que no se pude concluir causalidad sino simple asociación.

Nos llama la atención que el 40,1 % de la población total atendida cumple criterios de hiperfrecuentador.

A la vista de los resultados podemos concluir que las mujeres son más frecuentadoras que los hombres, con mayor diferencia en el grupo hiperfrecuentador. La edad media también se ve incrementada en el grupo hiperfrecuentador y de forma más significativa en los varones. El grupo de edad que más porcentaje de visitas presenta, tanto en la población general como en los hiperfrecuentadores, es el de 35-39 años; sin embargo, en el grupo hiperfrecuentador se objetiva otro pico de edad en los 80-84 años.

Por otro lado, como presenta la figura 1, la pirámide poblacional en el grupo hiperfrecuentador muestra una tendencia a invertirse.

Desde nuestro punto de vista, las oportunidades de mejora se encuentran en acciones orientadas a tres niveles11 de los factores que influyen en la utilización de las consultas de AP, que deben complementarse entre sí:

- En el nivel del usuario hay que incidir en la importancia que tiene la educación sanitaria en las escuelas, las campañas nacionales fomentando estilos de vida saludables y en el empoderamiento del paciente en sus procesos patológicos para llegar a ser parte activa en el control de su enfermedad. Debemos tener en consideración que en diez años 1 de cada 5 españoles tendrá más de 65 años, y 6 de cada 10 padecerán una enfermedad crónica, lo que incrementará la necesidad de recursos destinados a estos pacientes. Los pacientes crónicos suman más de 70 % del total del gasto sanitario (datos del Instituto Nacional de Estadística).

- En el nivel del profesional se debe invertir en formación continua con el fin de asegurar la puesta al día en los conocimientos y la utilización de protocolos y guías de práctica clínica. Esto incide en una gestión más eficiente de los recursos y en una acción más resolutiva orientada a reducir el número de visitas sucesivas. Si bien el número de derivaciones a AH no aumentó significativamente en el grupo hiperfrecuentador, sí lo hizo el número de fármacos prescritos y el coste generado en farmacia.

- En el nivel de la organización las acciones deben de ir orientadas a desarrollar, coordinar y dotar de recursos las acciones de los niveles previos, y a tomar medidas para la evaluación y corrección de las mismas.

Conclusiones

Podemos deducir que existe algún fallo en el abordaje del paciente crónico, pues comprobamos que 75 % corresponden a la consulta de medicina de familia y 25 % a enfermería, cuando debería ser a la inversa.

Las estrategias para intentar disminuir la hiperfrecuentacíón deben orientarse hacia la inclusión de estos pacientes en visitas programadas para descongestionar las consultas a demanda.

Debemos intentar unificar en una visita diferentes acciones. Por ejemplo, en una visita programada se deben revisar tratamientos, polimedicación, solicitud de analítica si corresponde según los protocolos y concertar la próxima cita.

La coordinación con enfermería en el abordaje del paciente crónico es fundamental, pues es la pieza clave en su seguimiento.

Una de las limitaciones que encontramos actualmente a este sistema es la discordancia entre las agendas entre medicina de familia y enfermería: es escaso el tiempo en que coinciden ambas consultas.

Por último, los gestores y administradores del sistema tienen que asegurar la utilización más eficiente y equitativa de los recursos públicos puestos a su disposición. La saturación de las consultas, con un tiempo medio de atención de 6,5 minutos por paciente, hace que la capacidad de resolución se vea mermada por el factor tiempo, lo que contribuye a la generación de nuevas consultas.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Arillo A, Vilches C, Mayor M, Gurpegui JR, Arroyo C, Estremera V. Pacientes hiperfrecuentadores y difíciles: ¿cómo se sienten tratados por sus médicos? An Sist Sanit Navar. 2006; 29: 47-58.

- Alameda Cuesta A, Pazos Garciandía A. Investigación cualitativa sobre la conceptualización de la hiperfrecuentación por parte del personal médico de atención primaria. Rev Esp Salud Pública. 2009; 83: 863-75.

- Sarria A, Timoner J, Sandín M. Frecuentación en Atención Primaria. Un replanteamiento conceptual. Aten Primaria. 2005; 36: 471.

- Lleras Muñoz S. Presión asistencial y redistribución de tareas: una oportunidad de mejora en Atención Primaria. J A Prim. 2011; 43: 522-3.

- Millas Ros J, Otegui Recio A, Pérez Gil S, Arsuaga Arambarri MJ, Martínez Eizaguirre JM, Insausti Carretero MJ. Consulta de atención primaria: ¿todo es del médico? Aten Primaria. 2011; 43: 516-22.

- Turabián JL, González Morales MA, López de Castro F, Gallego JC, González Palanis P, Moya A, et al. Estudio epidemiológico sobre consultantes frecuentes en Atención Primaria. Rev San Hig Pub. 1988; 62: 1645-54.

- Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado. La masificación y el aumento de la presión asistencial que sufren los médicos de atención primaria. 1 y 2 de junio de 2001. Disponible en: http: //www.pap.es/files/1116-202-pdf/209.pdf

- Sihvonen M, Kekki P. Unnecessary visits to health centers as perceived by the staff. Scand J Prim Health Care. 1990; 8: 233-9.

- Andersen R. A behavioral model of families uses of health services. Chicago: Center for Health Administration of Studies. University of Chicago Research Series. Nº 25.

- Sendín-Vazquez M, Conde-Espejo P. Hiperfrecuentación: percepción de los profesionales de atención primaria sobre la influencia de factores sociales y de organización del entorno sanitario. Rev Calidad Asistencial. 2011; 26: 256-63.

- Casajuana Brunet J, Bellón Saameño JA. Gestión de la consulta en Atención Primaria. En: Martín Zurro A, Cano Pérez JF (eds). Manual de Atención Primaria. Conceptos, organización y práctica clínica. 5ª ed. Barcelona: Elservier; 2004.

- Hurley J, Woodward C, Brown J. Changing patterns of physician services utilization in Ontario, Canada, and their relation to physician, practice, and market-area characteristics. Med Care Res Rev. 1996; 53: 179-206.

- Martínez-Cañavate T, Bellón JA, Delgado A, Luna JD, López LA, Lardelli P. Modelo multinivel explicativo de la utilización de las consultas de atención primaria a partir de los factores del profesional y la organización. Aten Primaria. 2004; 34: 137-8.

- Llorente S, López T, García LJ, Alonso P, Muñoz P, Alonso M. Perfil del hiperfrecuentador de un centro de salud. Aten Primaria. 1996; 17: 100-6.

- Muñoz P, Blanco AM, García LJ, Alonso M, Salvadores J, Alonso PS. Estudio comparativo entre población normo e hiperfrecuentadora en un centro de salud. Aten Primaria 1996; 18: 484-90.

- Rodríguez B, Martín MJ. Variabilidad en la utilización de recursos en atención primaria. Aten Primaria 1999; 23: 110-5.

- Ford JD, Trestman RL, Steinberg K, Tennen H, Allen S. Prospective association of anxiety, depressive, and addictive disorders with high utilization of primary, specialty and emergency medical care. Soc Sci Med. 2004; 58: 2145-8.

- Segovia A, Pérez C, Torío J, García MC. Malestar psíquico y características sociodemográficas y familiares del hiperfrecuentador en atención primaria. Aten Primaria. 1998; 22: 562-9.

- Luciano JV, Serrano A. Los hiperfrecuentadores en atención primaria: perfil sociodemográfico, características clínicas y propuesta de una nueva definición. Aten Primaria. 2008; 40: 631-2.

- Starfield B, Weiner J, Mumford L, Steinwachs D. Ambulatory care groups a categorización of diagnosis for research and management. Health Serv Res. 1991; 26: 53-74.

- Sicras-Mainar A, Pané-Mena O, Martínez-Ruiz T, Fernández-Roure JL, Prats-Sánchez J, Santafé L, et al. Utilización de los grupos clínicos ajustados en un centro de atención primaria español: estudio retrospectivo de base poblacional. Rev Panam Salud Pública. 2010; 27: 49-55.

- Sicras-Mainar A, Navarro-Artieda R. Los Adjusted Clinical Groups: un sistema de clasificación de pacientes por ajuste de riesgos. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2013; 30: 167-70.

- Sicras-Mainar A, Serrat-Tarrés J, Navarro-Artieda R, Llopart-López JR. Posibilidades de los grupos clínicos ajustados (Adjusted Clinical Groups-ACGs) en el ajuste de riesgo de pago capitativo. Rev Esp Salud Pública. 2006; 80: 55-6.

- Ortega Tallón MA, Roca Figueres G, Iglesias Rodríguez M, Jurado Serrano JM. Pacientes hiperfrecuentadores de un centro de atención primaria: características sociodemográficas, clínicas y de utilización de servicios sanitarios. Aten Primaria. 2004; 33: 78-85.