Artículo Original

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 27 de agosto de 2020

Aceptado el 3 de octubre de 2020

On-line el 17 de noviembre de 2020

Palabras clave:

Anticoagulantes

Fibrilación auricular

Ictus

Eventos tromboembólicos

Grupos focales

Técnicas de investigación cualitativa

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

megochega@telefonica.net

(M.I. Egocheaga).

Keywords:

Anticoagulants

Atrial fibrillation

Stroke

Thromboembolic events

Focus groups

Qualitative research techniques

María Isabel Egocheagaa,*, Vivencio Barriosb, Francisco Atienza-Martínc, Rafael Hidalgod, Annalisa Péreze

aCentro de Salud Isla de Oza. Madrid. bServicio de Cardiología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. cUnidad de Gestión Clínica María Fuensanta Pérez Quirós. Sevilla. dServicio de Cardiología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. eGOC Health Consulting. Barcelona.

Resumen

Antecedentes y objetivo. La fibrilación auricular (FA), que muestra una prevalencia creciente en la población, es un importante factor de riesgo tanto para la aparición de ictus como de mortalidad por esta causa, y cuya prevención se basa en el tratamiento con anticoagulantes orales. Diversos estudios pusieron de manifiesto que un porcentaje sustancial de pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K, los anticoagulantes más utilizados, no logran niveles adecuados de anticoagulación, por lo que el riesgo de ictus o de efectos adversos hemorrágicos aumenta en esos pacientes. Dado el papel fundamental que desempeña atención primaria (AP) en el abordaje del paciente con FA, se pretende describir la situación actual de la anticoagulación en España desde la perspectiva de AP y con un enfoque cualitativo, como continuación de un proyecto iniciado en 2017.

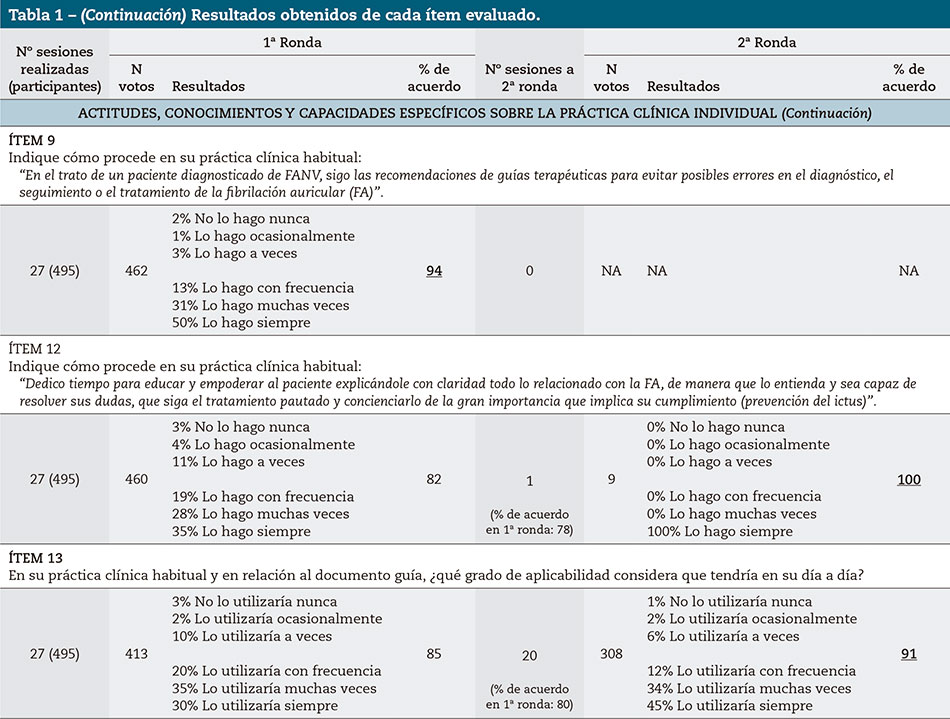

Materiales y métodos. A partir de la revisión de documentos de referencia y con la colaboración de un comité científico asesor, se elaboró un documento guía resumido en el que se contemplaban recomendaciones relativas a la anticoagulación en el paciente con fibrilación auricular no valvular (FANV). A través de un análisis cualitativo basado en el método de grupos focales, se discutió entre los participantes las actitudes, conocimientos y habilidades y se votó el grado de acuerdo con una batería de ítems extraídos de dicho documento. Un total de 13 ítems fueron sometidos a valoración por parte de los participantes, 7 de ellos relacionados con aspectos generales del manejo y seguimiento del paciente anticoagulado y 6 con aspectos específicos de la práctica clínica individual. Si el acuerdo era del 90 % o menor se realizaba una segunda votación precedida de un debate entre los participantes, ponentes y el moderador.

Resultados. Se realizaron 27 talleres a lo largo del territorio español, con una participación total de 495 médicos de familia, y únicamente 1 ítem de abordaje y seguimiento del paciente anticoagulado y 1 ítem de práctica clínica habitual resultaron en desacuerdo reiterado en las rondas de votación.

Conclusiones. En general, las actitudes, los conocimientos y las habilidades de los médicos de familia respecto a las recomendaciones sobre el abordaje y seguimiento de los pacientes con FANV anticoagulados son adecuados y coherentes con las guías de práctica clínica, aunque en algunos puntos se encuentran limitaciones en la práctica clínica.

© 2020 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Knowledge, attitudes and skills regarding patients with non-valvular atrial fibrillation anticoagulated in primary care: qualitative analysis by means of focus group technique

Abstract

Backgrounds and objective. Atrial fibrillation (AF), which shows a growing prevalence in the population, is an important risk factor both for the appearance of stroke as well as mortality due to this cause, and whose prevention is based on treatment with oral anticoagulants. Different studies have manifested that a substantial percentage of patients treated with vitamin K antagonists, the anticoagulants used the most, do not achieve adequate levels of anticoagulation, so that the risk of stroke or hemorrhagic adverse effects increases in these patients. Given the fundamental role played by primary care (PC) in the approach to patients with AF, it is aimed to described the current status of anticoagulation in Spain from the perspective of PC using a qualitative approach, as a continuation of a project initiated in 2017.

Materials and methods. Based on the review of reference documents and with the collaboration of a scientific advisory committee, a summarized guideline document was written that contemplated recommendations regarding anticoagulation in the patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF). Using a qualitative analysis based on the method of focus groups, attitudes, knowledge and skills were discussed among the participants and the level of agreement was voted on with a battery of items extracted from said document. A total of 13 items were subjected to evaluation by the participants, 7 of them related with general aspects of management and follow-up of the anticoagulated patient and 6 with specific aspects of the individual clinical practice. If the agreement was 90% or less, a second voting was conducted preceded by a debate among the participants, speakers and moderator.

Results. Twenty-seven workshops were conducted within the Spanish territory, with a total participation of 495 general practitioners, and only 1 item of approach and follow-up of the anticoagulated patient and 1 items of the usual clinical practice resulted in a repeated disagreement in the round of votings.

Conclusions. In general, the attitudes, knowledge and skills of the general practitioners regarding the recommendations on the approach and follow-up of patients with anticoagulated NVAF are adequate and consistent with the clinical practice guidelines, although some limitations are found in some points in the clinical practice.

© 2020 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

Introducción

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente tanto en España1,2 como en el resto de Europa y en Estados Unidos3,4. Su prevalencia e incidencia aumentan con la edad y han experimentado una tendencia ascendente en todos los países, que se estima continuará en los próximos años3.

El aumento de la morbimortalidad y el deterioro de la calidad de vida asociados con la FA5-7 suponen una importante repercusión para el paciente, el médico y el sistema sanitario. La asociación entre FA y enfermedad tromboembólica ha sido ampliamente establecida. La FA supone el segundo factor de riesgo después de la edad para padecer un ictus isquémico, lo que se traduce en que hasta el 32 % de los pacientes con ictus isquémico o no especificado presentan una FA conocida8. Este porcentaje, no obstante, varía con la edad, y puede alcanzar hasta el 47 % en pacientes de 85 años o mayores9. También en los ataques isquémicos transitorios (AIT) se ha constatado que la FA conocida está presente en el 19-32 % de los casos, dependiendo de la edad9. Es más, la FA silente, no previamente diagnosticada, es un factor causal de ictus criptogenético, tal como se desprende de estudios que demuestran que en el 23,7 % de los pacientes que han sufrido ictus o AIT se detecta FA ex novo durante o después de la hospitalización10,11. También, y no menos importante, la presencia de FA se asocia a un aumento del riesgo de mortalidad por ictus8.

El tratamiento indicado para la prevención del ictus isquémico en los pacientes con FA consiste en la administración de anticoagulantes orales (ACO), bien los clásicos antagonistas de la vitamina K (AVK) (warfarina, acenocumarol) con indicación en FA de origen valvular y no valvular, o bien los nuevos anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) (apixabán, dabigatrán, edoxabán, rivaroxabán), restringidos en su indicación actual a pacientes con FA de origen no valvular (FANV)12. No obstante, los AVK son fármacos de estrecho margen terapéutico, que requieren monitorización periódica del International Normalized Ratio (INR) para mantenerlo entre 2,0 y 3,0 (rango terapéutico) y controlar el riesgo de eventos adversos de tipo hemorrágico. Para lograr que el beneficio terapéutico se mantenga, los pacientes en tratamiento con AVK deben mantener su INR en rango terapéutico durante al menos el 70 % del tiempo en tratamiento. Si no es así, es decir, si el tiempo en rango terapéutico (TRT) es inferior, la recomendación actual es cambiar el tratamiento a un ACOD12.

Diversas barreras administrativas y clínicas han sido identificadas como factores implicados en la insuficiente calidad de la anticoagulación en España, incluyendo entre los primeros el grado de conocimiento de los médicos involucrados sobre la eficacia y seguridad de los ACOD o sobre los criterios para interpretar y manejar adecuadamente la anticoagulación con AVK13.

En 2017, Atienza y cols.14 desarrollaron un proyecto de análisis de la situación de la anticoagulación en España basado en el empleo de la metodología de Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) y dirigido a médicos de familia. Los resultados, recientemente publicados, muestran que un conocimiento insuficiente del abordaje de la FANV (cribado, diagnóstico, seguimiento, evaluación del riesgo e indicación de anticoagulación) y de los tratamientos anticoagulantes (indicaciones de los ACOD, interacciones y monitorización de los AVK, inercia terapéutica, miedo a un posible sangrado) inciden negativamente en una correcta anticoagulación y un adecuado seguimiento del paciente. Los autores proponen para paliar estos fallos acciones centradas en el seguimiento de los protocolos y guías de práctica clínica existentes y en la potenciación de la formación continuada de los médicos que atienden al paciente anticoagulado14.

La propia naturaleza del proyecto requería para la consecución de todos sus objetivos de una continuidad en el tiempo que permitiera una posterior evaluación de la situación de la anticoagulación en la prevención del ictus en los pacientes con FANV. Así pues, el mismo grupo de autores coordinó este estudio cualitativo introduciendo una variante metodológica respecto al AMFE inicial, basada en la realización de múltiples talleres grupales con médicos de familia a lo largo de 2019. Se planteó como objetivo valorar los conocimientos, actitudes y habilidades en el empleo de los ACO en pacientes con FANV por parte de los médicos de familia, con tal de identificar de una forma ágil y sencilla los puntos clave que un médico de familia debe revisar en el proceso de control y seguimiento de pacientes en tratamiento anticoagulante, así como alinear la continuidad asistencial entre Medicina de Familia y Cardiología o Hematología.

Material y métodos

Entre marzo y noviembre de 2019 se llevaron a cabo 27 talleres grupales de 2 h de duración, basados en la técnica de los grupos focales para investigación cualitativa15. Los talleres grupales se estructuraron como sigue:

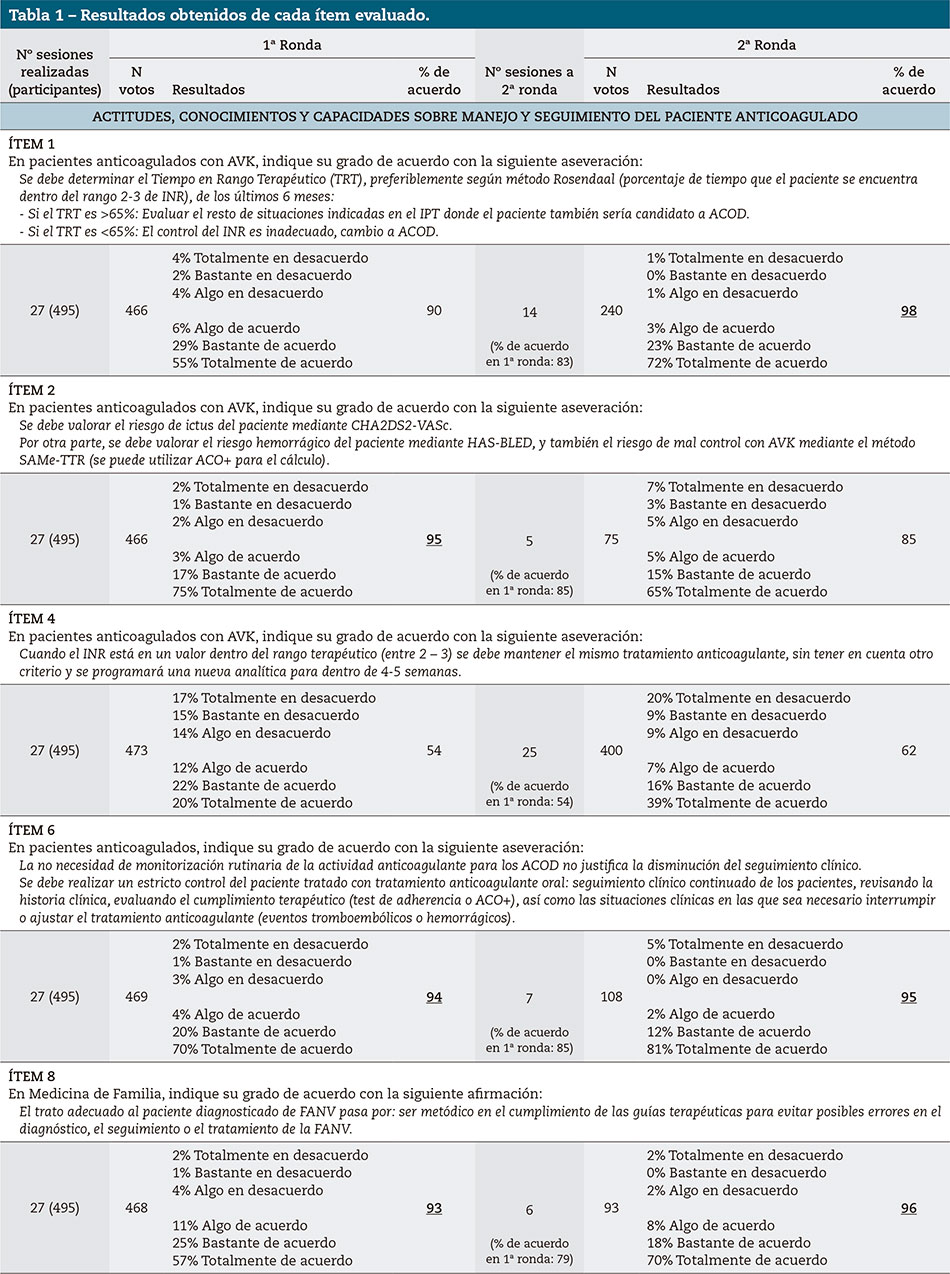

- A partir de la revisión de documentos de referencia16,17, y con la colaboración de un comité científico asesor (Material Suplementario), se elaboró un documento sobre recomendaciones actuales de abordaje y seguimiento del paciente con FANV anticoagulado para médicos de familia, a partir del cual se articularon 13 cuestiones (ítems) (Tabla 1) a las que los integrantes de los talleres debían responder con su grado de acuerdo (totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, bastante en desacuerdo, totalmente en desacuerdo) o de realización en la práctica clínica (lo hago siempre, lo hago muchas veces, lo hago con frecuencia, lo hago a veces, lo hago ocasionalmente, no lo hago nunca).

- Un médico de familia y un cardiólogo (hematólogo en el caso de Cataluña) ejercieron de ponentes en los talleres, apoyados por un técnico experto en metodología de grupos focales (moderador). Al inicio de cada sesión el moderador explicaba la dinámica de la sesión, el médico de familia realizaba una ponencia teórica sobre el abordaje y seguimiento del paciente con FANV anticoagulado desde el punto de vista del médico de familia y planteaba un caso clínico.

- Una vez finalizada su ponencia, el médico de familia procedía a presentar el documento de recomendaciones sin indagar en él, para recabar las actitudes, conocimientos y capacidades de los participantes respecto de los 13 ítems planteados, utilizando un sistema de televotación anónima.

- Tras el recuento de votos, el médico de familia exponía los resultados numéricos obtenidos y las objeciones, aclaraciones o matices expresados por los participantes sobre cada ítem seguido de una explicación de la discusión con los grupos.

- A continuación, se realizaba la lectura y comentario del documento en subgrupos, seguido de un debate junto con el resto de subgrupos, en el que se discutían los aspectos polémicos o en duda del documento. Tal como se estableció durante el diseño, los ítems en que la suma del porcentaje de votos obtenidos en las opciones “totalmente de acuerdo”, “bastante de acuerdo” y “algo de acuerdo” era ≤ 90 %, se consideró que los participantes manifestaban no estar de acuerdo, y dichos ítems se sometían a una segunda votación tras el tiempo de debate.

- Después del recuento de votos de la segunda ronda, el médico de familia exponía nuevamente los resultados obtenidos y daba paso al cardiólogo (hematólogo en el caso de Cataluña), que presentaba su punto de vista en cuanto al abordaje y seguimiento del paciente con FANV anticoagulado y resolvía el caso clínico presentado previamente.

- Finalmente, el médico de familia, de la mano del cardiólogo (hematólogo en el caso de Cataluña), realizaba una exposición basada en la experiencia disponible y recomendaciones actuales sobre anticoagulación.

Resultados

Talleres y participantes

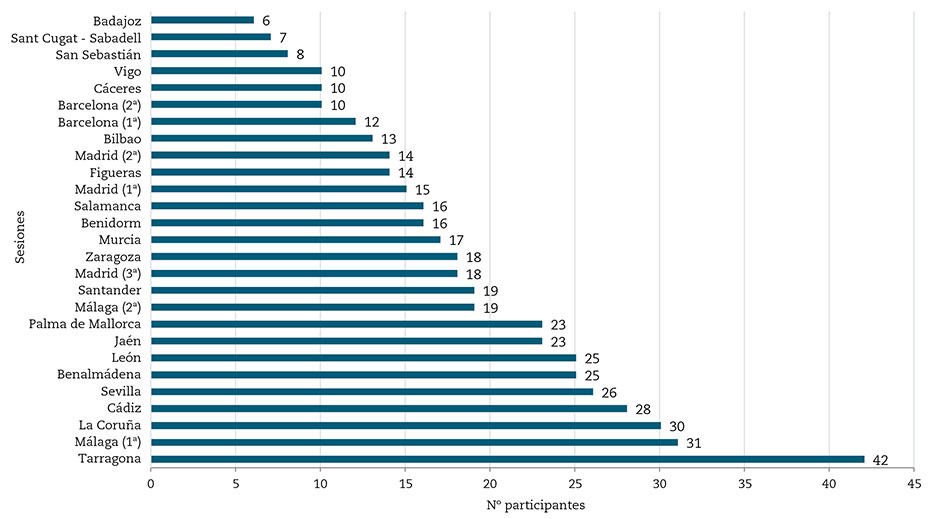

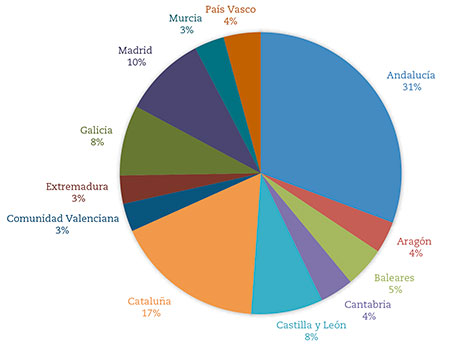

Se realizaron 27 talleres distribuidos por ciudades españolas pertenecientes a 11 comunidades autónomas diferentes, que incluyeron a 495 médicos de familia participantes (Fig. 1). La media fue de 18 participantes por taller (6 participantes en el taller con menor asistencia y 42 participantes en el taller con mayor asistencia) (Fig. 1A y 1B). La distribución de dichos talleres a lo largo del territorio español se puede ver reflejado en la figura 1C.

Actitudes, conocimientos y capacidades sobre el abordaje y seguimiento del paciente con FANV anticoagulado

Del total de 7 ítems integrados en esta categoría, analizando el conjunto de todos los talleres, en 5 de ellos se logró acuerdo por parte de los participantes de los talleres en la primera votación individual (Tabla 1). No obstante, analizando estos 5 ítems de forma individual en cada uno de los talleres (ítems 2, 6, 8, 10 y 11; Tabla 1), fueron sometidos a una segunda votación individual en los talleres en que no se logró acuerdo en la primera ronda.

Figura 1A – Sesiones grupales realizadas: participantes por sesión y lugar de celebración.

Figura 1B – Sesiones grupales realizadas: distribución de participantes por Comunidad Autónoma.

Figura 1C – Nivel socioeconómico.

En uno de los ítems (ítem 1, Tabla 1), el resultado en la primera votación quedó globalmente en el límite (90 %) y aproximadamente en la mitad de los talleres se sometió a una segunda votación, con lo que se logró el acuerdo. Dicho ítem fue el siguiente:

- “Se debe determinar el Tiempo en Rango Terapéutico (TRT), preferiblemente según el método Rosendaal (porcentaje de tiempo que el paciente se encuentra dentro del rango 2-3 de INR), de los últimos 6 meses y: a) Si el TRT es >65 %: evaluar el resto de situaciones indicadas en el IPT donde el paciente también sería candidato a ACOD; b) si el TRT es <65 %: el control del INR es inadecuado, cambio a ACOD”.

Dentro de esta categoría, hubo un único ítem (ítem 4, tabla 1) con el que los participantes no se mostraron de acuerdo en ninguna de las 2 votaciones:

- “Cuando el INR está en un valor dentro del rango terapéutico (entre 2-3) se debe mantener el mismo tratamiento anticoagulante, sin tener en cuenta otro criterio y se programará una nueva analítica para dentro de 4-5 semanas”.

En la primera ronda solamente el 54 % de los integrantes de los grupos mostró algún grado de acuerdo con el ítem anterior y un 26 % del total manifestó una opinión imprecisa (14 % algo en desacuerdo, 12 % algo de acuerdo). Pasó a valorarse en una segunda ronda en 25 de los 27 talleres. Tras ello, el porcentaje de participantes que mostró algún grado de acuerdo ascendió ligeramente (hasta el 62 %), pues se observó menor porcentaje de opiniones imprecisas (16 %) y mayor polarización hacia el acuerdo o el desacuerdo.

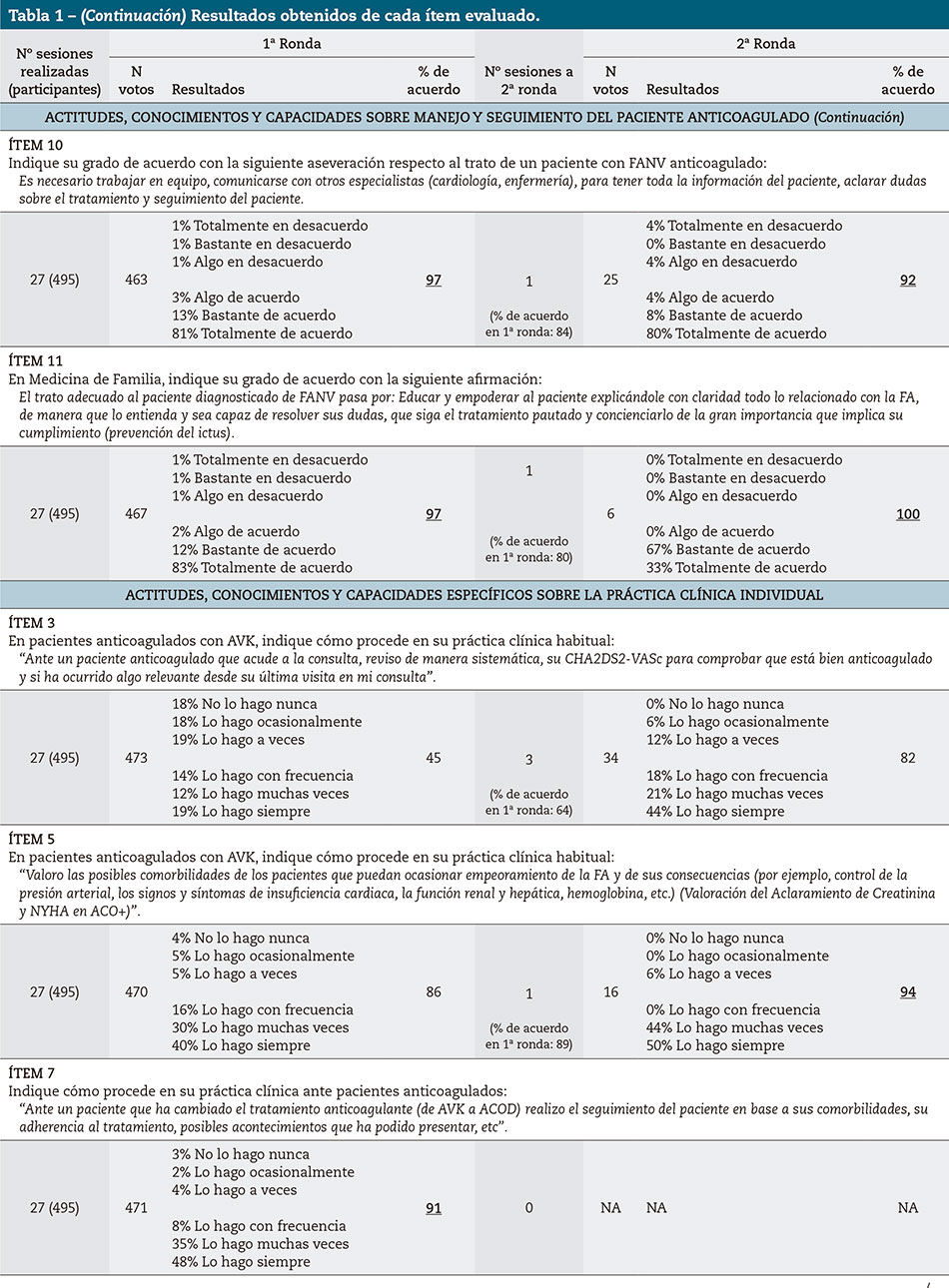

Actitudes y capacidades específicas sobre la práctica clínica individual

En total 6 ítems correspondían a esta categoría, incluyendo el referido a la aplicabilidad de las recomendaciones del documento guía en la práctica clínica habitual. Los integrantes de los talleres manifestaron que 3 de ellos no estaban lo suficientemente integrados en su práctica clínica. Inicialmente este tipo de ítems, independientemente del grado de consenso y debido a que eran preguntas sobre la aplicabilidad en práctica clínica habitual, no estaba previsto plantearlos en una segunda ronda de televotación. Dado el carácter dinámico de los talleres, y viendo que los participantes cambiaron de opinión en cuanto a la aplicabilidad de las recomendaciones en la práctica clínica tras el debate grupal, los ponentes y participantes decidieron someter a una segunda votación estos 3 ítems en un número marginal de talleres. Respecto al ítem relacionado con la aplicabilidad en la práctica del documento guía, los grupos manifestaron inicialmente una actitud positiva del 85 % (ítem 13, Tabla 1). Como se estipuló inicialmente, este ítem excepcionalmente sí podría pasar a segunda ronda en los talleres en que no se alcanzara el acuerdo en la primera votación, ya que los participantes no conocían el documento y tras leerlo y comentarlo en grupo pudieron cambiar de opinión. Por consiguiente, en la mayor parte de los talleres este ítem se sometió a una segunda votación, tras la cual el porcentaje del grado de acuerdo aumentó al 91 % (Tabla 1).

Los dos ítems restantes de esta categoría (ítems 7 y 9, Tabla 1) se mostraron ampliamente integrados en la práctica clínica de los médicos de familia y se alcanzó el acuerdo en la primera ronda de votación en todos los talleres:

- “Ante un paciente que ha cambiado el tratamiento anticoagulante (de AVK a ACOD), realizo el seguimiento del paciente en base a sus comorbilidades, su adherencia al tratamiento, posibles acontecimientos que ha podido presentar, etc.”.

- “En el trato de un paciente diagnosticado de FANV, sigo las recomendaciones de guías terapéuticas para evitar posibles errores en el diagnóstico, el seguimiento o el tratamiento de la fibrilación auricular (FA)”.

Adicionalmente, los participantes verbalizaron espontáneamente durante los talleres opiniones y actitudes que matizaban o completaban algunos de los 13 ítems sometidos a valoración, así como situaciones que ejemplificaban alguna realidad clínica o que podrían mejorar la práctica asistencial y también algunos perfiles clínicos.

Comentario

La AP es un pilar fundamental en nuestro sistema sanitario en el cribado, diagnóstico y seguimiento del paciente con FANV, incluyendo el abordaje de la prevención del ictus, por lo que los conocimientos, actitudes y habilidades de los médicos implicados en el tratamiento del paciente anticoagulado inciden en la calidad de la anticoagulación obtenida.

Diversos estudios de ámbito nacional han evaluado la situación de los pacientes tratados con ACO en España y han encontrado diversas deficiencias. Uno de ellos, realizado en AP con pacientes con FANV en tratamiento con AVK, puso de manifiesto que en el 39,4 % de los casos el TRT de los 12 meses previos era inferior al 65 % (determinación por el método de Rosendaal)18. En la misma línea, un estudio similar realizado en consultas de Cardiología halló que el 47,3 % de los pacientes con AVK presentaba mal control de la anticoagulación (definido como TRT < 65 % por el método de Rosendaal)19. Estos datos son incluso más importantes si se tiene en cuenta que, de acuerdo con un análisis de tendencias, quienes presentan una pobre calidad de la anticoagulación con AVK tienden a consolidarla a largo plazo20. Un último dato que plasma la calidad de la anticoagulación en España procede de un estudio reciente, que muestra que hasta un 20 % de los pacientes diagnosticados de FANV no recibe tratamiento anticoagulante a pesar de presentar un riesgo de ictus de moderado a alto (puntuación CHADS2 ≥ 2)21. Dos de las principales razones aducidas por los médicos de familia para decidir no anticoagular fueron la presencia de alto riesgo de sangrado alto (31,1 %) y un historial de caídas frecuentes (27,6 %); no obstante, optaron por la antiagregación para la prevención de ictus en un 82,4 % de los pacientes21.

Poder analizar cualitativamente este hecho desde la perspectiva y experiencia de los propios médicos implicados es la base del proyecto que se inició en 201714 y que tiene continuidad en el presente trabajo. Los resultados que se desprenden del mismo, aunque expresados en forma cuantitativa, sugieren que los médicos de familia disponen en general de los conocimientos, actitudes y habilidades generales necesarios para el adecuado abordaje y seguimiento del paciente con FANV anticoagulado; no obstante, en la práctica se encuentran algunas limitaciones que pueden incidir negativamente en la calidad de la anticoagulación lograda.

Una de las recomendaciones para el abordaje del paciente con FANV es valorar el riesgo de ictus con CHA2DS2-VASc para guiar la necesidad de tratamiento ACO, acompañada de la evaluación del riesgo de hemorragia con HAS-BLED si ya recibe un ACO y del control de la anticoagulación si el ACO es un AVK, sobre la cual los médicos muestran una tendencia de opinión favorable. Sin embargo, más de la mitad manifiesta no revisar sistemáticamente el CHA2DS2-VASc de los pacientes anticoagulados en su práctica clínica, lo que sugiere la existencia de barreras para ello: puede en parte estar relacionado con el escaso tiempo disponible por paciente en consulta o bien con la falta de percepción de la necesidad de reevaluar al paciente periódicamente en todos los aspectos relacionados con el tratamiento de la FANV una vez estructurado inicialmente. En la misma línea, conocen y se muestran ampliamente de acuerdo en el valor del TRT como indicativo del control de la anticoagulación con AVK y para guiar la decisión de cambio a ACOD, como recomiendan las guías europeas12; pero a la vez verbalizan la dificultad que tienen en la práctica para disponer del TRT de los pacientes. Respecto al INR en los pacientes tratados con AVK, muestran una clara respuesta contraria a que sea la persistencia de adecuado tiempo en rango terapéutico el único criterio para decidir el cambio a ACOD. Esto refleja la idea de que se considera la opción de cambio a ACOD en otros escenarios más allá de la calidad de la anticoagulación conseguida con AVK. No obstante, cuando el paciente cambia a ACOD, existe acuerdo generalizado en que ello no justifica que deba reducirse el seguimiento clínico, actitud que se ve reflejada en la práctica clínica con un seguimiento adaptado a la situación clínica y los factores asociados al empeoramiento de la FA o a la necesidad de interrupción o ajuste del anticoagulante presentes en cada paciente.

Los médicos de familia se muestran de acuerdo en que deben seguirse las recomendaciones de las guías en el paciente con FANV y, de hecho, manifiestan hacerlo así en su práctica clínica, a pesar de discrepar de algunos aspectos de las mismas. Asimismo, se muestran convencidos de la importancia en la calidad del tratamiento y seguimiento del paciente de un adecuado flujo de comunicación con el resto del equipo que lo atiende (cardiología, enfermería…). La importancia de la educación y capacitación del paciente anticoagulado respecto a su FANV también es algo ampliamente asumido, a lo que el médico de familia manifiesta dedicar el tiempo necesario en la consulta. Hay que tener en cuenta que la FA implica un empeoramiento de la calidad de vida relacionada con la salud, en lo que influyen tanto factores clínicos cardiovasculares (frecuencia y gravedad de los síntomas, clase funcional de la New York Heart Association [NYHA], por ejemplo) como de la esfera psicológica (ansiedad relacionada con los síntomas, depresión, personalidad tipo D, por ejemplo)22,23. En este sentido, hay que incidir en una atención integrada de la FANV, con un adecuado flujo de información entre los profesionales sanitarios implicados, y entre ellos y el paciente: la educación y empoderamiento respecto a su enfermedad y tratamiento pueden repercutir favorablemente en su cumplimiento terapéutico y su calidad de vida24,25.

En cuanto a la aplicabilidad práctica del documento-guía en que se basó el trabajo grupal, la mayoría de los participantes se mostró favorable a usarlo, si bien consideran conveniente adaptarlo a un tipo de documento más reducido que les permita consultarlo y manejarlo con facilidad y rapidez en el día a día.

Por último, al tratarse de un estudio cualitativo, una posible limitación es que los médicos participantes sean quienes tuvieran mayor motivación e interés en la FA. Por este motivo, los resultados se consideran tendencia de opinión y no consenso extrapolado a todo el colectivo de médicos de familia. No obstante, ello puede ser fuente, a su vez, de mayor riqueza de opinión.

Conclusiones

En general todos los parámetros clínicos y analíticos de los que depende el tratamiento con AVK, así como los criterios de cambio a ACOD y la valoración del riesgo isquémico y hemorrágico, son conocidos y revisados por los médicos de familia. Sin embargo, en ocasiones encuentran dificultades para poder implementar todo ello en la práctica diaria. En conjunto, la reflexión sobre sus actitudes ante el cumplimiento de las recomendaciones de las guías, la comunicación con otros profesionales y la implicación del paciente en su propio cuidado permite abordar el buen control y seguimiento de la FA. Los médicos de familia participantes consideran útil disponer de un documento de consulta que recoja los puntos clave en relación con el tratamiento anticoagulante en la FA, de fácil manejo y aplicable a la práctica clínica habitual.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

Los autores manifiestan su agradecimiento a todos los participantes de las sesiones de trabajo, a la empresa GOC Health Consulting por su apoyo metodológico a lo largo de todo el proceso y a Bayer Hispania por su financiación en términos editoriales.

Bibliografía

- Pérez-Villacastín J, Pérez Castellano N, Moreno Planas J. Epidemiología de la fibrilación auricular en España en los últimos 20 años. Rev Esp Cardiol. 2013; 66: 261-5.

- Gómez-Doblas J, Muñiz J, Martin J, Rodríguez-Roca G, Lobos J, Awamleh P, et al. Prevalencia de fibrilación auricular en España. Resultados del estudio OFRECE. Rev Esp Cardiol. 2014; 67: 259-69.

- Rahman F, Kwan G, Benjamin E. Global epidemiology of atrial fibrillation. Nat Rev Cardiol. 2014; 11: 639-54.

- Zulkifly H, Lip GYH, Lane DA. Epidemiology of atrial fibrillation. Int J Clin Pract. 2018; 72: e13070.

- Ruddox V, Sandven I, Munkhaugen J, Skattebu J, Edvardsen T, Otterstad J. Atrial fibrillation and the risk for myocardial infarction, all-cause mortality and heart failure: A systematic review and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol. 2017; 24: 1555-66.

- Rattanawong P, Upala S, Riangwiwat T, Jaruvongvanich V, Sanguankeo A, Vutthikraivit W, et al. Atrial fibrillation is associated with sudden cardiac death: a systematic review and meta-analysis. J Interv Card Electrophysiol. 2018; 51): 91-104.

- Zhang L, Gallagher R, Neubeck L. Health-related quality of life in atrial fibrillation patients over 65 years: A review. Eur J Prev Cardiol. 2015; 22: 987-1002.

- Henriksson K, Farahmand B, Åsberg S, Edvardsson N, Terént A. Comparison of cardiovascular risk factors and survival in patients with ischemic or hemorrhagic stroke. Int J Stroke. 2012; 7: 276-81.

- Buchwald F, Norrving B, Petersson J. Atrial fibrillation in transient ischemic attack versus ischemic stroke: A Swedish Stroke Register (Riksstroke) Study. Stroke. 2016; 47: 2456-61.

- Sposato L, Cipriano L, Saposnik G, Ruíz Vargas E, Riccio P, Hachinski V. Diagnosis of atrial fibrillation after stroke and transient ischaemic attack: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2015; 14: 377-87.

- Dalen J, Alpert J. Silent Atrial Fibrillation and Cryptogenic Strokes. Am J Med. 2017; 130: 264-7.

- Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, et al. Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración con la EACTS. Rev Esp Cardiol. 2017; 70: 50.e1-84.

- Anguita M, Dávalos A, López de SE, Mateo J, Monreal M, Oliva J, et al. Anticoagulantes orales directos en la fibrilación auricular no valvular: cómo mejorar su uso en España. Semergen. 2019; 45: 109-16.

- Atienza-Martín F, Barrios V, Egocheaga MI, Hidalgo R, Marín-Montañés N, Ramis C. El método AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) aplicado a la anticoagulación de pacientes con fibrilación auricular no valvular. Semergen. 2019; 45: 169-79.

- Kitzinger J. Qualitative research. Introducing focus groups. BMJ. 1995; 311: 299-302.

- Sociedad Española de Cardiología. SEC-PRIMARIA. Proceso Fibrilación Auricular. 2017.

- Sociedad Española de Cardiología, Sociedad Española de medicina de Familia y Comunitaria. Procesos asistenciales compartidos entre Atención Primaria y Cardiología. 2015.

- Barrios V, Escobar C, Prieto L, Osorio G, Polo J, Lobos J, et al. Control de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular asistidos en atención primaria en España. Estudio PAULA. Rev Esp Cardiol. 2015; 68: 769-76.

- Anguita M, Bertomeu V, Cequier A. Calidad de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K en España: prevalencia de mal control y factores asociados. Rev Esp Cardiol. 2015; 68: 761-8.

- Gestal-Pereira E, Cinza-Sanjurjo S, Rey-Aldana D. Análisis de la tendencia temporal en el mal control de los pacientes anticoagulados en una cohorte de pacientes de atención primaria. Semergen. 2016; 42: 81-7.

- Polo Garcia J, Vargas Ortega D, Formiga F, Unzueta I, Fernandez de Cabo S, Chaves J. Profiling of patients with non-valvular atrial fibrillation and moderate-to-high risk of stroke not receiving oral anticoagulation in Spain. Semergen. 2019; 45: 396-405.

- Walters T, Wick K, Tan G, Mearns M, Joseph S, Morton J, et al. Symptom severity and quality of life in patients with atrial fibrillation: Psychological function outweighs clinical predictors. Int J Cardiol. 2019; 279: 84-9.

- Son Y, Baek K, Lee S, Seo E. Health-Related Quality of Life and Associated Factors in Patients with Atrial Fibrillation: An Integrative Literature Review. Int J Env Res Public Hhealth. 2019; 16: 3042.

- Kotecha D, Chua W, Fabritz L, Hendriks J, Casadei B, Schotten U, et al. European Society of Cardiology smartphone and tablet applications for patients with atrial fibrillation and their health care providers. Europace. 2018; 20: 225-33.

- Aarnio E, Huupponen R, Hämeen-Anttila K, Merikoski M, Puhakka J, Korhonen M. Physicians’ views on patient participation in choice of oral anticoagulants in atrial fibrillation-a qualitative study. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019; 124: 416-22.