Artículo de Revisión

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 7 de julio de 2017

Aceptado el 17 de marzo de 2018

On-line el 6 de julio de 2018

Palabras clave:

Diabetes mellitus

Adherencia terapéutica

Hemoglobina glicosilada

Farmacia comunitaria

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

pjtarraga@sescam.jccm.es

(P.J. Tárraga López)

Keywords:

Diabetes mellitus

Adherencia terapéutica

Hemoglobina glicosilada

Farmacia comunitaria

Gracia Solera Camarasaa, Juan Solera Alberob, Loreto Tárraga Marcosc, Fátima Madrona Marcosd, Aránzazu Gálvez Casase, Pedro J. Tárraga Lópezd,*

aFarmacia Comunitaria de Albacete. bCentro de Salud Zona 7. Albacete. cHospital Miguel Servet. Zaragoza. dCentro de Salud Zona 5. Albacete. eUniversidad de Murcia.

Resumen

La adherencia terapéutica se define como la medida en que la conducta del paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de su estilo de vida coincide con las indicaciones dadas por su médico. Tradicionalmente se ha utilizado el término “cumplimiento” para definir el grado en el que un paciente acata las recomendaciones del prescriptor. El papel pasivo en su tratamiento por parte del paciente está produciendo un “incumplimiento” en seguir las instrucciones médicas.

En esta revisión se utiliza el término “adherencia”, que se define como la magnitud con la que los pacientes siguen las instrucciones que se les proporciona para los tratamientos que les son prescritos.

Se realizó una revisión sistemática de estudios primarios. En las bases de datos Medline, EMbase, Cochrane Library y TESEO, así como en Google Académico, se hicieron búsquedas desde el inicio de cada base hasta diciembre de 2015. Se realizó un meta-análisis, para obtener un resultado global que estime el efecto de la intervención del estudio, combinando estadísticamente los estudios seleccionados.

La estimación del efecto global como diferencia entre los valores medios de HbA1c a los 12 meses y al inicio del seguimiento es de 1,3464 intervalo de confianza al 95 % (IC 95 %) de (-1,7613; -0,9315). Es una diferencia negativa y significativa, por lo que se constata científicamente que los programas educativos son efectivos en la reducción significativa del valor medio de HbA1c a los 12 meses de seguimiento.

Durante 12 meses de seguimiento se obtienen resultados positivos si hay intervención educativa por parte de la farmacia comunitaria; se consigue disminuir objetivamente las cifras de hemoglobina glicosilada y aumentar la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

© 2018 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Evaluation of the effectiveness of the pharmacist in the improvement of therapeutic compliance of patients with type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis

Abstract

Therapeutic adherence is defined as the extent to which patients follow the instructions given for prescribed treatments. Traditionally the term “compliance” has been used to define the degree to which a patient complies with the prescriber’s recommendations. The passive role in your treatment of the patient is producing a “breach” in following the medical instructions.

In this review the term “adherence” is used, which is defined as the extent to which patients follow the instructions given to them for the treatments prescribed to them.

We performed a systematic review of primary studies. In the Medline, EMbase, Cochrane Library and TESEO databases, as well as Google Scholar, searches were performed from the start of each database until December 2015. A meta-analysis was performed to obtain a global result estimating the effect of the intervention of the study, combining statistically the selected studies.

The overall effect as a difference between mean HbA1c values at 12 months and at baseline is -1.3464 with a 95% confidence interval (95% CI) and 95% (IC 95%) de (-1,7613; -0,9315). It is a negative and significant difference, so there is evidence that educational programs are effective in significantly reducing the mean value of HbA1c at 12 months of follow-up.

During 12 months of follow-up, positive results can be obtained if there is an educational intervention by the community pharmacy, achieving objective reduction of glycosylated hemoglobin levels and increasing adherence to treatment in patients with type 2 diabetes mellitus.

© 2018 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

Introducción

Actualmente se utiliza el término “adherencia”1,2 como la medida en que la conducta del paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de su estilo de vida coincide con las indicaciones dadas por su médico. Se prefiere el uso de este término, en lugar de ‘’incumplimiento’’, ya que resalta la participación activa del paciente y la responsabilidad del médico en crear un clima de diálogo, facilitar así la toma de decisiones compartidas3,4 y con ello conseguir la efectividad de los tratamientos farmacológicos y una mejora en la patología del paciente.

Son múltiples los estudios, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, que sitúan el grado de incumplimiento farmacológico en cifras que oscilan entre el 30 % y el 70 % para algunas enfermedades crónicas, como diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipemia5-8.

Estos porcentajes tan elevados son debidos a que la adherencia terapéutica es más baja en enfermedades crónicas que en enfermedades agudas. Por ejemplo, en el caso concreto de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) hablamos solo de un 51 % de pacientes adherentes9.

Factores implicados en la adherencia

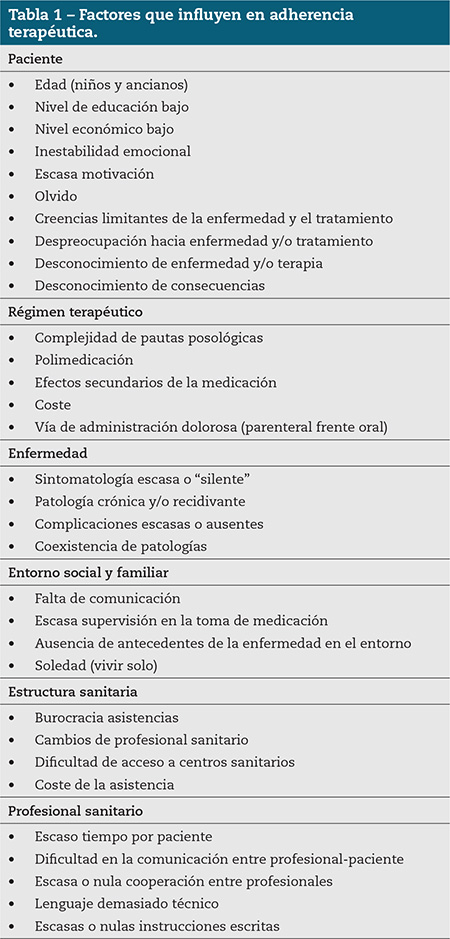

Existen varios factores que pueden originar un problema de adherencia, y la mayoría de ellos se encuentran estrechamente relacionados entre sí10,11. En la tabla 1 se recogen los seis principales factores que influyen en la adherencia.

Métodos de medida de la adherencia terapéutica

Actualmente los métodos2,6,12 usados para la detección de la falta de adherencia son varios, ya que no se dispone de un método de referencia. Se pueden clasificar en:

Métodos directos

Se basan en la monitorización de concentraciones plasmáticas del paciente y en la evolución clínica y los datos analíticos.

Métodos indirectos

Valoran el incumplimiento a partir de circunstancias relacionadas con él y con el grado en que se encuentra controlada la enfermedad. Los más utilizados son:

- Recuento de medicación. Se considera la medida patrón-oro: dispositivos electrónicos y registros de dispensación (método sencillo, de hecho, es el más utilizado en nuestro medio). Existen dos métodos más dentro de este grupo, pero son considerados subjetivos, ya que valoran las conductas y conocimientos del paciente sobre la enfermedad y el tratamiento con información proveniente del propio paciente, de un familiar o del profesional sanitario, que en general, suelen sobreestimar la adherencia.

- Juicio médico.

- Cuestionarios; existen varios tipos:

- Tipo Morisky-Green: es el más utilizado, es de aplicación sencilla y accesible desde la historia clínica. En el año 2008 se validó una nueva escala de Morisky sobre cumplimiento terapéutico (MMAS) para la declaración de síntomas, formada por 8 cuestiones, con la que se han demostrado mejores propiedades psicométricas que con la anterior, que constaba de 4 cuestiones13.

- Test Haynes-Sackett o test de cumplimiento autocomunicado.

- Test de Batalla: analiza el “grado de conocimiento” que se posee sobre la enfermedad.

Objetivos

El objetivo principal de esta revisión es analizar la efectividad de las intervenciones realizadas desde la oficina de farmacia para mejorar la adherencia al tratamiento y el control de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en pacientes adultos diagnosticados de DM2.

Material y método

El diseño de nuestro estudio fue observacional. En él estuvieron incluidos estudios originales de estudios de cohortes, ya que la modalidad del mismo fue una revisión sistemática y meta-análisis.

La población estudiada incluía a pacientes que hubieran sido diagnosticados de DM2 y que estuvieran siendo tratados para ello.

No se hizo distinción por sexo; se incluyeron por tanto hombres y mujeres, siempre y cuando fueran mayores de 40 años.

Se estudiaron las intervenciones de cualquier tipo destinadas a influir en la adherencia a los medicamentos prescritos, realizadas desde la oficina de farmacia, con un seguimiento al menos de 6 a 12 meses, ya que es necesario asegurar que los estudios tengan un seguimiento suficiente para poder observar la respuesta de interés.

Se tuvieron en cuenta estudios en los que se demostrar que se aumenta la adherencia terapéutica a través de un mejor control de la variable HbA1c.

Se realizaron búsquedas exhaustivas en:

- Las principales bases de datos de ciencias de la salud: The Cochrane Library, MEDLINE/PubMed, EMBASE/Scopus, TESEO.

- Otras herramientas: Google Académico.

- Búsquedas manuales a través de referencias bibliográficas en revistas de la Sociedades Científicas de Farmacia Comunitaria.

Los artículos revisados son los publicados desde el inicio de cada una de las bases de datos consultadas hasta el 31 de diciembre del año 2015.

Para la extracción de datos de los artículos finalmente seleccionados se utilizó una plantilla obtenida de Joanna Briggs Institute14, formada por una serie de preguntas, que permiten recopilar la información pertinente de los artículos a través de la aplicación de ciertos criterios que deben cumplir los mismos.

A partir de esta plantilla, la calidad de los artículos se puntuó de la siguiente manera:

- De 0-5 puntos: calidad baja.

- De 6-7 puntos: calidad media.

- De 8-10 puntos: calidad alta.

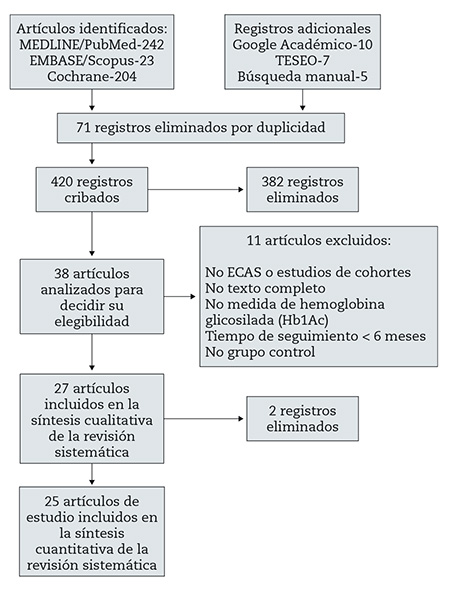

Se efectúa un meta-análisis, consistente en una combinación estadística de distintos estudios finalmente seleccionados (Fig. 1), si es posible, para obtener un resultado global que estime el efecto de la intervención del estudio. Se tendrá en cuenta el sesgo de publicación y la heterogeneidad de los estudios.

Los estudios seleccionados son diseños experimentales prospectivos. Se ha realizado un análisis tomando los estudios de 12 meses o más de seguimiento, en los que la intervención consiste en administrar un programa educativo (multiestrategias) y se mide la respuesta del porcentaje de la variable HbA1c antes y después de la intervención educativa por parte de los profesionales de farmacia.

Se ajusta un modelo de efectos aleatorios y se comprueba su bondad de ajuste. En caso de no ser adecuado, se ajusta un modelo de efectos fijos.

Con el modelo ajustado se comprueba la hipótesis de homogeneidad de resultados de cada estudio mediante el contraste Q de Cochrane. Se construye un gráfico forest plot para representar las diferencias medias de cada estudio, su intervalo de confianza al 95 % y el efecto global estimado. Finalmente se calcula un gráfico funnel plot para evaluar el posible sesgo de publicación.

El análisis se ha realizado mediante el paquete metafor del programa estadístico Rv.3.2.3.

Figura 1 – Diagrama de flujo de selección de artículos según la guía PRISMA.

Resultados

Se obtuvieron 491 documentos a evaluar; de estos, en la segunda fase de selección se incluyeron únicamente 27, basándonos en una revisión de texto completo, así como en el cumplimiento de los criterios de inclusión.

El diagrama de flujo PRISMA muestra los resultados de la selección de documentos y se proporciona en la figura 1.

Se identificó una muestra formada por un total de 7153 pacientes, distribuida entre el mismo número de hombres y mujeres (50 % hombres y 50 % mujeres), con una edad media de 62 años.

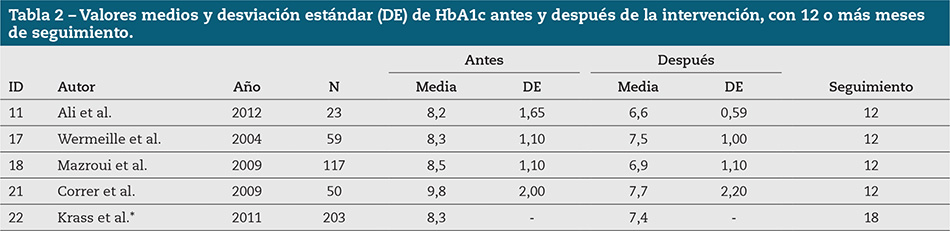

Seguimiento 12 meses

En este estudio no se dispone de desviación estándar entre antes y después, pero sí de la diferencia de medias y de su error.

Se realiza un meta-análisis seleccionando como tamaño del efecto la diferencia de medias después-antes, por lo que valores negativos indican una reducción del nivel medio de HbA1c y los positivos un incremento (Tabla 2).

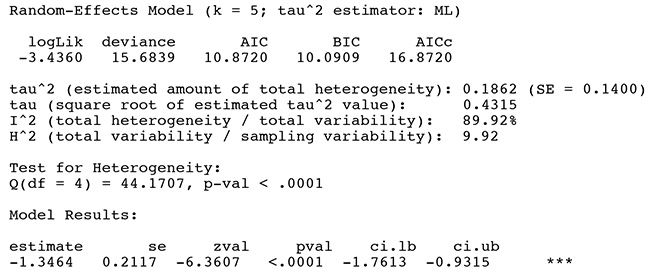

El primer paso es seleccionar el modelo de efectos fijos o aleatorios. Se ajusta un modelo de efectos aleatorios y realizamos el contraste (Fig. 2).

En un modelo de efectos fijos el parámetro Tau2 es nulo, ya que es la estimación de la variabilidad del efecto entre estudios. En este caso no es cero (0,1862), por lo que el modelo adecuado es uno de efectos aleatorios, que es el que se ha ajustado.

La estimación del efecto global como diferencia entre los valores medios de HbA1c a los 12 meses de seguimiento y al inicio del mismo es -1,3464, con un intervalo de confianza al 95 % (IC95 %) de -1,7613; -0,9315 y un valor de p menor de 0,0001. Es una diferencia negativa y significativa (el IC95 % no contiene al cero y el valor de p es menor de 0,05), por lo que podemos decir que hay constatación científica sobre que los programas educativos son efectivos en la reducción significativa del valor medio de HbA1c a los 12 meses de seguimiento.

El test Q de homogeneidad de los efectos individuales en torno al efecto medio nos indica que rechazamos la hipótesis de homogeneidad (p < 0,0001); por tanto, el efecto medio estimado se basa en resultados heterogéneos. El índice I2 toma un valor de 89,92 %, lo que corrobora la heterogeneidad de los resultados (más de 75 % se considera alta).

El grafico forest plot muestra los segmentos de los IC95 %, tamaño muestral (n), los pesos en porcentaje y las estimaciones de los efectos de diferencia de medias con los IC95 % de cada estudio.

En la parte inferior se muestra el rombo y la estimación numérica del efecto promedio entre los estudios. La línea de puntos vertical indica el efecto nulo en el cero. ‘RE Model’ hace referencia a que se ha ajustado un modelo de efectos aleatorios (Random Effect Model) (Fig. 3).

Figura 2 – Modelo de efectos fijos o aleatorios.

Figura 3 – Modelo de efectos fijos o aleatorios.

El tamaño de cada cuadrado de los segmentos de los IC95 % es proporcional a los pesos asignados a cada estudio, que se realizan en función de la variabilidad de cada estudio (a menos variabilidad más peso). Esto se aprecia en que el segmento más corto (IC95 % más pequeño) implica más precisión, que significa menor variabilidad, y por tanto más peso a la hora de estimar el efecto medio.

Por último realizamos una evaluación del posible sesgo de publicación mediante el gráfico funnel plot (Fig. 4): si los puntos (las estimaciones de las diferencias de cambio de cada estudio) de los diferentes estudios tienen una distribución simétrica alrededor del efecto, se sugiere la ausencia de sesgo de publicación. La línea vertical indica el efecto medio estimado. En nuestro estudio se aprecia que hay una tendencia al sesgo de publicación; esto puede ser debido a que algunos estudios no se han incluido porque no cumplían ciertos criterios de calidad metodológica, o bien por la definición de farmacia comunitaria (Fig. 2 y tabla 3).

Figura 4 – Gráfico funnel plot: Evaluación posible sesgo.

Comentario

Un resultado importante del estudio fue una reducción significativa en los niveles de HbA1c en estudios como el de Mazroui y cols.15.

Además, según los estudios realizados en un periodo de 12 o 18 meses de seguimiento, se concluyó que la intervención educativa frente a la intervención estándar realizada desde la oficina de farmacia para los pacientes con DM2 generó una reducción mayor de la HbA1c con respecto a otros estudios realizados en un periodo de tiempo de hasta 6 meses, como el de Oyetayo OO16.

Se observa en los estudios que hay mucha variabilidad, tanto en el tipo de la intervención educativa (con varias estrategias diferentes), como en los diversos entornos que pueden ser similares al concepto que tenemos de farmacia comunitaria en España.

Cabe destacar que en la mayoría de los estudios las farmacias no eran siempre las mismas en llevar a cabo la intervención frente al control. En el estudio de Correr y cols.17, las farmacias fueron independientes para valorar la intervención, es decir, se aleatorizaron las farmacias en lugar de los sujetos para evitar contaminación de la intervención educativa; en cambio, en el estudio de Ali y cols.18, en que la farmacia fue la misma para ambos grupos, se aleatorizó a los pacientes. Finalmente hubo una reducción mayor en los niveles de la HbA1c en el primer estudio que en el segundo.

Se puede llegar a la conclusión de que la participación del farmacéutico puede generar una mejora en el control de la DM2. Este beneficio, además, se puede traducir en el aumento de la adherencia al tratamiento, la reducción de las comorbilidades asociadas a la patología y la mejora de la satisfacción del paciente, y contribuir positivamente a su calidad de vida.

Una de las limitaciones del estudio es el sesgo de publicación, que en nuestro caso se controló con búsquedas exhaustivas sobre el tema del estudio. Se precisó que la intervención se realizara desde la oficina de farmacia y no tuvo en cuenta otras intervenciones realizadas desde otros ámbitos sanitarios; esto de algún modo influye a la hora de recuperar trabajos en las distintas bases de datos consultadas.

Otra limitación, que puede afectar a las revisiones sistemáticas, es la heterogeneidad. Se ha llevado a cabo un análisis de cada estudio: se ha seleccionado y medico la heterogeneidad, que ha resultado del 41 %; se considera moderada y que no afecta a los resultados globales del estudio.

Conclusiones

- Se observa que a los 12 meses de seguimiento se produce un descenso significativo en el porcentaje medio de HbA1c después de la intervención, por lo que estos programas son eficaces para disminuir los niveles de HbA1c y aumentar la adherencia al tratamiento; la eficacia se mantiene hasta los 12 meses.

- La mayor reducción media de HbA1c se produce a los 12 meses, lo que puede ser explicado porque la intervención educativa por parte de la farmacia comunitaria, a más tiempo de seguimiento, aumenta la adherencia a los tratamientos en pacientes con DM2.

- En el seguimiento analizado se produce una heterogeneidad de resultados de los estudios, por lo que puede haber variables que estuvieran afectando a los resultados. Como los estudios son aleatorizados, es más probable que estas variables sean debidas al tipo de intervención realizada (hay diferentes intervenciones educativas) que a variables metodológicas.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Ibarra Barrueta O, Morillo Verdugo R, Rudi Sola N, Ventura Cerdá JM, Navarro Aznárez H. Adherencia en pacientes en tratamiento crónico: resultados del “Día de la Adherencia” del 2013. Farm Hosp. 2015; 39: 109-13.

- Haynes RB, Ackloo E, Sahota N, McDonald HP, Yao X. Intervenciones para mejorar la adherencia a la medicación (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.bibliotecacochrane.com.

- Palop Larrea V, Martínez Mir F. Adherencia al tratamiento en el paciente anciano. Inf Ter Sist Nac Salud. 2004; 28: 113-20.

- Alonso MA, Álvarez J, Arroyo J, Ávila L, Aylón R, Gangoso A, et al. Adherencia terapéutica: Estrategias prácticas de mejora. Notas Farmacoter Serv Madrileño Salud. 2006; 13: 31-8.

- Cerviri I, Locatelli F, Zoia MC, Corsico A, Accordini S, De Marco R. International variations in asthma treatment compliance. The results of the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS). Eur Respir J. 1999; 14: 288-94.

- García MD, Orozco D, Gil V. Relación entre cumplimiento farmacológico y grado de control en pacientes con hipertensión, diabetes o dislipemia. Med Clin (Barc). 2001; 116(supl 2): 141-6.

- Cleemput I, Kesteloot K. Economic implications of noncompliance in heart care. Lancet. 2002; 359: 2129-30.

- Pérez Rodríguez A, Berenguer Gouarnaluses M. Algunas consideraciones sobre la diabetes mellitus y su control en el nivel primario de salud. MEDISAN. 2014; 19:374-89.

- Rolnick SJ, Pawloski PA, Hedblom BD, Asche SE, Bruzek RJ. Patient characteristics associated with medication adherence. Clin Med Res. 2013; 11: 54-65.

- Orueta Sánchez, R. Estrategias para mejorar la adherencia terapéutica en patologías crónicas. Inf Ter Sist Nac Salud. 2005; 29: 40-8

- Bonafont X, Costa J. Adherencia al tratamiento farmacológico. Butlleti d´Informació Terapèutica. 2004; 16: 9-14. Disponible en: http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/boletin_informacion_terapeutica/documents/arxius/bit_v16_n03e.pdf.

- Márquez-Contreras E. Métodos de medida del cumplimiento terapéutico en la diabetes tipo 2. Hipertens y Riesgo Vasc. 2012; 29(suppl.1): 14-9.

- Sakthong P, Chabunthom R, Charoenvisuthiwongs R. Psychometric properties of the Thai version of the 8-item Morisky Medication Adherence Scale in patients with type 2 diabetes. Ann Pharmacother. 2009; 45: 9.

- The Joanna Briggs Institute. Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual. Australia: The Joanna Briggs Institute; 2014.

- Mazroui NR, Kamal MM, Ghabash NM, Yacout TA, Kole PL, McElnay JC. Influence of pharmaceutical careo in health outcomes in patients with Type 2 diabetes mellitus. BJCP. 2009; 67: 547-57.

- Oyetayo OO, James C, Martínez A, Roberson K, Talbert RL. The Hispanic Diabetes Management Program: Impact of community pharmacists on clinical outcomes. JAPhA. 2011; 51: 623-6.

- Correr CJ, Melchiors AC, Fernández-Llimos F, Pontarolo R. Effects of a pharmacotherapy follow-up in community pharmacies on type 2 diabetes patients in Brazil. Int J Clic Pharm. 2011; 33: 273-80.

- Ali M, Schifano F, Robinson P, Phillips G, Doherty L, Melnick P, et al. Impact of community pharmacy diabetes monitoring and education programme on diabetes management: a randomized controlled study. Diabet Med. 2012; 29: 326-33.