Artículo Original

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 9 de agosto de 2022

Aceptado el 7 de diciembre de 2022

On-line el 13 de enero de 2023

Palabras clave:

Artrosis

Atención primaria

Dolor crónico

Antiinflamatorios no esteroideos

Estudio transversal

Guías de práctica clínica

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

fsaezm@semg.es

(F.J. Sáez Martínez).

Keywords:

Arthrosis

Primary Care

Chronic pain

Nonsteroidal anti-inflammatory agents

Cross-sectional study

Clinical practice guidelines

Francisco José Sáez Martíneza,*, Francisco Martínez Garcíab

aCentro de Salud de Arganda del Rey (Madrid). bCentro de Salud de Mansilla de las Mulas (León).

Resumen

Objetivo. Obtener información acerca del tratamiento del dolor en pacientes con osteoartrosis atendidos en el ámbito de atención primaria en España.

Material y métodos. Estudio observacional, multicéntrico y transversal en el que 270 especialistas en medicina familiar c Comunitaria (edad media 51,3 años, experiencia profesional 23,8 años) cumplimentaron una encuesta de 36 ítems sobre diferentes aspectos del manejo de la osteoartrosis.

Resultados. Un 42,2 % opinaba que en el 26-50 % de los pacientes con artrosis no se controlaba el dolor, un 68,5 % seguía una guía de práctica clínica, un 97,0 % utilizaba la radiografía simple para el diagnóstico y un 89,3 % escalas/cuestionarios (EVA) para el cribado del dolor crónico articular. La mayoría (93,3 %) adaptaban el tratamiento al tipo de dolor, un 76,7 % seguía la pauta del ascensor terapéutico y un 84,4 % asociaba los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) a gastroprotectores cuando existía riesgo gastrointestinal. Para prevenir el riesgo cardiovascular, un 81,5 % utilizaba la dosis mínima de AINE durante el menor tiempo posible, evitaba su uso en pacientes con insuficiencia cardiaca (65,9 %) y utilizaba naproxeno en presencia de riesgo cardiovascular (56,3 %). Para el cambio de un AINE a otro, un 80,4 % valoraba el dolor, la edad y las comorbilidades.

Conclusiones. La información obtenida en este estudio puede contribuir a diseñar estrategias para optimizar el abordaje de la osteoartrosis con dolor crónico. Se recomienda la elaboración de guías específicas en atención primaria, más adaptadas a nuestro medio, relativas a los diferentes aspectos del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con esta patología.

© 2022 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Pain management in patients with osteoarthritis in the field of Primary Care in Spain: MADOSIS Study

Abstract

Objective. To gather information regarding the treatment of pain in patients with osteoarthrosis attended in the Primary Healthcare setting in Spain.

Material and methods. Observational, multicenter and cross-sectional study, in which 270 specialists in Family and Community Medicine (mean age 51,3 years, professional experience 23,8 years) fulfilled a 36-item questionnaire that included different aspects of the management of osteoarthrosis.

Results. A total of 42.2% participants considered that in 26-50% of patients with arthrosis, pain was not controlled, 68.5% followed a clinical practice guideline, 97.0% used simple radiography for the diagnosis, and 89,3% used scales/questionnaires (VAS) for the screening of chronic joint pain. Most participants (93.3%) adapted treatment to the type of pain, 76.7% followed the analgesic step ladder, and 84.4% used nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIs) combined with gastroprotective drugs in the presence of gastrointestinal risk. For the prevention of cardiovascular risk, 81.5% used the minimal dose of NSAI for the shortest possible period of time, avoided its use in patients with heart failure (65.9%), and used naproxen when cardiovascular risk was present. To switch from one NSAI to another, 80.4% evaluated the intensity of pain, patient’s age, and comorbidities.

Conclusions. The information provided by this study may contribute to design strategies for optimizing the management of osteoarthritis with chronic pain. It would be recommendable to develop specific guidelines for Primary Care that are more adapted to our environment regarding the different aspects of diagnosis, treatment and follow-up of patients with this pathology.

© 2022 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

La osteoartritis o artrosis es la enfermedad degenerativa articular más frecuente y está caracterizada por la degeneración y pérdida final del cartílago articular, proliferación de los márgenes articulares, aumento del hueso subcondral y presencia de sinovitis crónica leve .

Entre las enfermedades crónicas, la artrosis es la principal causante de incapacidad o invalidez. Según los datos de 2017 del Global Burden of Disease Study , la prevalencia mundial de las enfermedades musculoesqueléticas era aproximadamente de 1,3 billones de personas, con 138,7 millones de años de vida ajustados por discapacidad (DALYS); el dolor lumbar y la osteoartrosis son las dos patologías más prevalentes.

La osteoartrosis no solo es una de las enfermedades musculoesqueléticas más prevalente, sino que su incidencia sigue en aumento debido al progresivo envejecimiento de la población y al incremento del sedentarismo y de la obesidad .

A partir de los datos del estudio EPISER 2016, auspiciado por la Sociedad Española de Reumatología, la prevalencia de artrosis sintomática en España era del 29,3 % . Según las localizaciones, la prevalencia de artrosis lumbar era de 15,5 %, la de rodilla de 13,8 %, la cervical de 10,1 %, la de mano de 7,7 % y la de cadera de 5,1 %. La artrosis de cadera y de rodilla se asociaban con el sexo femenino, la edad, el sobrepeso y la obesidad . La osteoartritis no exclusivamente axial (NEA-OA) tenía una prevalencia de 19,2 %, era más frecuente en las mujeres y aumentaba con la edad y con el índice de masa corporal (IMC) . Por otra parte, la presencia de artrosis de cadera y de rodilla incrementa el riesgo de mortalidad por cualquier causa, además de la mortalidad por episodios cardiovasculares: existe una relación estadísticamente significativa entre mayor discapacidad funcional y mayor riesgo de mortalidad .

La enfermedad tiene un impacto notable en la calidad de vida, especialmente cuando la afecta a las articulaciones de carga y con mayor movilidad; el coste sanitario también es muy elevado . Diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis han demostrado que empeora todos los dominios de la calidad de vida relacionada con la salud . La valoración de este aspecto mediante el uso de cuestionarios validados debe formar parte de un enfoque centrado en el paciente, con la participación activa del mismo en su abordaje y en la toma de decisiones terapéuticas .

En el estudio español ArtRoCad el coste anual medio de la artrosis de rodilla y de cadera en España asciende a 1.502 euros por paciente, lo que supone un coste total de 4.738 millones de euros al año, es decir, el equivalente al 0,5 % del producto interior bruto nacional, con unos costes directos entre los 40 y los 18.155 euros al año por paciente. Los costes médicos, especialmente las visitas al especialista y los ingresos hospitalarios suponen un 47 % del total .

El tratamiento de la artrosis tiene como objetivo aliviar el dolor, mejorar la capacidad funcional y, en último término, controlar la progresión de la enfermedad. Aunque existen guías y recomendaciones acerca de las indicaciones de las medidas no farmacológicas y farmacológicas en su tratamiento , la adhesión a dichas recomendaciones en la práctica clínica es claramente deficiente por diversos motivos(18,19), lo que incluye la inercia clínica, defectos organizativos del sistema, problemas para acceder a los tratamientos, costes adicionales, listas de espera, ineficacia terapéutica o efectos secundarios de las terapias .

Los datos sobre el abordaje de la osteoartrosis en España son escasos. Según una encuesta efectuada en 2014 a 141 traumatólogos y 49 reumatólogos, un 40 % no utilizaba recomendaciones de ninguna guía clínica para el abordaje de los pacientes y un porcentaje notable utilizaba pruebas radiológicas (77 %) y de laboratorio (casi un 50 %) para el diagnóstico. Los autores concluyen que sigue sin haber un modelo adecuado de atención y abordaje sistemático de esta enfermedad .

Objetivo

El objetivo principal era conocer la opinión de los médicos de atención primaria sobre diferentes aspectos del abordaje del paciente con osteoartrosis en España, especialmente los referidos al tratamiento del dolor en el ámbito del ejercicio de su profesión en la práctica diaria.

Los objetivos secundarios eran:

- Evaluar cómo se aborda el escalado de dosis de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en la artrosis.

- Determinar cómo se efectúa la prevención de úlceras gastrointestinales en pacientes en tratamiento con AINE a largo plazo.

- Analizar cómo se controla el riesgo cardiovascular en pacientes tratados con AINE.

Material y métodos

Diseño del estudio

Se llevó a cabo un estudio de investigación en sistemas de salud, observacional, multicéntrico y transversal tipo encuesta (estudio MADOSIS) en el marco de las consultas de centros públicos y privados de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que atienden al paciente adulto con dolor crónico por osteoartrosis en España. MADOSIS es el acrónimo de MAnejo del DOlor en ArtroSIS en el ámbito de la atención primaria.

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, España.

Todos los participantes dieron su consentimiento por escrito para participar en el estudio.

Participantes y procedimientos

Para llevar a cabo el estudio, incluyendo el desarrollo del protocolo y del cuestionario, se estableció un comité científico formado por dos especialistas en medicina familiar y comunitaria, que fueron los coordinadores científicos del trabajo. Además de seleccionar las dimensiones que debía cubrir el cuestionario, supervisaron la ejecución del estudio y los resultados obtenidos.

El cuestionario final incluyó 36 ítems y estaba dividido en tres secciones:

- La sección 1 (diagnóstico de la artrosis) incluyó 4 ítems con preguntas sobre el uso de guías clínicas, pruebas diagnósticas y uso de escalas y cuestionarios.

- La sección 2 (tratamiento del dolor) incluyó 27 ítems relativos a los abordajes farmacológicos y no farmacológicos.

- La sección 3 (seguimiento del paciente con artrosis) incluyó 5 ítems referentes a la prevención del riesgo cardiovascular y de las úlceras gastrointestinales en pacientes tratados con AINE, duración del tratamiento con ellos y sustitución y uso de los mismos en pacientes con insuficiencia renal.

En la primera parte del cuestionario se recogieron datos del médico participante, de su centro de trabajo y de la consulta.

Los candidatos a participar en el estudio debían ser especialistas en medicina familiar y comunitaria, que realizaran su labor asistencial en centros de ámbito público y privado en España.

No se establecieron criterios de exclusión más allá de la aceptación voluntaria y anónima de participar en el estudio.

El trabajo de campo se realizó en un periodo de 4 meses (del 23 de junio al 4 de noviembre de 2021). Los participantes fueron reclutados mediante la entrega de un díptico de invitación a los especialistas en medicina familiar y comunitaria registrados en la base de datos Medynet (http://cme.medynet.com). Medynet es una red desarrollada en 1996 como el primer nodo de acceso a internet exclusivo para el sector sanitario en España. Desde esta fecha y gracias a los portales de “El Médico Interactivo” y “Aula de Farmacia”, así como el gran número de actividades formativas, en la actualidad incluye datos de aproximadamente 190.000 usuarios.

El cuestionario de recogida de datos del estudio se alojó en una plataforma de internet. Los participantes que aceptaron participar en el estudio accedieron a ella mediante un enlace web autentificado con contraseña. La participación en el estudio fue anónima y voluntaria.

Análisis estadístico

Para determinar el tamaño muestral se utilizó el cálculo probabilístico basado en la distribución binomial adaptada a las recomendaciones de Farmaindustria para este tipo de estudios, de modo que, con un margen de error aproximado del 5,8 %, para un nivel de confianza de 95 % y una heterogeneidad de 50 %, se obtuvo un tamaño muestral de 280 participantes.

Se presenta un análisis descriptivo de los resultados, en los que las variables categóricas se expresan en frecuencias y porcentajes, y las variables cuantitativas como medias y desviación estándar (DE). Los datos se han analizado con el programa estadístico SAS (Statistical Analysis Systems, SAS Institute, Cary, NC, USA), versión 9.1.3 para Windows.

Resultados

Características de los participantes

Participaron en el estudio 270 profesionales, 164 varones (60,7 %) y 106 mujeres (39,3 %), con una edad media de 51,3 (DE 10,5) años. La media de años de experiencia profesional era de 23,8 (DE 10,4) años. Un 29,3 % (n= 79) había participado en algún programa de formación sobre dolor crónico en los últimos 12 meses y un 51,5 % (n= 139) era miembro de alguna sociedad científica: la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (49,6 %) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (44,6 %) fueron las más frecuentes.

La mayoría (88,5 %) ejercía su labor profesional en centros públicos. Un 54,1 % (n= 146) refería haber atendido a más de 200 pacientes en la consulta durante la semana anterior al estudio. Un 55,9 % (n= 151) manifestaba que un 26-50 % de los pacientes atendidos durante la semana anterior tenía artrosis, de los cuales el 26-75 % presentaba dolor según un 72,6 % de los encuestados. Un 42,2 % opinaba que se alcanzaba el control adecuado del dolor en 26-50 % de los pacientes con artrosis y solo un 3 % creía que se controlaba el dolor en 76-100 % de los pacientes.

Diagnóstico de la artrosis

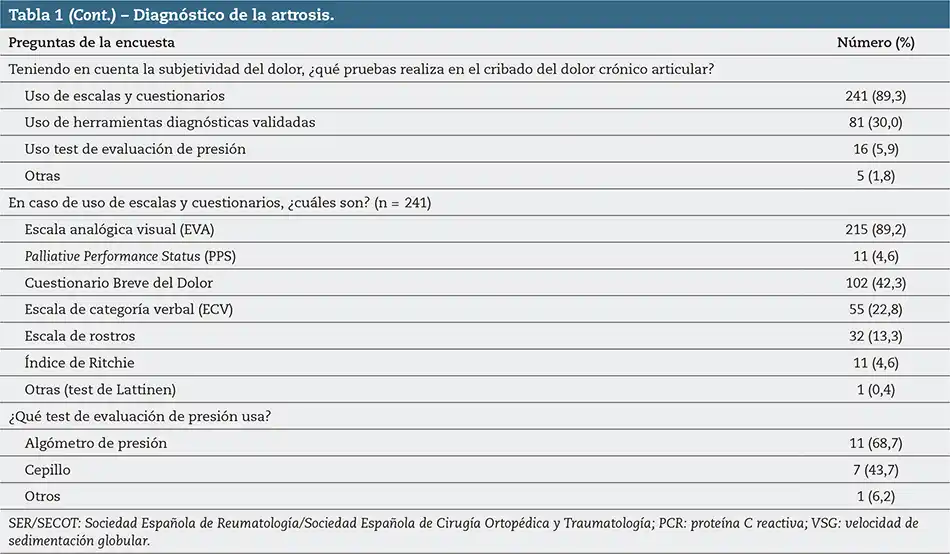

Los resultados de esta sección del cuestionario se describen en la #tabla1. El 68,5 % de los participantes (n= 185) tomaba decisiones de acuerdo con las recomendaciones de una guía de práctica clínica sobre el abordaje de pacientes con artrosis, que en el 51,3 % de los casos correspondía a la de una sociedad científica: en el 63,2 % de los casos la guía conjunta de la Sociedad Española de Reumatología y de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Curiosamente, solo un 2,2 % de los encuestados (n= 6) aplicaba únicamente criterios clínicos para el diagnóstico de la artrosis, en tanto que un 97,0 % y un 25,2 % utilizaba radiología simple y la ecografía musculoesquelética, respectivamente, al estar estas pruebas disponibles en su propio centro o Área Básica de Salud (tabla 1). La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN) se indicaban por un 30 % y 35,9 % de los participantes, respectivamente. Para el cribado del dolor crónico articular, un 89,3 % de los encuestados (n= 241) empleaba escalas y cuestionarios: la escala analógica visual (EVA) fue la herramienta más frecuente (89,2 %), seguida del cuestionario breve del dolor (42,3 %). El algómetro de presión era el instrumento más común (68,7 %) entre los 16 participantes que usaban un test de evaluación de presión.

Tratamiento del dolor

Un 93,3 % (n= 252) manifestó que el tratamiento analgésico se debía adaptar al tipo de dolor que presentaba el paciente, un 84,4 % (n= 228) que la administración de AINE debía asociarse a agentes gastroprotectores en presencia de riesgo gastrointestinal, y un 76,7 % (n= 207) que debía seguirse la pauta del “ascensor terapéutico” según la intensidad del dolor (tabla 2). El paracetamol (76,3 %) y los AINE (70,7 %) fueron los analgésicos elegidos con mayor frecuencia, seguidos de la inyección intraarticular de un corticosteroide de acción prolongada (57,8 %) y de fármacos de acción sintomática lenta (SYSADOA, por las siglas en inglés de Symptomatic Slow Acting Drug for OsteoArthritis) (37,4 %). Asimismo, un 62,2 % estaba de acuerdo con indicar un reemplazo articular en pacientes con osteoartritis de rodilla causante de dolor refractario al tratamiento y discapacidad.

En la sección del tratamiento no farmacológico (tabla 2), un 90,4 % de los participantes (n= 244) recomendaba reducción de peso en caso de sobrepeso u obesidad y ejercicio físico un 93,0 % (n= 251). Utilizar ayudas de descarga, evitar la sobrecarga articular y diversas técnicas de fisioterapia fueron mencionadas por un 81,8 %, 81,1 % y 72,6 % de los participantes, respectivamente. Asimismo, la educación del paciente y la información sobre su enfermedad era importante para una gran mayoría (83,7 %), especialmente el aspecto educativo acerca del dolor crónico (75,6 %).

Seguimiento del paciente

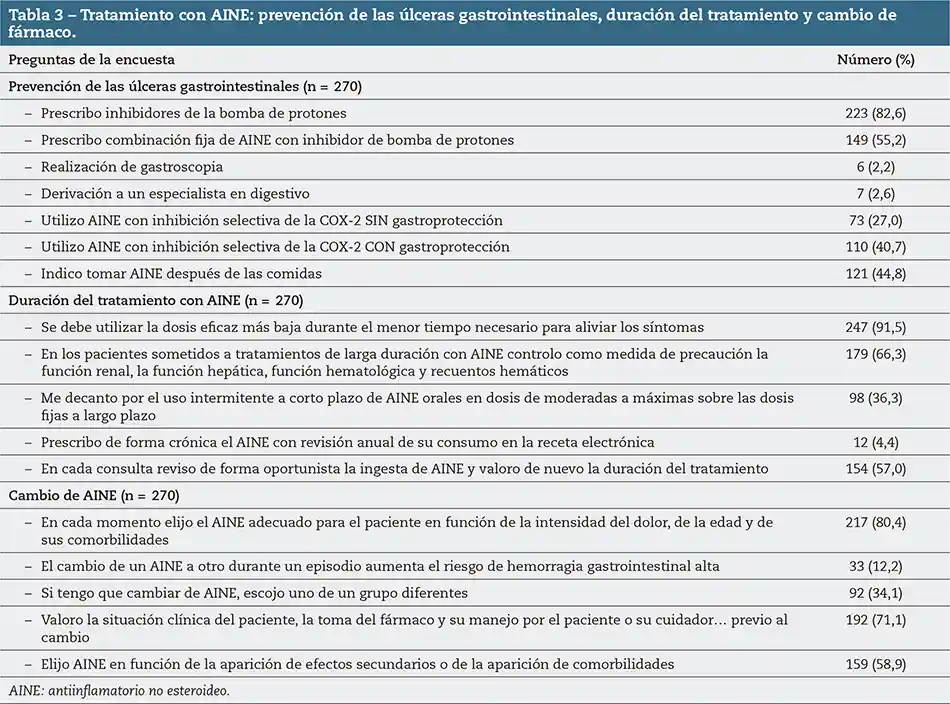

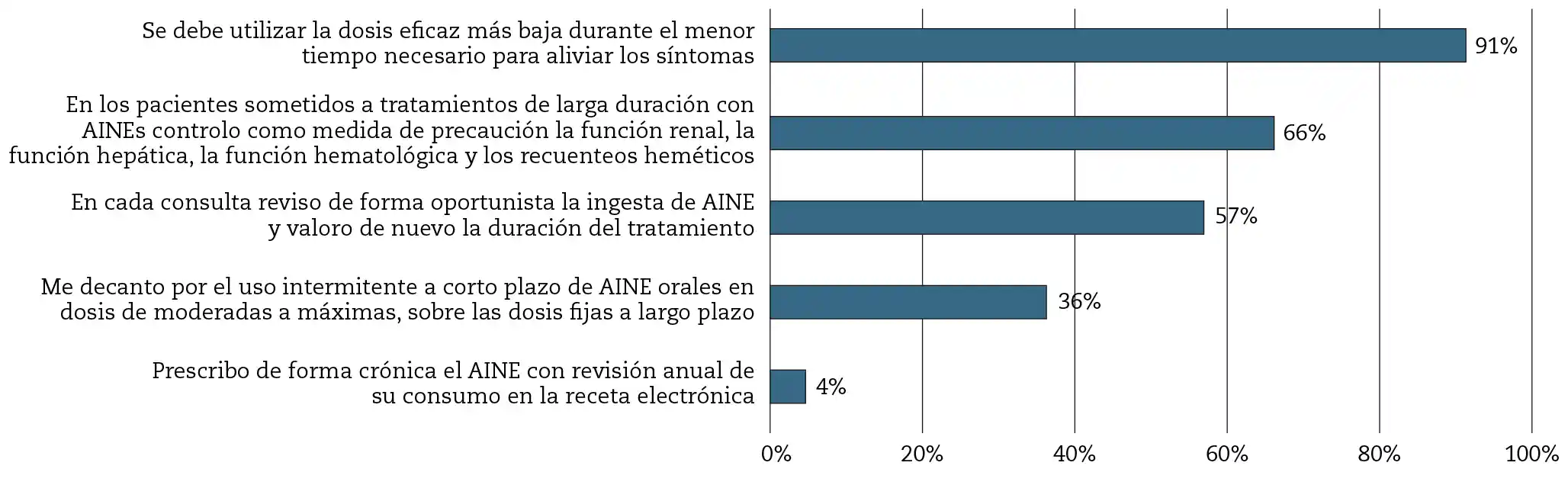

Para prevenir el riesgo cardiovascular en los pacientes tratados con AINE, las principales respuestas fueron utilizar la dosis mínima durante el menor tiempo posible (81,5 %), efectuar una anamnesis de los factores de riesgo antes de la prescripción (73,0 %), valorar el riesgo cardiovascular (67,4 %) y evitar el uso de AINE en pacientes con insuficiencia cardiaca (65,9 %); en el 56 % de estos casos se prescribió naproxeno por su perfil de seguridad (figura 1). En la tabla 3 se describen las respuestas a la prevención de las úlceras gastrointestinales en pacientes tratados con AINE, duración del tratamiento y cambio de AINE. Para la prevención de las úlceras gastrointestinales, la mayoría de participantes prescribían inhibidores de la bomba de protones (82,6 %, n= 223) y más de la mitad prescribían una combinación fija de AINE con inhibidores de la bomba de protones (55,2 %, n= 149). En el caso de uso de AINE con inhibición selectiva de la COX-2, un 40,7 % recomendaba gastroprotección frente a un 27,0 % sin gastroprotección. El 91,5 % (n= 247) de los participantes opinaba que se debía utilizar la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo posible, y controlar las funciones renal, hepática y hematológica en los tratamientos de larga duración (66,3 %). Un 80,4% de los participantes, elegía el AINE adecuado en función del dolor, la edad del paciente y las comorbilidades a la hora de cambiar de un AINE a otro, y un 71,1 % valoraba la situación clínica y el manejo del tratamiento antes de introducir un cambio. La elección en el cambio de AINE también dependía de la aparición de efectos secundarios o comorbilidades para un 58,9 % de los participantes. Asimismo, en caso de insuficiencia renal, un 69,9 % (n= 188) de los participantes desaconsejaba el uso tanto de AINE tradicionales como de COXIB.

Figura 1 – Prevención del riesgo cardiovascular (CV) en pacientes tratados con osteoartrosis tratados con AINE.

Comentario

El presente estudio recoge la opinión de un gran número de especialistas en medicina familiar y comunitaria sobre el abordaje del dolor crónico en pacientes con osteoartrosis. Se trata del primer estudio de esta patología efectuado en el ámbito de atención primaria en España. Entre las características de los participantes cabe destacar su dilatada experiencia, con una media de 23 años de ejercicio de su profesión, y el hecho de que solo un 29 % había participado en algún programa de formación sobre dolor crónico en el último año. La mitad eran miembros de SEMFYC y de SEMERGEN, por lo que hubieran podido tener acceso a las actividades formativas organizadas por estas sociedades. Sin embargo, el cuestionario no incluía ninguna pregunta sobre el tipo de formación o cómo esta se hubiera impartido.

Más de la mitad de los participantes había atendido a más de 200 pacientes durante la última semana, de los cuales el 26-50 % tenían artrosis. Entre los pacientes con artrosis, más de dos terceras partes tenían dolor (72,6 %). Sin embargo, un 42,2 % de los médicos indicaron que se alcanzaba el control del dolor en 26-50 % de los pacientes y solo un 3 % en 76-100 % de los pacientes. Estos datos evidencian la dificultad de lograr un control adecuado del dolor en pacientes con artrosis en condiciones de la práctica diaria. Otros estudios también han puesto de manifiesto el control subóptimo del dolor en pacientes con artrosis atendidos en atención primaria, especialmente por inconsistencias entre las acciones recomendadas y las aplicadas en la vida real, así como un menor grado de adhesión a las guías de práctica clínica en las recomendaciones no farmacológicas que en las relativas al tratamiento analgésico .

Un alto porcentaje de participantes tomaban decisiones según las guías SER/SECOT y del American College of Rheumatology, lo que pone de manifiesto la necesidad del desarrollo de guías específicas en atención primaria, más adaptadas a nuestro medio. Una gran mayoría de participantes (97 %) solicitaba radiografías simples y pruebas de laboratorio convencionales (63,3 %) para establecer el diagnóstico de osteoartrosis; únicamente un 2,2 % no solicitaban ninguna prueba y basaban el diagnóstico en las características clínicas de la enfermedad. Por otra parte, un 25,2 % efectuaba ecografía musculoesquelética, aunque esta exploración complementaria estaba disponible en su centro en un 54,4 % de los casos. Aunque la ecografía se ha introducido como prueba diagnóstica en las patologías articulares inflamatorias para detectar cambios estructurales, preferentemente en la artritis reumatoide , el uso de esta técnica todavía no está estandarizado para el diagnóstico rutinario de la osteoartrosis .

Para la valoración subjetiva del dolor, un alto porcentaje de participantes (89,3 %) mencionaba el uso de escalas y cuestionarios, la más común la EVA (89,2 % de los casos), seguida del cuestionario breve del dolor (42,3 %). En una revisión sistemática de tres escalas de dolor frecuentemente utilizadas en la práctica clínica (EVA, escala analógica verbal y escala analógica numérica), se demostró que todas ellas eran válidas y fiables para evaluar la intensidad del dolor en sujetos adultos . Debido a su simplicidad, los pacientes suelen preferir la escala analógica verbal, pero la sensibilidad es menor que la de EVA . Esta es un instrumento fácil y útil para evaluar el grado de control del dolor y su evolución.

En torno al 93 % de los participantes adaptaban el tratamiento analgésico al tipo de dolor que presentaba el paciente. El paracetamol era el fármaco analgésico más utilizado (76,3 %) seguido de un AINE (70,7 %). El 84,4 % indicaron que administraban el AINE junto agentes gastroprotectores cuando existía riesgo gastrointestinal. Para el escalado de dosis de AINE, un 76,7 % seguía el ascensor terapéutico según la intensidad del dolor expresado por el paciente, mientras que el 50 % de los participantes seguía adecuadamente la escalera analgésica de la OMS.

En caso de riesgo cardiovascular conocido, el 81,5 % de los participantes utilizaba la mínima dosis de AINE durante el menor tiempo posible, el 65,9 % evitaba prescribir AINE a pacientes con insuficiencia cardíaca y el 56,3 % prescribía naproxeno. En un metaanálisis en red de 31 ensayos clínicos y 116.429 pacientes para evaluar la seguridad cardiovascular de los AINE, el naproxeno en comparación con placebo y otros fármacos, como diclofenaco, ibuprofeno, celecoxib, rofecoxib, lumiracoxib y etoricoxib, no presentaba un aumento del riesgo de infarto de miocardio ni de muerte por episodios cardiovasculares .

Entre las medidas no farmacológicas, reducir el peso corporal, practicar ejercicio físico y potenciar la educación del paciente fueron las recomendaciones más frecuentes. Sin embargo, la falta de disponibilidad de recursos y de apoyo de los sistemas de salud son barreras que dificultan la implementación de estrategias educativas y de cambios de estilo de vida . En un estudio efectuado en la Región de Murcia, se demostraron beneficios significativos en la condición física y pérdida de peso de los participantes con la implementación de un programa de ejercicio físico de 10 semanas de duración, financiado por el gobierno local y recomendado por los médicos a atención primaria a pacientes con estilo de vida sedentario o hipertensión y dislipidemia .

Para la prevención de la patología gastrointestinal en pacientes tratados con AINE a largo plazo, el 82,6 % de los encuestados acompañaba la prescripción del AINE con la de inhibidores de la bomba de protones y el 55,2 % prescribía dosis fija de AINE con inhibidores de la bomba de protones (figura 2). Un 91,5 % de los participantes recomendaba utilizar la dosis eficaz más baja de AINE durante el menor tiempo necesario para aliviar los síntomas y un 66,3 % controlaba las funciones renal, hepática y hematológica como medida de precaución. Asimismo, un 80,4 % afirmaba elegir el AINE adecuado en cada paciente en función de la intensidad del dolor, edad y presencia de comorbilidades, y un 58,9 % en función de los efectos secundarios o aparición de comorbilidades. La prevención de la patología gastrointestinal en pacientes en tratamiento con AINE a largo plazo se realizaba prescribiendo inhibidores de la bomba de protones o bien dosis fija de AINE en combinación con inhibidores de la bomba de protones. Para prevenir el riesgo cardiovascular de los pacientes estimaban necesario utilizar la mínima dosis de AINE durante el menor tiempo posible, empleando un AINE adecuado como el naproxeno . Por último, cerca del 70 % de los encuestados opinaba que en caso de insuficiencia renal no era aconsejable el uso de AINE tradicionales ni de COXIB.

Aunque los resultados del estudio deben interpretarse teniendo en cuenta las limitaciones inherentes a estudios basados en encuestas respecto a la representatividad de la muestra, la información sobre el abordaje del dolor en pacientes con artrosis atendidos en el ámbito de la atención primaria en España puede contribuir a diseñar estrategias para optimizar la asistencia de estos pacientes. En este sentido, sería recomendable la elaboración de guías específicas para atención primaria, más adaptadas a nuestro medio y pormenorizar los diferentes aspectos del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con osteoartrosis. Asimismo, sería necesario primar las actividades de formación de los propios profesionales y la educación de los pacientes para mejorar el conocimiento de su enfermedad y el cumplimiento terapéutico.

Figura 2 – Duración del tratamiento con AINE.

Figura 3 – Pruebas de diagnóstico de artrosis.

Agradecimiento

Los autores agradecen a Grünenthal Pharma, S.A., el patrocinio del proyecto, a Grupo Saned, S.L. el apoyo logístico en el desarrollo del estudio y a la Dra. Marta Pulido por su colaboración en la redacción del manuscrito.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Mas Garriga X. Definición, etiopatogenia, clasificación y formas de presentación. Aten Primaria. 2014; 46 Suppl 1: 3-10.

- Safiri S, Kolahi AA, Cross M, Hill C, Smith E, Carson-Chahhoud K, et al. Prevalence, deaths, and disability-adjusted life years due to musculoskeletal disorders for 195 countries and territories 1990-2017. Arthritis Rheumatol. 2021; 73: 702-14.

- Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice. Lancet. 2011; 377: 2115-26.

- Blanco FJ, Silva-Díaz M, Quevedo Vila V, Seoane-Mato D, Pérez Ruiz F, Juan-Mas A, et al. Prevalence of symptomatic osteoarthritis in Spain: EPISER2016 study. Reumatol Clin (Engl Ed). 2021; 17(8): 461-70.

- Silva-Díaz M, Blanco FJ, Quevedo Vila V, Seoane-Mato D, Pérez-Ruiz F, Juan-Mas A, et al. Prevalence of symptomatic axial osteoarthritis phenotypes in Spain and associated socio-demographic, anthropometric, and lifestyle variables. Rheumatol Int. 2022; 42(6): 1085-96.

- Nüesch E, Dieppe P, Reichenbach S, Williams S, Iff S, Jüni P. All cause and disease specific mortality in patients with knee or hip osteoarthritis: population based cohort study. BMJ. 2011; 342: d1165.

- Mayoral Rojas V. Epidemiología, repercusión clínica y objetivos terapéuticos en la artrosis. Rev Esp Soc Dolor. 2021; 28 Suppl 1: 4-10.

- Yan H, Guo J, Zhou W, Dong C, Liu J. Health-related quality of life in osteoarthritis patients: a systematic review and meta-analysis. Psychol Health Med. 2021; 31: 1-6.

- Matcham F, Scott IC, Rayner L, Hotopf M, Kingsley GH, Norton S, et al. The impact of rheumatoid arthritis on quality-of-life assessed using the SF-36: a systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2014; 44: 123-30.

- Stoffer MA, Smolen JS, Woolf A, Ambrozic A, Berghea F, Boonen A, etal. Development of patient-centred standards of care for osteoarthritis in Europe: the eumusc.net-project. Ann Rheum Dis. 2015; 74: 1145-9.

- Bijlsma JW. Patient centred outcomes in osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2005; 64: 1-2.

- Batlle-Gualda E, Carmona L, Gavrila D, García Criado EI, Ruiz Miravalles R, Carbonell Abelló J; Grupo Artrocad. Implementación y características de la población del estudio ArtRoCad, una aproximación al consumo de recursos y repercusión socioeconómica de la artrosis de rodilla y cadera en atención primaria. Reumatol Clin. 2006; 2: 224-34.

- Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JW, Dieppe P, et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003; 62: 1145-55.

- Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, Abramson S, Altman RD, Arden N, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, part I: critical appraisal of existing treatment guidelines and systematic review of current research evidence. Osteoarthritis Cartilage. 2007; 15: 981-1000.

- McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC, Arden NK, Berenbaum F, Bierma-Zeinstra SM, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2014; 22: 363-88.

- Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, Abramson S, Altman RD, Arden N, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. Osteoarthritis Cartilage. 2008; 16: 137-62.

- Giménez Basallote S, Pulido Morillo FJ, Trigueros Carrero JA. Guía de Buena Práctica Clínica en Artrosis. 2ª ed. Disponible en: https: //www.cgcom.es/sites/default/files/guia_artrosis_edicion2.pdf (acceso 25 de marzo de 2022).

- Meiyappan KP, Cote MP, Bozic KJ, Halawi MJ. Adherence to the American Academy of Orthopaedic Surgeons Clinical Practice Guidelines for nonoperative management of knee osteoarthritis. J Arthroplasty. 2020; 35: 347-52.

- Moseng T, Dagfinrud H, Østerås N. Implementing international osteoarthritis guidelines in primary care: uptake and fidelity among health professionals and patients. Osteoarthritis Cartilage. 2019; 27: 1138-47.

- Gómez de la Cámara A, Hermosa Hernán JC, León Vázquez F, López Villalvilla A, Pérez Martín A, Tejedor Varillas A, et al. ¿Qué puedo hacer? Tengo artrosis. Barcelona: Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, 2009. Disponible en: https: //www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/06/Tengo_artrosis.pdf (acceso 25 de marzo de 2022).

- Arriaza R, Sancho C, Fernandez-Gutierrez B. La artrosis en España. Una encuesta a especialistas médicos a nivel nacional. Reumatol Clin. 2019; 15: e14-7.

- Egerton T, Diamond L, Buchbinder R, Bennell K, Slade SC. Barriers and enablers in primary care clinicians’ management of osteoarthritis: protocol for a systematic review and qualitative evidence synthesis. BMJ Open. 2016; 6: e011618.

- Peat G, McCarney R, Croft P. Knee pain and osteoarthritis in older adults: a review of community burden and current use of primary health care. Ann Rheum Dis. 2001; 60: 91-7.

- Davis GC, Hiemenz ML, White TL. Barriers to managing chronic pain of older adults with arthritis. J Nurs Scholarsh. 2002; 34: 121-6.

- Rosemann T, Wensing M, Joest K, Backenstrass M, Mahler C, Szecsenyi J. Problems and needs for improving primary care of osteoarthritis patients: the views of patients, general practitioners and practice nurses. BMC Musculoskelet Disord. 2006; 7: 48.

- Braun HJ, Gold GE. Diagnosis of osteoarthritis: imaging. Bone. 2012; 51: 278-88.

- Guermazi A, Roemer FW, Hayashi D. Imaging of osteoarthritis: update from a radiological perspective. Curr Opin Rheumatol. 2011; 23: 484-91.

- Keen HI, Wakefield RJ, Conaghan PG. A systematic review of ultrasonography in osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2009; 68: 611-9.

- Karcioglu O, Topacoglu H, Dikme O, Dikme O. A systematic review of the pain scales in adults: Which to use? Am J Emerg Med. 2018; 36: 707-14.

- Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. J Clin Nurs. 2005; 14: 798-804.

- Trelle S, Reichenbach S, Wandel S, Hildebrand P, Tschannen B, Villiger PM, et al. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network meta-analysis. BMJ. 2011; 342: c7086.

- Guglielmo D, Murphy LB, Theis KA, Helmick CG, Omura JD, Odom EL, et al. Physical activity assessment and recommendation for adults with arthritis by primary care providers-DocStyles, 2018. Am J Health Promot. 2021; 35: 559-70.

- López-Román FJ, Tornel-Miñarro FI, Delsors-Merida-Nicolich E, Fernández-López L, Martínez-Ros MT, et al. Feasibility of implementing a preventive physical exercise programme recommended by general practitioners in cardiovascular risk patients: A pre-post comparison study. Eur J Gen Pract. 2020; 26: 71-8.