Artículo Original

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 16 de marzo de 2020

Aceptado el 2 de abril de 2020

On-line el 15 de junio de 2020

Palabras clave:

Parada cardiorrespiratoria

Reanimación cardiopulmonar

Atención primaria

Conocimientos en reanimación cardiopulmonar

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

mfesan@hotmail.com

(M.F. Sánchez Flores).

Keywords:

Cardiorespiratory arrest

Cardiopulmonary resuscitation

Primary care

Knowledge in cardiopulmonary resuscitation

María Fe Sánchez Floresa,*, Ismael Calcerrada Alisesa, Mario Cañada Sáncheza, Tomás Maté Enríquezb, Teresa Cantalapiedra Gilc, Pilar Nieto Gonzáleza

aCentro de Salud Medina del Campo Urbano. bGerencia de Atención Primaria Valladolid Este. cCentro de Salud de Canterac. Valladolid.

Diseño seleccionado en 2018 por la Gerencia Regional de la Junta de Castilla y León y becado como proyecto de investigación en biomedicina, gestión sanitaria y atención sociosanitaria.

Resumen

Objetivo. La reanimación cardiopulmonar (RCP) eficaz en el ámbito extrahospitalario salva vidas y los sanitarios de atención primaria (AP) estamos implicados como primer agente de atención. En este estudio, nuestro objetivo fue evaluar el nivel de conocimiento actualizado en RCP de los profesionales sanitarios de AP del área de Valladolid este.

Método. A un total de 314.sanitarios (médicos y enfermeros) que desarrollan su labor asistencial en AP se les pasó un cuestionario de 18 preguntas con múltiples respuestas, siendo solo una de ellas correcta, acerca de todas las actuaciones a desarrollar ante una parada cardiorrespiratoria (PCR).

Resultados. De los 314 participantes, solo el 44,3% de los cuestionarios analizados superan el 50 % de respuestas correctas. Del porcentaje de “no superados”, 80,5% tiene una situación laboral estable y 76,9% son mayores de 55 años. El 55,57 % de los profesionales estudiados no habían recibido formación en el último año. Quienes habían recibido formación en RCP en los últimos seis meses tuvieron un mayor número de aciertos (49,6 % frente a 41,3 % en los que no habían recibido formación).

Conclusión. La formación en RCP para quienes ejercen en AP es esencial. Incrementar el conocimiento de los médicos y enfermeros de manera periódica conseguirá una mayor eficacia en el abordaje de una PCR.

© 2020 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Level of knowledge of cardiopulmonary resuscitation of the primary care health professionals of Valladolid Este and its associated determining factors

Abstract

Objective. Effective cardiopulmonary resuscitation (CPR) in the outpatient setting saves lives and we, the primary care (CP) health care workers, are involved as first care agents. Our objective in this study has been to evaluate the updated level of knowledge in CPR of the PC health care professionals of the Valladolid este area.

Method. A multiple choice 18-question questionnaire was administered to a total of 314 health care workers (physicians and nurses) working in PC, only one of the answers being correct, on all the actions to perform in the presence of cardiorespiratory arrest (CPR).

Results. Only 44.3 % of the 314 participants of the questionnaires analyzed surpassed more than 50% of the answers correctly. Of the percentage of “not surpassed,” the work status was stable in 80.5 % and 76.9 % were older than 55 years of age. A total of 55.57 % of the professionals studied had not received training in the last year. Those who had received training in CPR in the last six months obtained a higher number of correct answers, 49.6 % versus 41.3 % of correct answers versus those who had not received training.

Conclusion. Education in CPR for all those working in PC is essential. Periodically increasing the knowledge of the physicians and nurses would achieve greater efficacy in the approach to a PCR.

© 2020 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

Introducción y justificación

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es una de las principales causas de muerte en el mundo. Es una situación clínica que conlleva un riesgo vital para el paciente, por lo que se requiere de una asistencia rápida y eficaz, ya que se presenta como un suceso repentino e inesperado. El pronóstico de la PCR es directamente proporcional al entrenamiento del personal que atiende a la víctima, e inversamente proporcional al tiempo que transcurre entre la misma y el inicio de las maniobras de reanimación1-3.

Es en el medio extra hospitalario donde la PCR es más frecuente; se trata de un complejo problema de salud pública tanto por su incidencia como por su mortalidad. En España la incidencia de PCR extrahospitalaria es de 60 casos al año por cada 100.000 habitantes, y tan solo en un 25 % de ellas se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) inmediata.

De 15.000-25.000 personas fallecen sobre todo por causas de origen cardiaco1,2. Por ello, resulta fundamental que los profesionales sanitarios de atención primaria (AP) estén correctamente formados y reciban cursos de reciclaje periódicos con recomendaciones actualizadas para una RCP eficaz.

En el contexto de AP existen escasos estudios que evalúen el nivel de conocimiento de personal sanitario sobre las maniobras de RCP. Resulta importante saberlo para poder desarrollar y plantear estrategias de formación que garanticen la adquisición de las habilidades y destrezas que permitan ofrecer una atención de calidad en RCP.

Objetivos

Objetivo principal

Determinar el nivel de conocimientos sobre RCP de los profesionales sanitarios que desempeñan su actividad asistencial en AP y sus factores asociados.

Objetivos específicos

- Valorar el nivel de conocimientos de los profesionales sanitarios en la identificación oportuna de la PCR y la puesta en marcha de la cadena de supervivencia desde AP.

- Identificar el nivel de conocimientos en la aplicación de compresiones torácicas eficaces y en el abordaje de la vía aérea/ventilación eficaz.

- Identificar el nivel de conocimientos para la aplicación de la RCP en el niño-lactante.

- Identificar el nivel de conocimientos en la aplicación de la desfibrilación temprana.

- Identificar el nivel de conocimientos sobre los fármacos a utilizar en los pacientes en los que la desfibrilación no tenga éxito.

- Conocer las opiniones sobre preparación, grado de responsabilidad y capacidad de decisión para afrontar una RCP y sus necesidades sentidas en cuanto a la formación periódica en RCP.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal y multicéntrico, autorizado por el gerente de Atención Primaria del Área Este de Valladolid. La población estudiada se compuso de médicos de familia, de Área, pediatras y enfermeros que estaban trabajando durante el periodo de estudio y que dieron su consentimiento para participar en el mismo. Quedaron excluidos los médicos de familia, de Área, pediatría y enfermeros que estaban ausentes por vacaciones, baja laboral y quienes no dieron su consentimiento para participar en el estudio. Se han recogido datos de 314 profesionales.

Al inicio del proyecto se contactó con la población susceptible de ser estudiada durante las reuniones de equipo programadas semanalmente en cada centro de salud. Los integrantes del grupo de investigación se desplazaron hasta los centros de salud participantes en la fecha previamente acordada con los coordinadores de cada equipo. Para la captación de los profesionales de Área se aprovecharon los días de guardia y durante sus reuniones organizativas. Se expuso verbalmente, de manera breve, cuál era nuestro objetivo y se hizo entrega del documento de consentimiento y del instrumento-cuestionario que fue cumplimentado de manera individual en unos 20 minutos. Una vez finalizado el cuestionario, se procedió a su recogida y entrega al investigador principal para su análisis y custodia.

Para la recogida de datos se usó un cuestionario anónimo, previamente validado a través de reunión de expertos y pares, consistente en un apartado de datos socio-demográficos y un conjunto de 18 preguntas de opción múltiple con una única respuesta correcta, a través de las cuales se trataba de dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio; por último, un apartado para valorar la actitud de los profesionales ante la RCP aplicando una escala Likert (acuerdo /desacuerdo)4.

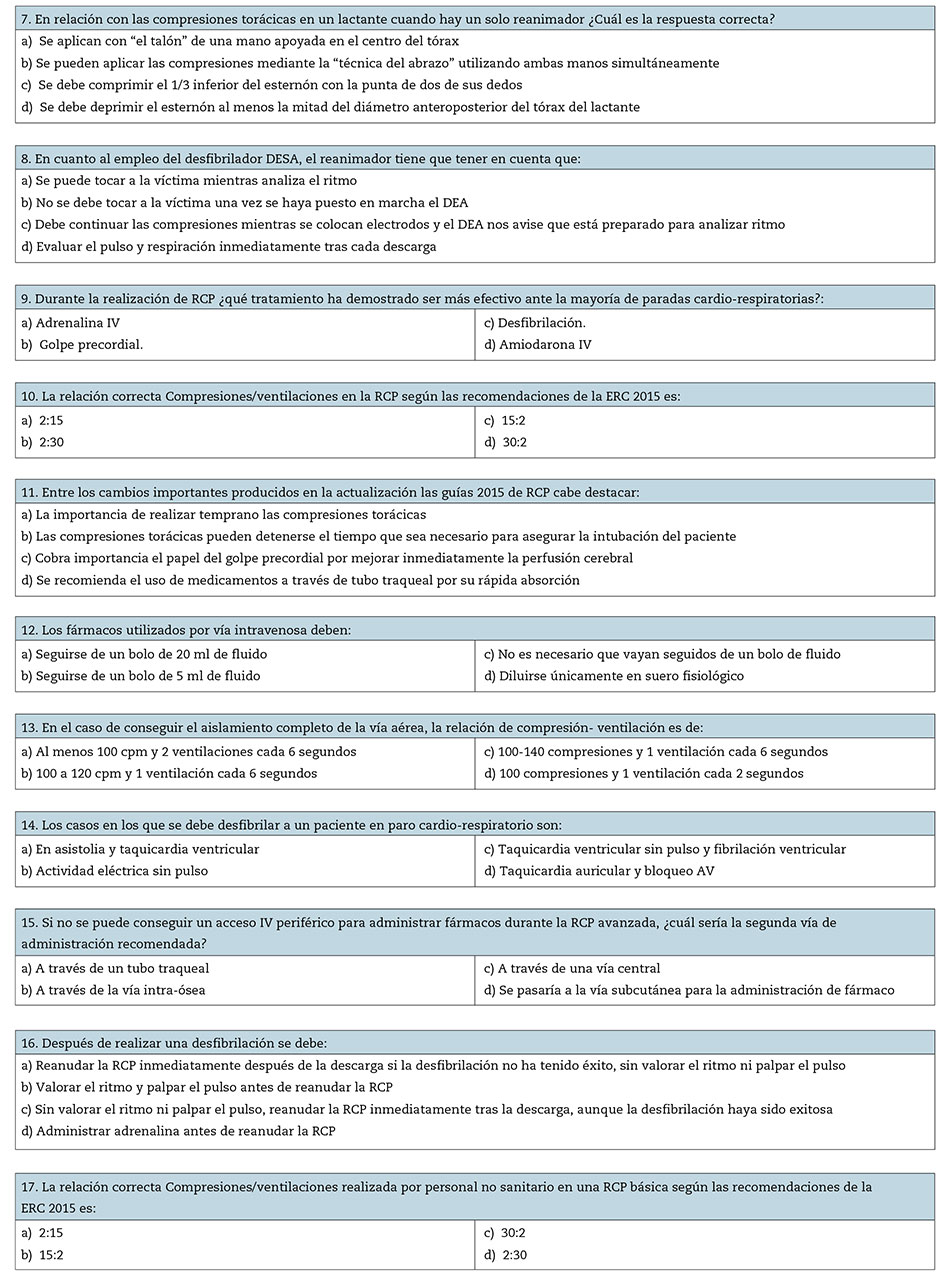

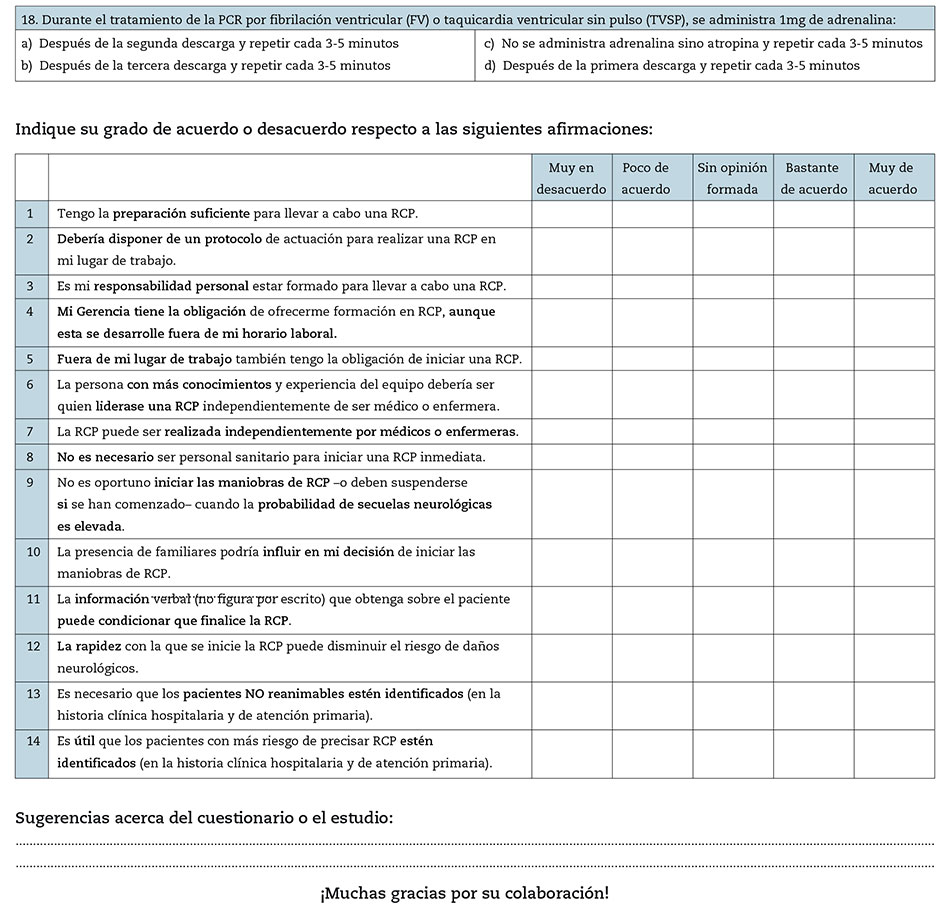

Las figuras 1, 2 y 3 muestran el cuestionario final tras el proceso de validación.

Tras la recogida de datos, estos se tabularon en un documento de Microsoft Excel mediante tablas matriciales; posteriormente se migraron para su análisis estadístico con el programa IBM SPSS Statistics 19. Se procesaron mediante el uso del software de Excel. Se asignó un valor numérico a las respuestas: a las correctas 1 punto y las incorrectas restaron 0,25 puntos. Se sumaron las puntuaciones totales y se obtuvo un valor que permitió, mediante la aplicación de una escala ordinal cualitativa, delimitar el valor final de la variable (conocimiento alto, medio y bajo).

Se estableció correspondencia entre los seis objetivos específicos del trabajo y las preguntas del cuestionario mediante su agrupación en bloques que dieran respuesta a cada uno de ellos. Los resultados se presentan en tablas y gráficos para facilitar su análisis e interpretación teniendo en cuenta el marco teórico actual y los resultados de otros estudios.

Figura 1 – Cuestionario tras el proceso de validación.

Figura 2 – Cuestionario tras el proceso de validación (continuación).

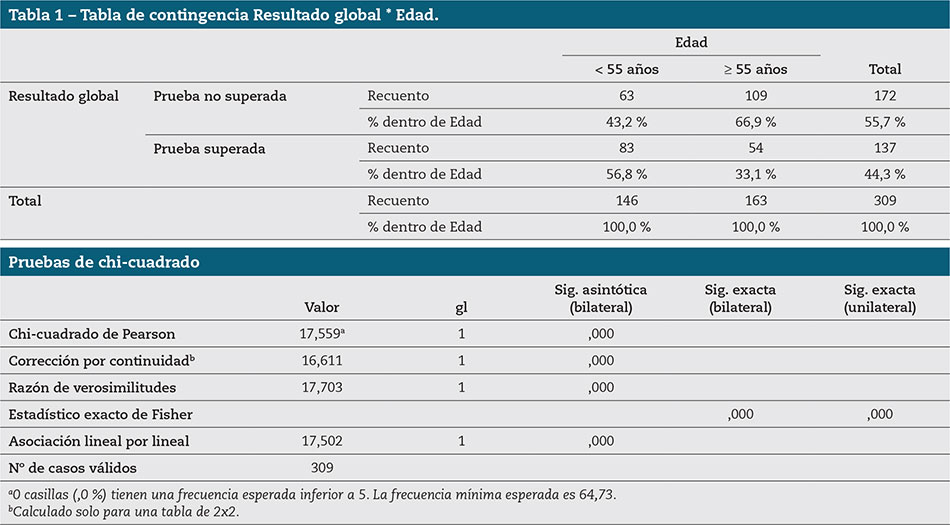

Figura 3 – Nivel socioeconómico.

Resultados

Tras valorar los resultados obtenidos en el estudio, el 44,3 % de los cuestionarios analizados superan el 50 % de respuestas correcta. Por categoría profesional, los facultativos tienen un mayor porcentaje de aciertos (52,6 %, frente a 45,9 % de los enfermeros).

El 55,57 % de los profesionales estudiados no había recibido formación en el último año; quienes habían recibido formación dentro de los 6 meses previos tuvieron un mayor número de aciertos (49,6 % frente a 41,3 %).

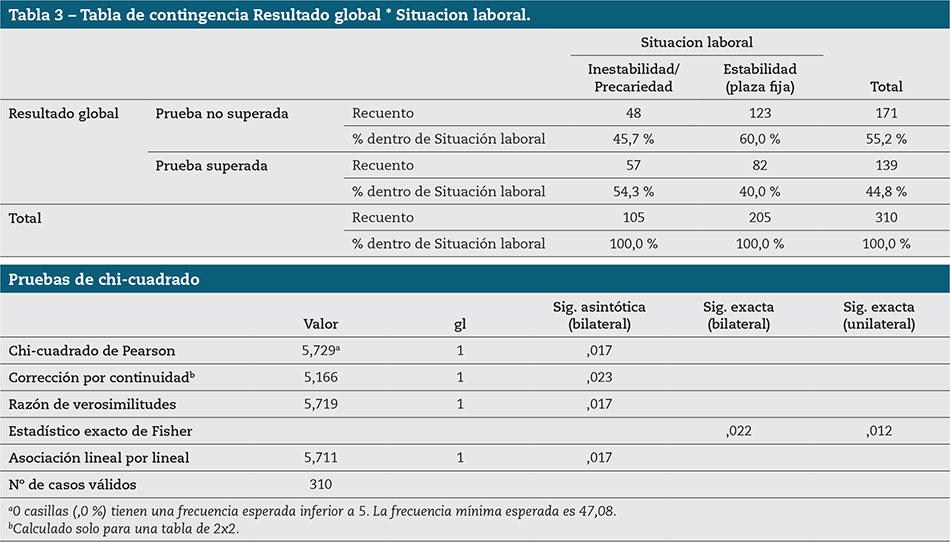

De los profesionales con cuestionario “no superado”, un 80,5 % tiene una situación laboral estable y un 76,9 % son mayores de 55 años (p< 0,05 en la prueba de Chi-cuadrado de Pearson).

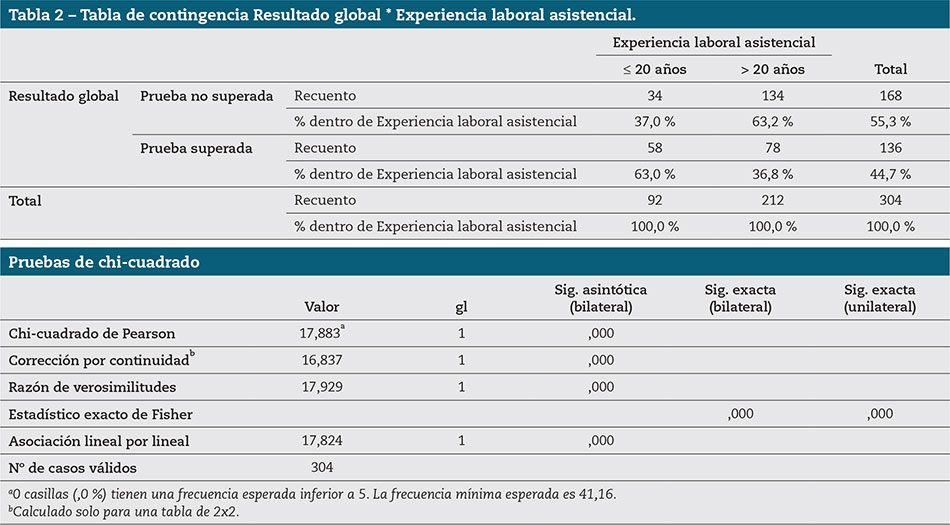

Además, la mayoría de ellos expresan que deberían existir cursos formativos que les capacitaran para un mejor desempeño ante esta situación, así como protocolos escritos de cómo se debe actuar en función de las circunstancias concretas que rodeen al paciente (Tablas 1, 2 y 3).

- Preguntas 1 y 3. El 75,1 % de las respuestas correctas corresponden a mujeres mientras que los hombres representan el 24,9 %. Si analizamos el ámbito laboral, un 43,7 % de las correctas corresponden a zonas rurales y un 56,3 % a urbanas. Hemos encontrado un mayor número de respuestas incorrectas entre los profesionales con más tiempo de ejercicio y trabajo estable; del mismo modo, quienes habían recibido formación menos tiempo atrás tenían mayor proporción de respuestas correctas. En este objetivo, los resultados fueron similares entre enfermería y medicina; no existieron diferencias estadísticamente significativas entre ellos (Chi-cuadrado y T- Pearson).

- Preguntas 2, 4, 6, 10, 11, 13 y 17. Igual que en el caso del primer objetivo, el número de respuestas correctas fue superior en los profesionales de sexo femenino (71,5 % frente a 28,5 %). No se observan diferencias estadísticamente significativas entre los ámbitos rural y urbano de los encuestados. Sin embargo, hay que destacar que se han encontrado mejores resultados en los cuestionarios de personal no estable y con menos tiempo en su desempeño laboral (85,9 % de errores en quienes acreditaban más de 20 años en su puesto de trabajo frente a 14,1 % en el resto); en este resultado sí existen diferencias estadísticamente significativas (p< 0,005 en la prueba de Chi-cuadrado).

- Preguntas 5 y 7. En este objetivo los resultados obtenidos tras el análisis de datos no muestran diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las tablas cruzadas teniendo en cuenta sexo, ámbito geográfico, experiencia laboral, tiempo transcurrido desde la última formación recibida… Sin embargo, se observa que 64,6 % de las respuestas son incorrectas.

- Pregunta 8, 14 y 16. Al analizar estas preguntas observamos mejores resultados en los cuestionarios que proceden de personal que lleva menos de 20 años trabajando (23,1 % de las respuestas erróneas frente a 76,9 % en el resto, p= 0,001 en las pruebas de Chi- Cuadrado).

- Preguntas 9, 12 y 15. También en este objetivo observamos diferencias estadísticamente significativas en relación con la experiencia laboral: resultados mejores en quienes llevan menos tiempo trabajando (p= 0,005 para la prueba exacta de Fisher). En el resto de datos obtenidos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

- Preguntas Liker 1-14. Al tratarse de responder acerca del grado de acuerdo o desacuerdo con los contenidos que se les sugerían, cabe destacar un alto grado de acuerdo en que debemos recibir formación periódica obligatoria, porque la mayoría de los encuestados no se siente lo suficientemente preparado. Tanto los enfermeros como los facultativos pueden dirigir las maniobras de RCP siempre que estén adecuadamente preparados. Se debe dotar a los centros de AP de la infraestructura adecuada con protocolos de actuación al alcance de todos los comprometidos en este tipo de actuaciones.

Conclusiones

En nuestro trabajo hemos podido conocer que el nivel de conocimiento actualizado real en el abordaje de la RCP es insuficiente. El problema de la falta de conocimientos en estas técnicas en personal sanitario no es algo nuevo, ya en la década de los noventa del siglo pasado Uribe y sus colegas evidenciaron una grave falta de conocimientos de este tipo entre personal sanitario de base y personal médico en formación. El estudio evaluó los conocimientos teóricos de 41 médicos y 30 médicos internos usando una prueba de elección múltiple, que solo fue superada por 39 % de los médicos y por 10 % de los internos5. Estos resultados se asemejan a los encontrados en nuestro estudio, a pesar del tiempo transcurrido y al contrario de lo reportado en otros trabajos, como el de Rodríguez y sus colaboradores6.

En el nuestro llama la atención que los peores resultados se han obtenido en los cuestionarios realizados por personal sanitario que lleva mucho tiempo trabajando. Esto nos lleva a pensar que quienes tienen más experiencia se relajan y dejan de formarse motu proprio, porque confían en que van a saber reaccionar de manera adecuada. El entrenamiento en soporte vital básico o avanzado proporciona conocimientos y técnicas que pueden contribuir a salvar vidas y mejorar la evolución de los pacientes, pero las habilidades técnicas adquiridas durante estos programas de entrenamiento se deterioran con rapidez si no se usan con frecuencia. Existen diversos estudios en que se evalúan los conocimientos del personal sanitario, como el de Sánchez García y cols.7, en el que se afirma que cuanto mayor es frecuencia de realización de cursos mejor es el nivel de conocimientos. Otros estudios indican que un reciclaje de la formación frecuente y de corta duración evita dicho deterioro, lo que mejora su capacidad de adquisición y retención, como el de Rafael Cots y cols. y el de Cernuda Martínez JA y cols., en los que se indica que existe una relación directa entre el tiempo transcurrido desde la formación recibida y el grado de conocimiento8-10.

Con nuestro trabajo se pone de manifiesto el alto grado de acuerdo en la necesidad de recibir formación periódica para que los profesionales se sientan suficientemente preparados, dotar a los centros sanitarios de desfibriladores automáticos, así como la mejora de los algoritmos de tratamiento de los pacientes con parada cardiaca10-12.

En lo referente a las implicaciones prácticas del uso de nuestro cuestionario como método de recogida de datos, puede utilizarse como técnica de cribado para determinar si un servicio o centro es susceptible de intervención formativa porque sus conocimientos y o actitudes no sean los deseados. Al mismo tiempo, puede servir de método de evaluación de las acciones formativas ya existentes y de comparación de las distintas estrategias formativas y de reciclaje de cada centro o comunidad, y brindar así la oportunidad de compartir nuestra experiencia con otros ámbitos asistenciales de nuestro país4.

Como conclusión, es importante realizar capacitaciones periódicas tanto teóricas como procedimentales sobre RCP con la certificación correspondiente en el periodo establecido por la AHH o por el Consejo Europeo de Reanimación al personal sanitario que trabaje en cualquier ámbito asistencial, así como fortalecer la investigación mediante estudios comparativos entre conocimientos y habilidades prácticas de RCP en AP.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Recomendaciones para la Resucitación 2015 del Consejo Europeo de Resucitación (ERC). Sección 1: Resumen Ejecutivo .Traducción oficial autorizada al español del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar (CERCP).

- López Messa JB, Alonso Fernández J, Andrés de Llano J, Garmendia Leiza J, Ardura Fernández J, De Castro Rodríguez F. Características generales de la parada cardiaca extrahospitalaria registrada por un servicio de emergencias médicas. Emergencias. 2012; 24: 28-34.

- Rosell Ortiz F, López Messa JB, Mellado Vergel FJ. Registro Español de parada cardiaca extrahospitalaria. Revista Electrónica de Medicina Intensiva. 2012: A150.

- Villalobos F, Del Pozo A, Rey-Reñones C, Granado-Font E, Sabaté-Lissner D, Poblet-Calaf C, et al. Lay people training in CPR and in the use of an automated external defibrillator, and its social impact: A community health study. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16: E2870.

- Tíscar González V, Landaluze Okeranza G, Rodríguez Molinuevo A, Valtierra Aragón MT, Larrea Arechabaleta I. Cuestionario sobre conocimientos y actitud de enfermería ante la parada cardiorrespiratoria. Creación y grupo piloto original. Nure Inv. 2015; 12: 282133867.

- Uribe M, Bianchi V, Carvajal C, Kauffman R. Assessment of knowledge of cardiopulmonary resuscitation. Rev Med Chile. 1992; 120: 1231-4.

- Rodríguez-Ledesma MA, Rueda-Montero JC, Aprendizaje de la Guía de Reanimación Cardiopulmonar; Influencia del grado académico y la experiencia laboral en Urgencias. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2008; 46: 3-10.

- Sánchez García AB, Fernández Alemán JL, Alonso Pérez N, Hernández Hernández I, Navarro Valverde R, Rosillo Castro D. Valoración del nivel de conocimientos y su adecuación en materia de reanimación cardiopulmonar en el personal sanitario de los servicios de urgencias hospitalarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.Rev Enf. 2015. Nº39.

- Rafael Cots M, Franco Freirut M, González López C. Evaluación del nivel de conocimientos del personal de enfermería de un servicio de urgencias y de atención primaria en el área metropolitana de Barcelona. 2015.

- Cernuda Martínez JA, Castro Delgado R, Ferrero Fernández E, Arcos González P. Self-perception of theoretical knowledge and practical skills by Primary Health Care physicians in life-threatening emergencies. Prehosp Disaster Med. 2018; 33: 508-18.

- Cernuda Martínez JA, Castro Delgado R, Arcos González P. Self-perceived limitations and difficulties by Primary Health Care Physicians to assist emergencies. Medicine (Baltimore). 2018; 97: e13819.

- Einav S, Wacht O, Kaufman N, Alkalay E. Cardiopulmonary arrest in primary care clinics: more holes than cheese: a survey of the knowledge and attitudes of primary care physicians regarding resuscitation. Isr J Health Policy Res. 2017; 6: 22.