Artículo Original

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 24 de octubre de 2023

Aceptado el 11 de diciembre de 2023

On-line el 26 de enero de 2024

Palabras clave:

Trastorno de ansiedad

COVID-19

Síndrome post COVID-19

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

dracarlach@gmail.com

(C.J. Castillo Hernández).

Keywords:

Anxiety disorders

COVID-19

Post-acute COVID-19 syndrome

Carla Josefina Castillo Hernándeza,*, Isaac López-Pérezb, Marco Vinicio Moreno Contrerasb, Xóchilt Ramos Ramosc, Omar Vital Hernándezb, Claudia del Rocío Gama Martínezb

aUniversidad de Guanajuato. División Ciencias de la Salud. Campus León/Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2. Instituto Mexicano del Seguro Social. Irapuato Guanajuato, México. bHospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2, Irapuato, Guanajuato, México. cInstituto Mexicano del Seguro Social. León, Guanajuato, México.

Resumen

Objetivo. Evaluar la asociación entre el trastorno de ansiedad generalizada y su intensidad respecto a la temporalidad del diagnóstico de COVID-19 en un hospital de segundo nivel.

Metodología. Este es un estudio cuantitativo, analítico, observacional, de corte trasversal. Se aplicó la escala de ansiedad de Hamilton y los criterios DSM V para trastorno de ansiedad generalizada (TAG) a 225 pacientes mayores de edad (18 años) con resultado positivo de COVID-19 en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 de Irapuato, Guanajuato, México, entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de marzo de 2021. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Se excluyeron pacientes con enfermedades psiquiátricas preestablecidas y con tratamiento farmacológico causante de ansiedad. El proyecto respeta la Declaración de Helsinki y sus enmiendas y fue aprobado por el Comité de Local de Ética e Investigación (R-2021-1003-023). Se utilizó Chi-cuadrado (χ2) para analizar la asociación entre las variables principales mediante el programa Stata, versión 14.1; el resto se expresaron con estadística descriptiva.

Resultados. El 66,7 % (n= 150) eran mujeres y el 33,3 % hombres (n= 75), con edades de 18 a 65 años; estado civil casado en 48,44 % (n= 108); licenciatura universitaria el 36,44 % (n= 82). La prevalencia de TAG fue de 56,44 % (n= 127); 50,3 % (n= 64/127) tenían intensidad de moderada a grave. La asociación de diagnóstico de COVID-19 y TAG por χ2 tuvo un valor de p< 0,025. Se registraron dos elevaciones en casuística de TAG: el primero de 30,7 % (n= 39/127) en el trimestre inmediato al diagnóstico de COVID-19; el segundo de 36,2 % (n= 47/127) al cabo de un año.

Conclusiones. Se produjo asociación estadísticamente significativa para en el desarrollo de TAG en pacientes con COVID-19 durante los primeros tres meses posteriores al diagnóstico y al cabo de un año del mismo. Es necesario realizar estrategias de cribado de salud mental durante el primer año tras el diagnóstico, así como descartar la existencia de TAG como parte del síndrome post COVID-19.

© 2023 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Post-COVID-19 anxiety disorder

Abstract

Objective. To evaluate the association between generalized anxiety disorder and its intensity with the timing of the COVID-19 diagnosis in a second-level hospital.

Methodology. Study quantitative, analytical, observational, cross-sectional, the Hamilton anxiety scale and the DSM V criteria for generalized anxiety disorder (GAD) were applied to 225 patients of legal age (18 years) with a positive COVID-19 result in the General Zone Hospital with Family Medicine No. 2 of Irapuato, Guanajuato, Mexico, data collecting from 03/01/2020 to 03/01/2021, non-probabilistic sampling, patients with pre-established psychiatric diseases and with pharmacological treatment causing anxiety were excluded; project in accordance with the declaration of Helsinki and its amendments, approved by the Local Ethics and Research Committee (R-2021-1003-023), Chi-square (χ2) was used to analyze the association between the main variables using the Stata program , version 14.1, rest expressed with descriptive statistics.

Results. 66.7% (n= 150) women and 33.3% men (n= 75), aged 18 to 65 years, married marital status in 48.44% (n= 108), professional degree 36.44% (n= 82). Prevalence of 56.44% (n= 127) for GAD; 50.3% (n= 64/127) with moderate to severe intensity, association of COVID-19 diagnosis and GAD by χ2 with p value < 0.025. Two increases in GAD cases, the first of 30.7% (n= 39/127) in the quarter immediately after the diagnosis of COVID-19 and the second of 36.2% (n= 47/127) at one year.

Conclusion. Statistically significant association for the development of GAD in patients with COVID-19 during the first three months after diagnosis and one year after; It is necessary to carry out mental health screening strategies in the first year after diagnosis, as well as look for GAD as part of the post COVID-19 syndrome.

© 2023 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

Introducción

En diciembre de 2019 se identificaron varios casos de neumonía viral atípica causados por un beta-coronavirus en Wuhan, Hubei, China1,2. La alta capacidad de contagio y la transmisión aérea del virus llevaron a un rápido aumento de casos de COVID-19; la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el estado de pandemia el 11 de marzo del 20203.

El primer caso de coronavirus fue reportado en diciembre del 2019. El número de pacientes aumentó rápidamente: hasta que el 13 de abril de 2021, fueron notificados 136.115.434 casos confirmados y 2.936.916 defunciones en todo el mundo4.

La pandemia de COVID-19 generó un impacto psicológico negativo en la población: aumentaron significativamente los casos de estrés emocional, ansiedad, depresión y pensamientos negativos, además de síndrome de estrés postraumático, lo que provocó el aumento de las tasas globales de suicidio5-9.

La OMS define el síndrome post COVID-19 como un síndrome que afecta a personas con antecedentes de infección por SARS-CoV-2 probable o confirmada, usualmente 3 meses después del comienzo de los síntomas de COVID-19, que dura al menos dos meses y no puede ser explicado por un diagnóstico alternativo10,11.

El 10-65 % de los supervivientes de COVID-19 con síntomas leves a moderados desarrollan síndrome post COVID-19. Los afectados por este sindrome presentan alteraciones físicas, cognitivas y emocionales como fatiga, dificultad para respirar, ansiedad, depresión, problemas de atención y cognición, y trastornos del sueño, que generalmente afectan el desarrollo de las actividades cotidianas del individuo. Los síntomas pueden empezar después de la recuperación inicial del cuadro agudo o ser persistentes, con fluctuaciones entre mejoría y recaídas9,10,12,13.

Se han planteado varias hipótesis sobre la causa de los trastornos mentales asociados al síndrome post COVID-19, incluyendo procesos neuronales inflamatorios y relacionados con citoquinas, junto con factores predisponentes, como el impacto psicológico de la pandemia, el aislamiento social y el miedo a la muerte14,15. Los pacientes que padecieron COVID-19 tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades mentales, consecuencia de los cambios drásticos del estilo de vida durante la pandemia y de la incertidumbre asociada al diagnóstico de COVID-19 y a su mal pronóstico a corto plazo16.

Algunas investigaciones también muestran que los trastornos psiquiátricos son comunes en los 14 a 90 días posteriores a la infección por SARS-CoV-2: la ansiedad17,18, la depresión y los trastornos del sueño son los más frecuentes19. Se ha observado que los síntomas psiquiátricos persisten incluso hasta 6 meses después de la aparición de los síntomas y con mayor frecuencia en el sexo femenino11.

En el individuo que la padece, la ansiedad ocasiona dificultades para el desarrollo de su vida diaria en las áreas social, familiar y laboral. El diagnóstico tardío de esta patología debido al cambio gradual en el comportamiento y al posterior fenómeno de habituación en su entorno la convierte en una enfermedad especialmente susceptible de cronificarse y, por consiguiente, de difícil abordaje.

La investigación sobre este nuevo coronavirus se ha centrado en su biología, génesis, sintomatología y tratamiento, y se ha dejado de lado el estudio de los efectos negativos en la salud mental a largo plazo20. El propósito de este trabajo es evaluar la asociación entre el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y su intensidad en relación con el momento del diagnóstico de COVID-19 en un hospital de segundo nivel.

Material y métodos

Este es un estudio con enfoque cuantitativo, analítico, observacional, de corte trasversal. Se aplicaron los criterios DSM-V para el diagnóstico de TAG y la escala de ansiedad de Hamilton para determinar su intensidad a 225 pacientes mayores de edad (18 años) con resultado de COVID-19 positivo por PCR o inmunoglobulinas. El tamaño de la muestra fue calculado por medio de una fórmula que estima una proporción en poblaciones finitas, a partir de los 3.379 derechohabientes atendidos en el módulo de atención a infecciones de la vía respiratoria del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No 2 de Irapuato, Guanajuato, México, entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de marzo de 2023. El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia.

Durante la fase de reclutamiento se realizó una llamada telefónica a los potenciales participantes, mediante la cual se les invitaba a incorporarse al estudio. Se les explicó el propósito del mismo y se corroboraron los criterios de inclusión. Quienes aceptaron fueron citados en la unidad hospitalaria para la firma de la carta de consentimiento informado y posterior aplicación del instrumento de recogida de datos, conformado por las herramientas antes mencionadas, así como por un apartado de datos sociodemográficos: sexo, edad, ocupación, estado civil, escolaridad y tipo de vivienda.

Se excluyeron a los pacientes con enfermedades psiquiátricas conocidas y con tratamiento farmacológico o enfermedades causantes de ansiedad o síntomas asociados a la misma (efedrina, pseudoefedrina, salbutamol, teofilina, aminofilina, hormonas tiroideas, esteroides, cocaína, marihuana, anfetaminas, antidepresivos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, hipertiroidismo, hipotiroidismo, feocromocitoma y epilepsia).

El Proyecto de Investigación respeta lo dispuesto en la Declaración de Helsinki y sus enmiendas, y fue aprobado por el Comité de Local de Ética e Investigación (R-2021-1003-023).

Se utilizó Chi-cuadrada (χ2) para analizar la asociación entre las variables principales, con una significación estadística de p< 0,05. El resto se expresó con estadística descriptiva, a través de medidas de tendencia central para las variables cuantitativas, y frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. Los datos fueron procesados mediante el programa Stata, versión 14.1.

Resultados

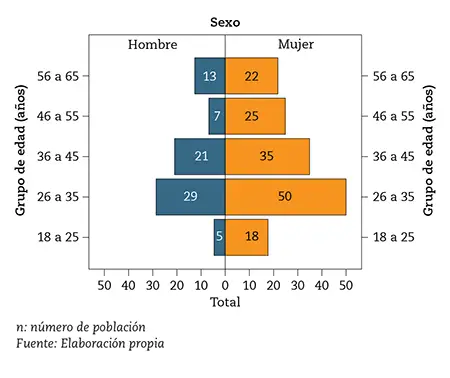

La muestra la formaron 66,7 % (n= 150/225) mujeres y 33,3 % hombres (n= 75/225), con edades de 18 a 65 años. La distribución por grupo etario se encuentra descrita en la figura 1; sus características sociodemográficas, en la tabla 1.

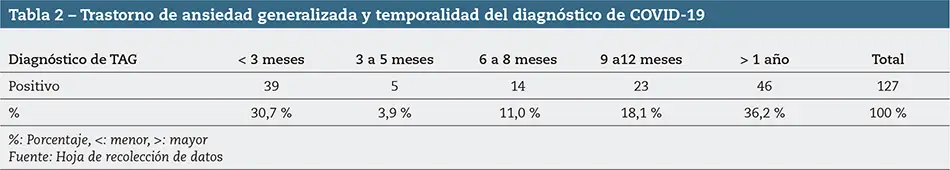

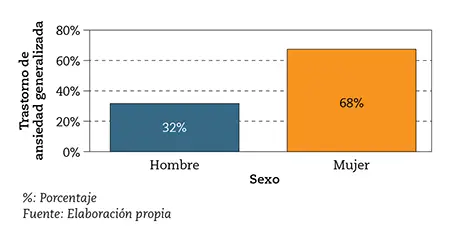

La prevalencia de TAG fue del 56,44 % (n= 127). La asociación entre diagnóstico de COVID-19 y TAG mediante χ2 alcanzó un valor de p< 0,025. El retardo en la aparición de TAG respecto del diagnóstico de COVID-19 se describe en la tabla 2, mientras que el grado intensidad del TAG se muestra en la figura 2. La distribución de casos de TAG por sexo se encuentra en la figura 3

Figura 1 – Distribución por grupo etario.

Figura 2 – Intensidad del trastorno de ansiedad generalizada.

Figura 2 – Distribución de casos de trastono de ansiedad generalizada por sexo.

Comentarios

La prevalencia de TAG en pacientes post COVID-19 en nuestra investigación es de 56,44 %, cifra concordante con el 53,3 % reportado por Lozano-Vargas21. Esta similitud se explica por la temporalidad en la que se realizaron ambas investigaciones, la cual corresponde al punto más álgido de la pandemia para ambos países22.

La elevación en la casuística de TAG en los primeros tres meses y un año después del diagnóstico de COVID-19 concuerda con lo reportado por Bendau y Bouza. El primero describe que en la fase inicial de la pandemia son esperados los trastornos mentales asociados al estrés y ansiedad, ya que se pone a prueba la adaptabilidad y resiliencia del ser humano. El segundo refiere que durante el síndrome post COVID-19 hasta el 47 % de los afectados desarrolla trastornos mentales; entre los más comunes se encuentra el TAG. Su causa puede estar relacionada con el neurotropismo del coronavirus, con las complicaciones de esta enfermedad y con la situación traumática vivida12,23.

De acuerdo con nuestros resultados, la intensidad más frecuente es moderada a grave en un 50,3 % de los casos, lo que concuerda con el 50,3 % descrito por Lozano-Vargas, quien estudió las manifestaciones psicológicas en pacientes con COVID-1921. La intensidad del cuadro se relaciona con el aislamiento así como con los cambios drásticos del estilo de vida durante la pandemia; también con la incertidumbre asociada al diagnóstico de COVID-19 y su mal pronóstico a corto plazo16. A ello se añade que los pacientes con antecedentes de enfermedades mentales pueden presentar un cuadro con mayor grado de intensidad24.

Se vieron afectados el 36,2 % de los pacientes de 26-35 años de edad; este grupo etario fue el que presentó mayor número de casos. Es un dato similar a la media de edad de 36 años descrita por Torales, en cuyo estudio el grupo etario de adultos jóvenes fue el más afectado25. La alta prevalencia en este grupo de edad puede deberse a la mayor probabilidad de exposición a la COVID-19, derivada de las características del ciclo de vida en el que se encuentran: en su etapa laboral aumentan los periodos de exposición a sitios concurridos y a la interacción con pares23.

El 68 % de personas afectadas por el TAG en esta investigación son mujeres. El predominio en este grupo poblacional coincide con el 81,3 % reportado por Ozamiz22. Las mujeres tienen una probabilidad dos o tres veces mayor que el hombre de desarrollar TAG debido a fluctuaciones hormonales, inmunitarias y a la sensibilidad del receptor beta-adrenérgico23,26. De acuerdo con el Informe Salud y Género 2022 de España, las mujeres presentan un aumento en la producción de anticuerpos en las primeras fases de la COVID-19; esta característica se asocia a la aparición de síndrome post COVID-1927.

Conclusiones

Se encontró una asociación estadísticamente significativa para el desarrollo de TAG en pacientes con COVID-19 en los tres meses posteriores al diagnóstico de la enfermedad y al cabo de un año del mismo.

Es necesario realizar estrategias de cribado de salud mental durante el primer año tras el diagnóstico, así como buscar TAG como parte del síndrome post COVID-19. Para este propósito los cuestionarios autoaplicables son herramientas idóneas.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) – 9 de febrero de 2021 – OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 25 de agosto de 2023]. Disponible en: https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-update-coronavirus-disease-COVID-19-9-february-2021

- Torre SM, Geisselmann IA, Molinero IG, Gómez RGG, Girón RM. Amplitud diagnóstica de neumonía por COVID-19 en tiempo de pandemia desde atención primaria. FMC. 2020; 27(10): 543-6.

- Vargas-Lara AK, Schreiber-Vellnagel V, Ochoa-Hein E, López-Ávila A. SARS-CoV-2: una revisión bibliográfica de los temas más relevantes y evolución del conocimiento médico sobre la enfermedad. En: NCT Neumología y Cirugía de Tórax [Internet]. 2020 [citado 25 de agosto de 2023]. p. 185-96. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=96655

- Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus (COVID-19) – 27 de septiembre de 2021 – OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 20 de septiembre de 2023]. Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-enfermedad-por-coronavirus-COVID-19-27-septiembre-2021

- Huarcaya-Victoria J. Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2020; 37: 327-34.

- Chan AOM, Huak CY. Psychological impact of the 2003 severe acute respiratory syndrome outbreak on health care workers in a medium size regional general hospital in Singapore. Occup Med Oxf Engl. 2004; 54(3): 190-6.

- Chen WK, Cheng YC, Chung YT, Lin CC. The impact of the SARS outbreak on an urban emergency department in Taiwan. Med Care. 2005; 43(2): 168-72.

- Khalid I, Khalid TJ, Qabajah MR, Barnard AG, Qushmaq IA. Healthcare Workers Emotions, Perceived Stressors and Coping Strategies During a MERS-CoV Outbreak. Clin Med Res. 2016; 14(1): 7-14.

- Espinosa Brito AD. A propósito de la definición clínica oficial de la enfermedad pos-COVID-19 por la OMS. MediSur. 2022; 20(1): 10-7.

- A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 6 October 2021 [Internet]. [citado 21 de septiembre de 2023]. Disponible en: https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-2019-nCoV-Post_COVID-19_condition-Clinical_case_definition-2021.1

- d’Ettorre G, Gentilini Cacciola E, Santinelli L, De Girolamo G, Spagnolello O, Russo A, et al. Covid-19 sequelae in working age patients: A systematic review. J Med Virol. 2022; 94(3): 858-68.

- Bouza E, Cantón Moreno R, De Lucas Ramos P, García-Botella A, García-Lledó A, Gómez-Pavón J, et al. Post-COVID syndrome: A reflection and opinion paper. Rev Esp Quimioter. 2021; 34(4): 269-79.

- Moreno-Pérez O, Merino E, Leon-Ramirez JM, Andres M, Ramos JM, Arenas-Jiménez J, et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Incidence and risk factors: A Mediterranean cohort study. J Infect. 2021; 82(3): 378-83.

- Wohleb ES, Franklin T, Iwata M, Duman RS. Integrating neuroimmune systems in the neurobiology of depression. Nat Rev Neurosci. 2016; 17(8): 497-511.

- Torales J, O’Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. Int J Soc Psychiatry. 2020; 66(4): 317-20.

- Zamarripa J, Delgado-Herrada M, Morquecho-Sánchez R, Baños R, De La Cruz-Ortega M, Duarte-Félix H. Adaptability to social distancing due to COVID-19 and its moderating effect on stress by gender. Salud Ment. 2020; 43(6): 273-8.

- Torres A, Córdova C, Santillana H, García D, González L, Guía de práctica clínica Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de ansiedad en el adulto, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 2010. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/profesionales/guiasclinicas/Pages/guias.aspx.

- Taquet M, Luciano S, Geddes JR, Harrison PJ. Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA. Lancet Psychiatry. 2021; 8(2): 130-40.

- Rogers JP, Chesney E, Oliver D, Pollak TA, McGuire P, Fusar-Poli P, et al. Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry. 2020; 7(7): 611-27.

- Huarcaya-Victoria J. Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2020; 37(2): 327-34.

- Lozano-Vargas A. Impacto de la epidemia del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental del personal de salud y en la población general de China. Rev Neuro-Psiquiatr. 2020; 83(1): 51-6.

- Ozamiz-Etxebarria N, Dosil-Santamaria M, Picaza-Gorrochategui M, Idoiaga-Mondragon N. Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España. Cad Saúde Pública. 2020; 36: e00054020.

- Bendau A, Petzold MB, Wyka S, Pyrkosch L, Plag J, Ströhle A. Ängste in Zeiten von COVID-19 und anderen Gesundheitskrisen. Nervenarzt. 2021; 92(5): 417-25.

- González-Sanguino C, Ausín B, Castellanos MÁ, Saiz J, López-Gómez A, Ugidos C, et al. Mental health consequences during the initial stage of the 2020 Coronavirus pandemic (COVID-19) in Spain. Brain Behav Immun. 2020; 87: 172-6.

- Torales J, Insaurralde A, Ríos-González C, O’Higgins M, Navarro R, Ayala-Servín N, et al. Anxiety in pandemic: epidemiological characteristics of anxiety disorders seen through telepsychiatry in a university hospital. Rev Nac Itauguá. 2021; 13(2): 18-28.

- Arenas MC, Puigcerver A. Diferencias entre hombres y mujeres en los trastornos de ansiedad: una aproximación psicobiológica. Escr Psicol Internet. 2009; 3(1): 20-9.

- INFORME_SALUD_Y_GENERO_2022.15.09.2022.web.pdf [Internet]. [citado 8 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/InformeSaludyGenero2022/INFORME_SALUD_Y_GENERO_2022.15.09.2022.web.pdf#page=62