Artículo Original

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 30 de agosto de 2021

Aceptado el 10 de octubre de 2023

On-line el 1 de diciembre de 2023

Palabras clave:

COVID-19

Valor predictivo

Sensibilidad

Especificidad

Diagnóstico

Pruebas diagnósticas

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

mcdiego.tgn.ics@gencat.cat

(C. de Diego Cabanes).

Keywords:

COVID-19

Predictive value

Sensitivity

Specificity

Diagnosis

Diagnostic tests

Cinta de Diego Cabanesa,*, M. José Forcadell Perisb, María Carmen Luna Muñozc, Alba Gómez Gonzálezd, Álvaro Francisco Madrigal Gutiérreze, María Isabel Blanco Rodrígueza

aCentro de Atención Primaria Salou. Tarragona. bCentro de Atención Primaria Reus 4. Tarragona. cServicio de Emergencias Médicas. MAUH Hospital Clínico. Barcelona. dCentro de Atención Primaria Valls Doctor Sarró. Tarragona. eCentro de Atención Primaria Torreforta. Tarragona.

Resumen

Objetivos. Estudiar la posible validez predictiva diagnóstica de los síntomas de presentación de COVID-19, así como la sensibilidad (S), especificidad (E) y valor predictivo positivo y negativo (VPP, VPN) de estos, individualmente y en asociación.

Material y métodos. Estudio observacional transversal en el que se incluyeron 512 personas de al menos 50 años de edad del Área de Tarragona, con sintomatología compatible con padecer COVID-19, durante la primera ola pandémica (entre el 1 de marzo de 2021 y el 30 de junio de 2021). De ellos, 282 tenían PCR o test de antígeno rápido (TAR) positivo. Se calcularon las frecuencias absolutas y los porcentajes para variables cualitativas, y la media con desviación estándar (DE) para variables cuantitativas; intervalos de confianza (IC) al 95 %. Para comparar la frecuencia de los síntomas entre pacientes con COVID-19 confirmado/negativo, se realizó la prueba de Chi-cuadrado. Se calculó la S, E, VPP, VPN, y cociente de probabilidad para cada uno de los síntomas estudiados, así como para diferentes combinaciones de estos.

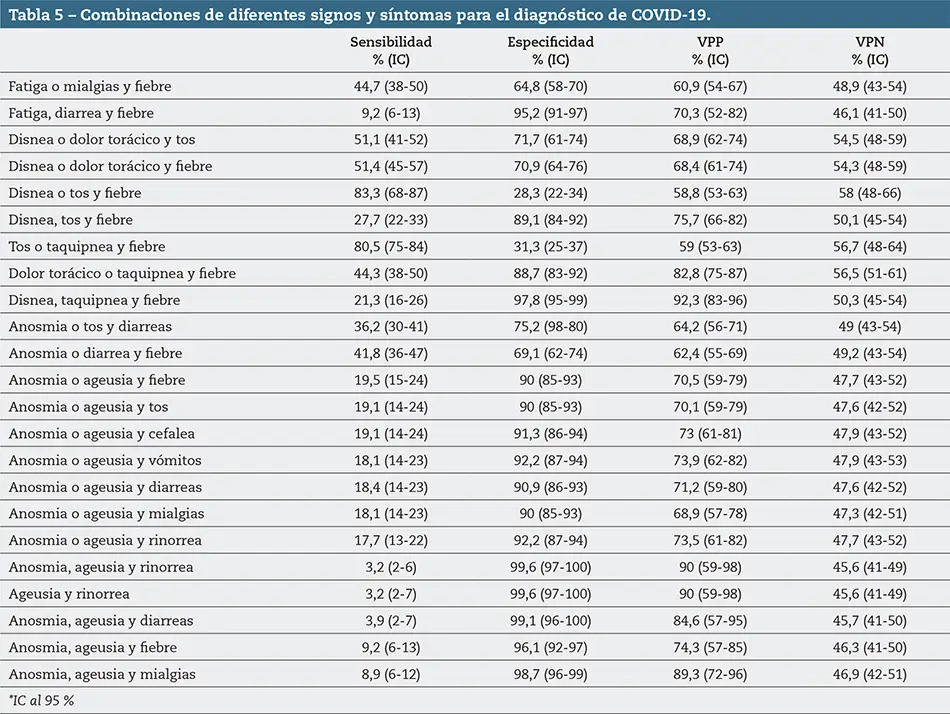

Resultados. De los 512 pacientes incluidos con sintomatología compatible con padecer COVID-19, se confirmó el diagnóstico en 282 (55,1 %). Considerando la totalidad de pacientes sospechosos (n= 512), los síntomas más frecuentes fueron tos, fiebre y disnea. Los más específicos entre los pacientes positivos fueron letargia (100 %), taquipnea (96,9 %), anosmia (92,1 %) e hiporexia (91,4 %). La asociación con mayor S diagnóstica y VPP fue disnea o tos asociada a fiebre; la más específica y con mayor VPN fue anosmia, ageusia y rinorrea.

Conclusiones. La asociación de síntomas en un mismo paciente puede proporcionarnos una alta sospecha clínica diagnóstica de COVID-19 en ausencia de pruebas complementarias.

© 2023 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Predictive validity of the signs and symptoms of COVID-19

Abstract

Aims. To study the possible diagnostic predictive validity of the presenting symptoms of COVID-19, as well as the sensitivity (S), specificity (E) and positive and negative predictive value (PPV; NPV) of these, individually and in association.

Material and methods. Cross-sectional observational study in which 512 people ≥ 50 years in the region of Tarragona with compatible COVID-19 symptoms were included, during the first pandemic wave (between 01/03/2021 and 30/06/2021), of which 282 had PCR or rapid antigen test (TAR) positive. Absolute frequencies and percentages were calculated for qualitative variables and the mean with standard deviation (SD) for quantitative variables, 95% confidence intervals (CI). To compare the frequency of symptoms between confirmed/negative COVID-19 patients, the Chi-square test was performed. The S, E, PPV, NPV, and likelihood ratio were calculated for each of the symptoms studied, as well as for different combinations of these.

Results. Of the total of 512 patients included with compatible COVID-19 symptoms, the diagnosis was confirmed in 282 (55.1%). Considering the totality of suspected patients (n = 512), the most frequent symptoms were cough, fever and dyspnea. The most specific among the positive COVID-19 were lethargy (100%), tachypnea (96.9%), anosmia (92.1%) and hyporexia (91.4%). The association with greater diagnostic sensitivity and PPV was dyspnea or cough associated with fever, and the most specific and with greater NPV was anosmia, ageusia, and rhinorrhea.

Conclusions. The association of symptoms in the same patient can provide us with a high clinical suspicion for diagnosis of COVID-19 in the absence of complementary tests.

© 2023 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

Introducción

El síndrome agudo respiratorio severo por coronavirus 2 (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19), ha ocasionado la mayor pandemia del presente siglo1,2 y ha originado una significativa carga especialmente en la salud y en la economía3.

En España, según los datos del Ministerio de Sanidad, a 17 de agosto de 2021, había habido 4.733.602 casos confirmados de infección por SARS-CoV-2, con 82.739 defunciones relacionadas con la infección4. En este contexto es importante identificar la combinación de síntomas más predictiva de presencia de COVID-19, para ayudar a orientar las recomendaciones para el autoaislamiento y prevenir una mayor propagación de la enfermedad. La detección precoz es primordial.

Los síntomas producidos por la COVID-19 pueden ser similares a los de otras enfermedades víricas, infecciones bacterianas y alergias5; además, se ha demostrado la asociación de diversas comorbilidades, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipemia, la enfermedad cardiovascular y la pulmonar, con la COVID-19 grave3.

Se han publicado estudios sobre los síntomas y signos más frecuentes en los pacientes con COVID-19 y su papel relevante como predictores de la enfermedad en el diagnóstico o cribado de la población6. Publicaciones al principio de la pandemia indicaron que síntomas como la pérdida del olfato y gusto aparecían precozmente y eran potencialmente específicos para predecir la presencia de la enfermedad, incluso en personas sin otra sintomatología, mientras que la fiebre y la tos eran comunes en la mayoría de las infecciones respiratorias víricas7. Sin embargo, no existen datos suficientes con respecto a la capacidad predictiva de dichos síntomas y asociaciones en el diagnóstico clínico de COVID-196.

Objetivos

Es importante evaluar los síntomas que tienen más probabilidades de contribuir a un diagnóstico rápido de posibles infectados y proporcionar información de alerta temprana que pueda ralentizar la transmisión incontrolada. El objetivo del presente estudio fue analizar la validez predictiva de los síntomas de presentación de la COVID-19 para su diagnóstico, y específicamente, determinar la sensibilidad (S), la especificidad (E), el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo (VPN) de los diversos síntomas por separado y en asociación.

Material y métodos

Estudio observacional transversal de validación de pruebas diagnósticas. Participaron 12 Centros de Atención Primaria gestionados por el Institut Català de la Salut (ICS) en las comarcas del Tarragonès, Alt Camp y Conca de Barberà.

El laboratorio de referencia fue el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona.

Se recogieron datos de forma retrospectiva durante un período de 4 meses (primera ola), desde el 1 de marzo al 30 junio de 2020.

Se reclutaron pacientes de al menos 50 años de edad, residentes en la comunidad (no institucionalizados) adscritos a las 12 áreas básicas de estudio en la provincia de Tarragona (N= 79.083), con sintomatología sugestiva de infección por SARS-CoV-2 y con PCR o TAR confirmados. Se excluyeron a personas institucionalizadas, asintomáticas o con ausencia de pruebas diagnósticas confirmatorias o bien negativas.

Se recogieron todos los casos sospechosos registrados a lo largo del periodo de estudio (n= 512). De ellos, 282 pacientes resultaron casos de COVID-19 confirmados mediante PCR o TAR; 230 fueron casos clínicamente sugestivos en los que se excluyó el diagnóstico por presentar pruebas diagnósticas negativas. Considerando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta inferior a 0,20, en contraste bilateral, nuestro estudio podría detectar como estadísticamente significativas diferencias en la frecuencia de síntomas entre grupos (COVID-19 confirmados frente a COVID-19 descartados) iguales o superiores al 13 %.

El protocolo del proyecto del que forma parte este estudio (“Incidencia y caracterización de perfiles de bajo/alto riesgo de complicación en personas ≥ 50 años con COVID-19”) fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Instituto de Investigación en Atención Primaria IDIAP Jordi Gol (código 20/065-PCV). La confidencialidad de los datos fue protegida de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos y garantía de los derechos digitales. Al tratarse de un estudio observacional, y dado el contexto de emergencia de salud pública, se eximió del requerimiento de consentimiento informado.

Para la identificación de los posibles casos y sus características basales se utilizaron los registros clínicos electrónicos del sistema informático utilizado en atención primaria (ECAP), que incluye datos administrativos, demográficos y comorbilidades codificadas de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

Al inicio de la pandemia de COVID-19 en el Área de estudio, se agregaron dos codificaciones en ECAP para la sospecha de COVID-19 (B34.2: infección por coronavirus no especificada; B97.29: otro coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros lugares).

Complementariamente, para valorar la sintomatología de los pacientes, se implementó una lista de verificación de síntomas en el ECAP. Además, se revisaron los informes de Urgencias y las altas hospitalarias de los pacientes que no fueron atendidos inicialmente en AP.

Para la catalogación de los casos como COVID-19 positivo o negativo se utilizaron los registros específicos de laboratorio que fueron asociados a la historia clínica del paciente.

Se definieron como casos los pacientes con sintomatología compatible con infección por SARS-CoV-2 y prueba diagnóstica (PCR o TAR) positiva. Se consideraron como COVID-19 negativos los pacientes con síntomas sugestivos, pero con pruebas diagnósticas negativas.

Como covariables se utilizaron la edad, el sexo, las comorbilidades y la presencia o no de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, rinorrea/congestión nasal, dolor torácico, disnea, fatiga/astenia, mialgias/artromialgias, malestar general, hiporexia, cefalea, ageusia/disgeusia, anosmia/hiposmia, confusión/letargia, vómitos/náuseas, diarreas. También se obtuvieron datos sobre la saturación de oxígeno (pulsioxímetro), frecuencia respiratoria, temperatura axilar, existencia de neumonía en las radiografías de tórax y la existencia de síndrome de distress respiratorio del adulto (SDRA).

En el análisis descriptivo se calcularon las frecuencias absolutas y porcentajes para las variables cualitativas y la media con desviación estándar (DE) para las variables cuantitativas, con sus correspondientes intervalos de confianza (IC) al 95 %.

Para comparar la frecuencia de los síntomas entre pacientes con COVID-19 confirmada por pruebas de laboratorio con la de los pacientes con pruebas negativas, se realizó la prueba de Chi-cuadrado. El nivel de significación estadística se estableció en p< 0,05.

Se calculó la S, E, VPP, VPN y el cociente de probabilidad para cada uno de los síntomas estudiados, así como para diferentes combinaciones de los mismos con sus correspondientes IC de 95 %.

El análisis estadístico fue realizado mediante el programa SPSS versión 22.

Resultados

Globalmente, de los 512 sujetos estudiados, 282 (55,1 %) tuvieron COVID-19 confirmada y 230 (44,9%) COVID-19 negativa. Un 50,4 % del total eran mujeres. El grupo de edad más representado fue el de personas de 50-59 años (126 casos) y el menos representado el de mayores de 90 años (11 casos). Las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión, la dislipemia y la obesidad. Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en comorbilidades como tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, fibrilación auricular, cardiopatía e insuficiencia renal crónica (tabla 1).

El síntoma más frecuente fue la tos tanto en el grupo de COVID-19 positiva como en la de negativa (67,8 % frente a 71,3 %, p= 0,39). La fiebre, la tos, la ageusia y la rinorrea no fueron variables estadísticamente significativas en la muestra; sin embargo, en asociación con otros síntomas sí alcanzaron significación estadística. Hubo diferencias estadísticamente significativas en la disnea, el dolor torácico, la anosmia y la letargia (tabla 2).

Los síntomas con mayor sensibilidad fueron la tos, la fiebre, la disnea y el malestar general. Los síntomas con mayor especificidad fueron la letargia (que alcanzó un 100 %), la taquipnea, la anosmia y la hiporexia. Con un mayor VPP encontramos la letargia y la taquipnea; la fiebre fue el síntoma con mayor VPN. Los síntomas con mayor E en el grupo de COVID-19 positiva fueron la anosmia y la ageusia (tabla 3).

La tabla 4 muestra la prevalencia de distintas combinaciones y asociaciones de síntomas, tanto en pacientes con COVID-19 positiva como con COVID-19 negativa. Como puede verse en la tabla, en ambos grupos de pacientes la combinación de síntomas más frecuente fue la de disnea o tos y fiebre.

La combinación de síntomas con mayor sensibilidad entre los COVID-19 positiva fue la disnea o tos y la fiebre; las combinaciones con mayor E fueron la anosmia, la ageusia y la rinorrea y la asociación de ageusia y rinorrea. La asociación de ageusia o anosmia y rinorrea tuvo una mayor S; se mantuvo alta E respecto de la tríada de anosmia, ageusia y rinorrea. La triada clásica de tos, disnea y fiebre obtuvo una alta E y baja S respecto de otras asociaciones; sin embargo, al asociar fiebre con cada uno de los otros dos síntomas por separado, ganó S y perdió E (tabla 5).

Comentario

El presente estudio incluyó 512 pacientes con sintomatología compatible con presencia de COVID-19, atendidos durante la primera ola pandémica en el Tarragonés; de ellos, 282 tuvieron COVID-19 confirmada y 230 negativa. Como hallazgos principales observamos:

- Los síntomas más frecuentes fueron tos, fiebre y disnea.

- Los síntomas más específicos fueron: letargia, taquipnea, anosmia e hiporexia.

- La asociación con mayor S diagnóstica y VPP fue la disnea o la tos junto a fiebre.

- La asociación más E y con mayor VPN fue anosmia, ageusia y rinorrea.

Hacemos notar que en nuestra muestra hubo una sobrerrepresentación de personas con edades comprendidas entre 50 y 59 años. Esto pudo deberse a las características demográficas de la población, a que dicha población consultaba en mayor medida y a que, dada la escasez de pruebas diagnósticas, éstas se reservaban para los pacientes más graves susceptibles de ingresar en UCI. Se observó un aumento del número de casos de COVID-19 conforme aumentó la edad8.

Dos comorbilidades con resultados controvertidos en diferentes estudios han sido la obesidad y el tabaquismo. En nuestro estudio, la obesidad fue más prevalente entre los pacientes con COVID-19 confirmada, aunque sin alcanzar significación estadística. Algunos estudios han descrito una posible relación entre obesidad y COVID-19, tales como Simon de Lusignan et al.8, o Popkin et al.9, metanálisis de 75 estudios en que la mayoría de estos muestran que la obesidad incrementa de manera significativa la morbilidad y mortalidad por COVID-19, o que requirieron con mayor frecuencia asistencia en Cuidados Intensivos10.

Hay datos limitados respecto del tabaquismo, con resultados controvertidos, posiblemente sesgados por un infrarregistro diagnóstico. En nuestro estudio se observó una mayor prevalencia de tabaquismo entre los pacientes sin COVID-19 confirmada. Simons et al realizaron un metanálisis y observaron que los fumadores tenían un riesgo reducido de COVID-1911. Por otro lado se han realizado diferentes metanálisis, que han concluido que el tabaquismo es un factor de riesgo para la progresión de COVID-19 y que los fumadores activos tienen más riesgo de padecer COVID-19 grave/crítica12,13.

En los pacientes con COVID-19 se ha descrito un amplio espectro de posibles manifestaciones clínicas, incluyendo a parte de las respiratorias y sistémicas, manifestaciones neurológicas, cardiacas y cutáneas. Los síntomas más comunes descritos en algunos estudios han sido fiebre, tos, mialgias, fatiga y cefalea14,15. Nuestro estudio obtuvo resultados similares: los síntomas más frecuentes entre los pacientes con test positivo han sido (en orden de mayor a menor frecuencia) fiebre, tos, disnea, malestar general y fatiga.

La anosmia y la ageusia tuvieron una elevada E en el grupo los pacientes con COVID-19 confirmada, lo que coincide con datos anteriormente publicados3,7.

Tostmann et al concluyeron que la anosmia y el dolor muscular son los mejores predictores de la enfermedad, con una elevada S (91,2 %) y una moderada E (55,6 %)16.

La triada clásica de tos, disnea y fiebre tiene una alta E y baja S con respecto a otras asociaciones en los pacientes con COVID-19 confirmada; sin embargo, al asociar fiebre con uno de los otros dos síntomas por separado se gana S y se pierde E. Nuestro estudio coincidió con datos recogidos en la revisión sistemática de la Cochrane publicada en junio de 202017. En nuestro estudio, en torno al 90 % de los casos con COVID-19 presentaron más de un síntoma; sin embargo, el número de casos que presentaban la triada completa fue menor (28 %). A pesar de que la triada se consideró síndrome guía desde el inicio de la pandemia1, en nuestro estudio se presentó con mayor S la disnea o la tos junto a fiebre. Cabe destacar la época estacional en la que se desarrolló el estudio (marzo-junio), cuando los síntomas clínicos no suelen ser los más habituales, ya que hay menos circulación de virus respiratorios y hay más prevalencia de sintomatología alérgica.

La anosmia, la ageusia y la rinorrea contaron con una alta E y VPP y una baja S y VPN. Obtuvimos resultados similares a los de otros estudios, en que objetivaron que la fiebre junto a la anosmia o la ageusia tenían una E del 99,7 %3,7,18.

Como fortalezas destacamos que el presente estudió analizó la S, la E, el VPP y el VPN; se reclutó una muestra representativa de todos los casos de COVID-19 confirmada que hubo durante la primera ola en el Área de estudio; las historias clínicas de los pacientes reclutados fueron revisadas exhaustivamente por médicos de familia.

Como limitaciones, destacamos que el estudio está realizado con un índice de positividad del 55 % en condiciones de poca disponibilidad de las pruebas PCR y en un contexto de baja incidencia en comparación con otras regiones. En la época en la que se realizó este estudio, existía una carencia de pruebas diagnósticas y se reservaban para los casos graves, hospitalizados y residencias. Obviamente los valores predictivos reportados podrían cambiar sustancialmente en otras situaciones epidemiológicas, con otros índices de positividad de PCR. Ignoramos cuánto podrían cambiar nuestros resultados en la situación actual de abundancia de pruebas diagnósticas.

Por otro lado, a pesar de que la PCR sea la prueba de elección, las tasas de falsos negativos reportadas son del 5-40 %, aunque estas estimaciones son limitadas, en parte porque no hay un estándar de referencia perfecto para compararlas19,20.

Conclusiones

En nuestro estudio los síntomas y la asociación de síntomas con mayor S y VPP fueron la disnea o la tos junto a fiebre en un ambiente epidemiológico no invernal. Por otro lado, la asociación con mayor E y con mayor VPN fueron la anosmia, la ageusia y la rinorrea, que, hasta la pandemia por SARS-CoV-2, habían sido síntomas con escaso interés clínico. Por consiguiente, la asociación de estos síntomas puede proporcionarnos la sospecha clínica sobre el diagnóstico de COVID-19, en ausencia de pruebas complementarias generalmente no accesibles en contextos ambulatorios o en países donde hay baja disponibilidad de pruebas diagnósticas o dificultad para el acceso al sistema sanitario. Es importante divulgar los resultados entre la población para que el conocimiento de esta realidad permita un autoconfinamiento precoz y evite la propagación del virus.

El espectro de manifestaciones clínicas de la COVID-19 es muy amplio. Se trata de una enfermedad relativamente novedosa acerca de la cual todavía existen muchas dudas. Por tanto, son necesarias nuevas líneas de investigación para mejorar el abordaje diagnóstico y clínico.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Dra. Eva Satué y al Dr. Ángel Vila su ayuda en la elaboración de este manuscrito. Este estudio se enmarca dentro de un proyecto financiado por una beca del Instituto de Salud Carlos III (Expediente COV20/00852).

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- World Health Organization. COVID-19 clinical management: living guidance. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1 (consultado el 18/08/2021).

- Wiersinga WJ, Rhodes A, Cheng AC, Peacock SJ, Prescott HC. Pathophysiology, transmission, diagnosis, and treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19): A Review. JAMA. 2020; 324(8): 782-93.

- Hariyanto TI, Ageng N, Kurniawan A. Anosmia/hyposmia is a good predictor of coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: A meta-analysis. Int Arch Otorhinolaryngol. 2021; 25(1): e170-4.

- Ministerio de Sanidad. Actualización nº 442. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_442_COVID-19.pdf (2021, consultado el 18/08/2021).

- Clemency BM, Varughese R, Scheafer DK, Ludwig B, Welch JV, McCormack RF, et al. Symptom criteria for COVID-19 testing of heath care workers. Acad Emerg Med. 2020; 27(6): 469-74.

- Menni C, Valdes AM, Freidin MB, Sudre CH, Nguyen LH, Drew DA, et al. Real-time tracking of self-reported symptoms to predict potencial COVID-19. Nat Med. 2020; 26(7): 1037-40.

- Gerkin RC, Ohla K, Veldhuizen MG, Joseph PV, Kelly CE, Bakke AJ, et al. Recent smell loss is the best predictor of COVID-19 among individuals with recent respiratory symptoms. Chem Senses. 2021; 46: 1-12.

- De Lusignan S, Dorward J, Correa A, Jones N, Akinyemi O, Amirthalingam G, et al. Risk factors for SARS-CoV-2 among patients in the Oxford Royal College of General Practitioners Research and Surveillance Centre primary care network: a cross-sectional study. Lancet Infect Dis. 2020; 20(9): 1034-42.

- Popkin BM, Du S, Green WD, Beck MA, Algaith T, Herbst C, et al. Individuals with obesity and COVID-19: A global perspective on the epidemiology and biological relationships. Obes Rev. 2020; 21(11): e13128.

- Bussetto L, Bettini S, Fabris R, Serra R, Dal Pra C, Maffei P, et al. Obesity and COVID-19: An Italian Snapshot. Obesity. 2020; 28(9): 1600-5.

- Simons D, Shahab L, Brown J, Perski O. The association of smoking status with SARS-CoV-2 infection, hospitalization and mortality from COVID-19: a living rapid evidence review with Bayesian meta-analyses (version 7). Addiction. 2021; 116(6): 1319-68.

- Patanavanich R, Glantz SA. Smoking Is Associated With COVID-19 Progression: A Meta-analysis. Nicotine Tob Res. 2020; 22(9): 1653-56.

- Reddy RK, Charles WN, Sklavounos A, Dutt A, Seed PT, Khajuria A. The effect of smoking on COVID-19 severity: A systematic review and meta-analysis. J Med Virol. 2021; 93(2): 1045-56.

- Van Loon N, Verbrugghe M, Cartuyvels R, Ramaekers D. Diagnosis of COVID-19 based on symptomatic analysis of hospital healthcare workers in Belgium. J Occup Environ Med. 2021; 63(1): 27-31.

- Khan M, Khan H, Khan S, Nawaz M. Epidemiological and clinical characteristics of coronavirus disease (COVID-19) cases at a screening clinic during the early outbreak period: a single-centre study. J Med Microbiol. 2020; 69(8): 1114-23.

- Tostmann A, Bradley J, Bousema T, Yiek WK, Holwerda M, Bleeker-Rovers C, et al. Strong associations and moderate predictive value of early symptoms for SARS-CoV-2 test positivity among healthcare workers, the Netherlands, March 2020. Euro Surveill. 2020; 25(16): 2000508.

- Struyf T, Deeks JJ, Dinnes J, Takwoingi Y, Davenport C, Leeflang MG, et al. Signs and symptoms to determine if a patient presenting in primary care or hospital settings has COVID-19 disease. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 7(7): CD013667.

- Jin YH, Zhan QY, Peng ZY, Ren XQ, Yin XT, Cai L, et al. Chemoprophylaxis, diagnosis, treatments, and discharge management of COVID-19: An evidence-based clinical practice guideline (updated version). Mil Med Res. 2020; 7(1): 41.

- Weissleder R, Lee H, Ko J, Pittet MJ. COVID-19 diagnostics in context. Sci Transl Med. 2020; 12(546): eabc1931.

- Long DR, Gombar S, Hogan CA, Greninger AL, O´Reilly Shah V, Bryson-Cahn C, et al. Occurrence and timing of subsequent SARS-CoV-2 RT-PCR positivity among initially negative patients. medRxiv. 2020: 2020.05.03.20089151.