Artículo de Revisión

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 22 de febrero de 2021

Aceptado el 3 de diciembre de 2022

On-line el 13 de enero de 2023

Palabras clave:

Pautas terapéuticas

Acetilsalicilato de lisina

Infarto agudo de miocardio

SCACEST

Atención primaria

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

iranzulecea1993@hotmail.com

(I. Lecea Malagón).

Keywords:

Therapeutic doses

Lysine acetylsalicylate

Myocardial infarction

STEMI

Community Health Care Unit

Iranzu Lecea Malagóna, Nerea Tainta Esartea, Nerea Fernández Hualdea, Josefina Iriarte Eransusa, Cristina Esteban Arbeloaa, Laura Ollo Landiríbarb

aCentro de Salud de Noáin (Navarra). bComplejo Hospitalario de Navarra.

Resumen

En esta revisión bibliográfica se busca localizar y comparar la dosis indicada de acetilsalicilato de lisina (ASL), así como las diferentes formas de preparación que hay para su uso intravenoso en la atención urgente a una persona que está sufriendo un síndrome coronario con elevación del segmento ST (SCACEST).

En muchas ocasiones es el Equipo de Atención Primaria de la zona el primero en detectar y atender a una persona que está sufriendo esta patología tiempo-dependiente. Ese equipo será el que inicie las medidas necesarias para estabilizar y preparar a la persona para los procedimientos hospitalarios necesarios en cada caso.

En la Comunidad Foral de Navarra, entre esas medidas, está la administración de ácido acetilsalicílico (AAS) por vía oral o media ampolla de ASL intravenosa como alternativa. El Código Infarto de la Comunidad Foral de Navarra no especifica la forma de preparar la disolución de esta medicación.

Se va a proponer un criterio único para unificar la atención sanitaria en la Comunidad Foral de Navarra, independientemente del servicio que la ofrezca. De esta manera también facilitaremos información a los profesionales sanitarios implicados, lo que mejorará la atención al paciente. Para ello se ha realizado una primera búsqueda en la base de datos PubMed, siguiendo con una búsqueda más concreta en los protocolos llamados “Código Infarto” de las diferentes comunidades autónomas.

Los datos obtenidos reflejan que no hay información suficiente sobre el tema, ni siquiera en los protocolos autonómicos. En estos últimos se han identificado diferencias en las dosis indicadas de ASL intravenoso, así como en la forma de prepararlo. Por ello, se plantea la modificación del “Código Infarto” de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo la forma de preparar el ASL para su uso intravenoso en el caso de atender una persona que está sufriendo un SCACEST.

© 2022 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Literature review on the preparation of intravenous lysine acetylsalicylate for use in ST-segment elevation acute coronary syndrome

Abstract

The objective of this bibliographic review is to find and compare the exact dose of lysine acetylsalicylate (LAS) as well as discover the intravenous (IV) way of preparation of it, in an emergency assistance of a patient suffering an ST elevation myocardial infarction (STEMI).

There are many times in which the community health professionals are the first attenders and detectors of a patient suffering this time dependent pathology. Those professionals are the ones to establish and prepare the patient for the hospital procedures needed.

In Foral Community of Navarra one of the procedures is to administer acetylsalicylic acid orally or half an ampoule of LAS intravenously. However, the Myocardial Infarction Protocol of the Foral Community of Navarra does not specify the way of preparation of the intravenous solution.

The purpose of this article is to find a unique way for the dilution of this intravenous solution for the Foral Community of Navarra protocol for every Community Health Care Unit. That will allow us to bring more information to the healthcare professionals that look for the best care of the patient.

With this objective there has been made a review in the PubMed database searching for the myocardial infarction protocols of every region.

Based on the information discovered it has been found that there is not enough data of it, not even in the regional protocols. It has been found that there are different doses to be administered of LAS IV depending on the protocol, at the same time as the way of preparation. For that reason, here there is an alternative to modify the “Myocardial Infarction” protocol of Foral Community of Navarra, which includes the way of preparation of LAS intravenously for its use on the attendance of a patient suffering a STEMI.

© 2022 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Calculan que en los próximos diez años habrán fallecido casi 23,6 millones de personas por alguna enfermedad cardiovascular1.

Entre estas enfermedades se encuentra el infarto agudo de miocardio (IAM), cuya incidencia, mortalidad y letalidad aumentan exponencialmente con la edad2. En el año 2018 se registraron 14.5211 fallecimientos por IAM en España. El mayor número de fallecidos se registró en Andalucía (3.146), seguido de la Comunidad de Madrid (1.645) y Cataluña (1.588). En Navarra se registraron 199 casos3.

En muchas ocasiones es el Equipo de Atención Primaria quien detecta un IAM, ya sea en las consultas del centro de salud o en una urgencia extrahospitalaria, y es dicho Equipo quien debe iniciar la estabilización de una persona que lo está sufriendo. Algunas guías recomiendan instruir a la población para que, cuando haya síntomas de un posible IAM, se llame a los Servicios de Urgencias y de esta manera evitar un posible retraso prehospitalario4.

Las comunidades autónomas tienen establecidos diferentes protocolos llamados “Código Infarto”, que están disponibles para que cualquier persona que lo desee los pueda consultar. En el caso de Navarra, se ha detectado un apartado que puede ser mejorado [apartado 7.1.7: “medicación general: ácido acetilsalicílico (AAS) 250 mg VO sin recubrimiento entérico o acetilsalicilato de lisina (ASL) 1/2 ampolla IV, excepto en casos de toma crónica o alergia (en este caso se optará por trifusal en el hospital)”]5.

Cada vial de ASL contiene 900 mg, que equivalen a 500 mg de AAS6. La medicación está en forma de polvo. Se ha detectado que el “Código Infarto” de Navarra no especifica en cuánto hay que diluir el vial, ni en qué tipo de solución se puede hacer. Por ello, esta revisión bibliográfica busca establecer unas pautas comunes de preparación del ASL, para que desde atención primaria se pueda administrar con los mismos criterios que en una ambulancia medicalizada y de esta manera mejorar la atención que se ofrece en esta patología tiempo-dependiente.

Objetivo general

Conocer pautas terapéuticas recomendadas en el uso de ASL para el tratamiento del IAM o síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST (SCACEST) en atención primaria.

Objetivo específico

Proponer una modificación en el “Código Infarto” de la Comunidad Foral de Navarra que incluya una forma específica de preparar la disolución de ASL según la información obtenida en esta revisión.

Metodología

Sabemos que cada vial de ASL se puede diluir en agua para inyectables (API), suero fisiológico (SF) o suero glucosado 5 % (SG 5 %). Hay que utilizarlo inmediatamente después de reconstruir el vial. Se puede administrar por vía intravenosa (IV) directa o intermitente; en este caso se diluiría en 100 ml o cc y se administraría en 15-30 minutos. También se puede utilizar por vía intramuscular (IM)7, aunque la vía intramuscular está contraindicada en la atención temprana al infarto en la Comunidad Foral de Navarra5.

Lo que no sabemos es cuál es la forma más correcta y la dosis adecuada en un caso concreto en que una persona está sufriendo un infarto. Para ello se ha elaborado la siguiente búsqueda. La metodología de esta revisión bibliográfica se ha dividido en dos partes:

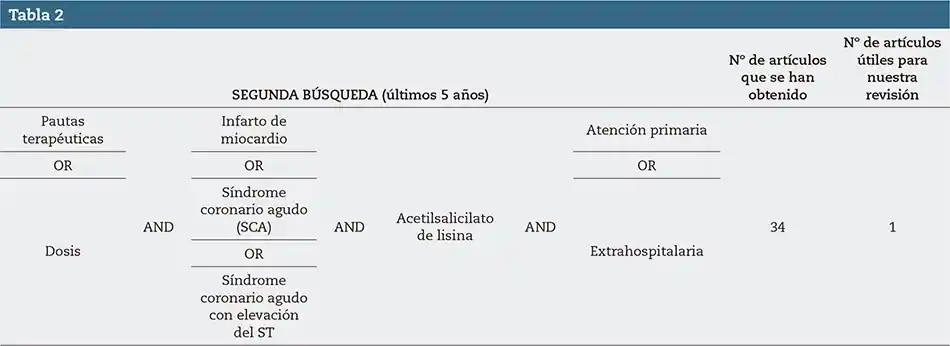

- En la primera se ha realizado una búsqueda en la base de datos PubMed. Para acotarla se han utilizado diferentes operadores booleanos (OR y AND). En las tablas 1 y 2 se indican las palabras utilizadas en la búsqueda y el número de resultados obtenidos con cada una de ellas, así como los artículos que han sido útiles según los objetivos de esta revisión. Se han incluido en la búsqueda los artículos en inglés y español. Cada columna de ambas tablas abarca diferentes sinónimos. Ante la ausencia de artículos útiles se ha probado con otra combinación de palabras, empleando la misma metodología (tabla 3). Tras revisar los diferentes resultados no se ha encontrado información específica sobre las formas de disolución de ASL. Ninguno de los artículos detalla cómo se prepara en procesos cardiovasculares. Se ha llegado a la conclusión de que el Equipo de Atención Primaria cobra gran importancia en la atención a muchas patologías urgentes, ya que más de la mitad de los casos de muerte súbita ocurren en el ámbito extrahospitalario, concretamente en los domicilios8, y el Equipo de Atención Primaria puede ser el primero en llegar a ese domicilio.

- En la segunda parte se ha hecho una búsqueda en la literatura gris y se han buscado diferentes protocolos de “Código Infarto” de otras comunidades autónomas para analizar si contemplan la forma de preparar y administrar la medicación necesaria en la atención a un paciente que está sufriendo un infarto:

- En el País Vasco se especifica la actuación en función del equipo que le atiende y detecta un SCACEST: si es el Equipo de Atención Primaria deberá llamarse Emergencias y comenzar una serie de primeros cuidados, entre los que especifican la administración de 300 mg de AAS, preferiblemente por vía oral y, en caso de vómitos, se debe utilizar media ampolla intravenosa de ASL9. Al igual que en Navarra, no se especifica cómo hay que realizar la dilución del ASL.

- Lo mismo ocurre en Aragón10 y Extremadura11.

- En La Rioja se indica pautar 300 mg de AAS masticado por vía oral si el primer contacto es en un centro de salud. Más tarde se habla de la posibilidad de administrar 500 mg de ASL por vía IV como alternativa12, aunque tampoco se especifica cómo prepararlo.

- En la Comunidad de Madrid no se contempla la utilización de ASL cuando se atiende al paciente en el centro de salud, sino que se opta por administrar 150-300 mg de AAS por vía oral13.

- En Castilla y León14, Galicia15, Andalucía16, Canarias17, Cantabria18, Castilla-La Mancha19, Cataluña20 Comunidad Valenciana21 y Baleares22 tampoco se prevé el uso de ASL.

- En el protocolo de Asturias se indica administrar una dosis oral de 150-300 mg de AAS; si la vía oral no es posible (por alteración del nivel de conciencia, vómitos…), hay que administrar una dosis equivalente a 80-150 mg de AAS por vía intravenosa utilizando la dosis equivalente de ASL en 100 ml de SF o SG 5 % y administrar en 5-10 minutos23.

- En Murcia también debe administrarse lo antes posible una dosis oral de 150-300 mg de AAS y también se contempla la posibilidad de administrar una dosis de 80-150 mg por vía IV cuando no se puede deglutir el AAS, utilizando el ASL como equivalente. Especifica cómo hacerlo: diluir 900 mg (un vial) en 5 ml de agua para inyectables y administrar 0,8-1,5 ml de forma directa, aunque también se puede utilizar en perfusión corta diluyendo el vial en SF o SG 5 %24.

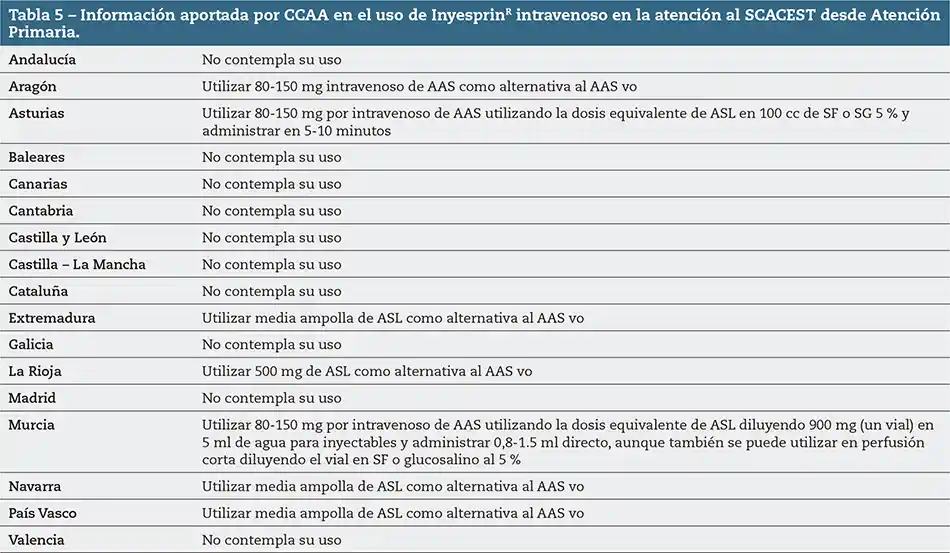

De todos los protocolos revisados, solo en los de dos comunidades autónomas se especifica cómo preparar la disolución de ASL al atender a un paciente que está sufriendo un SCACEST.

Resultados

El ASL puede administrarse por vía IM, IV directa o IV diluida, pero en la atención al SCACEST la vía IM está contraindicada. Puede diluirse en API, SF o SG 5 %. En la tabla 4 se resume esta información.

De todos los artículos revisados de la base de datos PubMed, ninguno habla sobre la forma de preparación de ASL para su uso ante un SCACEST. No ocurre lo mismo en los protocolos de “Código Infarto” de las comunidades autónomas.

En varias de ellas se habla sobre la utilización de ASL intravenoso en la atención al SCACEST como alternativa al AAS por vía oral. En Extremadura, País Vasco y Navarra indican administrar media ampolla, pero no especifica cómo prepararlo; media ampolla de ASL equivales a 450 mg.

En La Rioja, sin embargo, se indica utilizar 500 mg de ASL por vía IV como alternativa al AAS por vía oral; tampoco se especifica cómo hacer la disolución.

En Aragón se habla de utilizar 80-150 mg de AAS por vía IV como alternativa a la vía oral, pero no se habla de utilizar un equivalente como el ASL.

Solo en dos comunidades autónomas se especifica cómo prepararlo: Asturias y Murcia. Ambas, al igual que Aragón, indican administrar 80-150 mg de AAS por vía IV; prevén utilizar una dosis equivalente de ASL y especifican cómo prepararlo. Sin embargo, en cada una es de una manera diferente: la primera indica diluir el vial en 100 ml de SF o SG 5 % y administrar en 5-10 minutos; la segunda habla de diluir un vial en 5 ml de API y administrar 0,8-1,5 ml directos, aunque también prevé su uso en perfusión.

Llama la atención la variación de dosis entre las diferentes comunidades autónomas para el abordaje de un proceso tan concreto como el SCACEST.

Algo que también resulta de interés es que más de la mitad de las comunidades autónomas no prevén el uso de ASL ni alternativas intravenosas al AAS por vía oral: Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.

En la tabla 5 se puede consultar la información que aporta cada una de ellas en relación con el tema estudiado en esta revisión.

Comentario y conclusiones

Ante la ausencia de datos acerca del tema estudiado, se llega a la conclusión de que es necesario profundizar en este aspecto en los protocolos, para que quienes deban consultarlos no tengan dudas. Es importante realizar más estudios para establecer unos criterios generales de ámbito nacional.

Teniendo en cuenta que se trata de una atención urgente, se considera que la forma de preparar la disolución de ASL en estos casos debe ser fácil y rápida. En los centros de salud se dispone de SF monodosis (cada unidad contiene 10 ml), que pueden ser utilizados para hacer la disolución. Se considera que la opción más sencilla para cualquier profesional de enfermería que tenga que actuar en esta situación es introducir 5 ml de SF en el vial de ASL en polvo; una vez hecha la disolución, se administran 2,5 ml de dicha preparación por vía IV.

Por lo comentado en el párrafo anterior, se considera importante la modificación del apartado indicado al principio de esta revisión en el “Código Infarto” de la Comunidad Foral de Navarra. Se propone la introducción de la siguiente frase: “apartado 7.1.7 medicación general: 250 mg por VO de AAS sin recubrimiento entérico o emplear la mitad de la preparación de un vial de ASL diluido en 5 cc de SF o API (…)”. Así mismo, se puede considerar dicha información para concretar los protocolos de otras comunidades autónomas.

También es necesario incidir en la importancia que tienen los cursos de formación en todos los ámbitos, incluida la atención primaria. Los protocolos cambian y por ello debe actualizarse la información de que disponen los profesionales de la salud sobre los diversos temas que abarca el mundo sanitario.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Enfermedades cardiovasculares [Internet] Organización Mundial de la Salud. 2021 [citado el 1 de febrero de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/

- Vázquez-Oliva G, Zamora A, Ramos R, Marti R, Subirana I, Grau M, et al. Tasas de incidencia y mortalidad, y letalidad poblacional a 28 días del infarto agudo de miocardio en adultos mayores. Estudio REGICOR. Rev Esp Cardiol. 2018; 71(9): 718-25.

- Defunciones según la causa de muerte [Internet] Instituto Nacional de Estadística. 2018. [citado el 4 de febrero 2021] Disponible en: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10803

- Ibáñez B, James S, Agewall S, Antunes M, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, et al. Guía ESC 2017 sobre el tratamiento del infarto agudo de miocardio en pacientes con elevación del segmento ST. Rev Esp Cardiol. 2017;70(12): 1082.e1-61

- Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Gobierno de Navarra. Protocolo de Tratamiento de reperfusión de IAM/SCA con elevación del ST en la Comunidad Foral de Navarra. Código Infarto-Navarra; 2018.

- INYESPRIN Polvo para sol. Iny. 900 mg. [Internet] Vademecum. 2010 [citado el 4 de febrero de 2021]. Disponible en: https://www.vademecum.es/medicamento-inyesprin+polvo+para+sol.+iny.+900+mg_prospecto_51209

- Castiñeira López H. VadeSatu. Guía de medicación parenteral para enfermería. Grupo CTO Editorial; 2019.

- Rosell Ortiz F, Mellado Vergel F, López Messa JB, Fernández Valle P, Ruiz Montero MM, Martínez Lara M, et al. Survival and neurologic outcome after out-of-hospital cardiac arrest. Results of the Andalusian Out-of-hospital Cardiopulmonary Arrest Registry. Rev Esp Cardiol. (English ed). 2016; 69(5): 494-500.

- Osakidetza, Gobierno Vasco. Protocolo de tratamiento del IAM con elevación del segmento ST SCACEST en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Código Infarto, Red Bihotzez; 2016.

- Servicio Aragonés de Salud, Gobierno de Aragón. Programa de asistencia al Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST en la Comunidad Aragonesa. Código Infarto Aragón; 2015.

- Junta de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud. CodInEx, Código Infarto Extremadura. Estrategia de reperfusión en el Síndrome Coronario Agudo con elevación del ST.

- Alonso Pérez LJ, Piserra Bolaños CJ, Monzón Marín JL, Marco Aguilar P, Garrido Uriarte R, Teja Ruiz B, et al. Servicio Riojano de Salud, Gobierno de La Rioja. Plan de atención al IAM con elevación del ST: IAMCEST. Programa ICP Primaria. Código Infarto Rioja; 2014.

- Dirección General de Atención Primaria. Actuación en Atención Primaria ante el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Código Infarto Madrid. Madrid; Servicio Madrileño de Salud; 2013.

- Junta de Castilla y león. Sacyl. Estrategia de reperfusión del IAMCEST en Castilla y León. Código Infarto; 2014.

- Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade, Sergas. PROgalIAM, Programa de atención del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Santiago de Compostela; 2006.

- Cruz Fernandez JM, de Teresa Galván E, Gómez Dobla JJ, Hidalgo Urbano R, Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud. CODINFA, Código Infarto Andalucía. Sevilla; 2018.

- Gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad, Servicio Canario de la Salud, Dirección General de Programas Asistenciales. CODICAN, Código Infarto Canarias. Asistencia al IAMCEST en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenerife; 2017.

- Ruiz Núñez M, Garrastazu López R, Casado Casuso S, Narváez Gómez MJ, González García JJ. Boletín de uso racional del medicamento. Servicio de farmacia de Atención Primaria. Cantabria. Santander; 2019.

- De la Peña Ingelmo R, Sánchez Martin F, Carlevaris Andrés P. Boletín Farmacoterapéutico de Castilla La Mancha. SESCAM. Tratamiento del IAM: Uso de Fibrinolíticos. Puertollano; 2002.

- Curós Abadal A. Departament de Salut, CatSalut. Manejo extrahospitalario de SCACEST. Codi IAM en Cataluña; 2013.

- Generalitat Valenciana, Consellería de Sanitat. Plan de actuación para la reperfusión en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST “Código Infarto”; 2013.

- Peral Disdier V, Torres Marqués J. Govern de les Illes Balears. Fundación AstraZeneca. Controlando el Síndrome Coronario Agudo. 2021.

- Unidad de atención a urgencias y emergencias sanitarias (SAMU-ASTURIAS). Servicio de Cardiología Hospital Universitario Central de Asturias. Servicio de Cardiología Hospital de Cabueñes. Estrategia de reperfusión precoz en el Síndrome Coronario Agudo con Elevación del ST en el Principado de Asturias. Proyecto IAMASTUR. Código Corazón; 2017.

- Calle Urra JA, Ferrández Cámara MJ, García Córdoba F, Gómez Sánchez D, Parra Hidalgo P, Pinar Bermúdez E. Sociedad Murciana de Cardiología, Servicio Murciano de Salud, Consejería de Sanidad. CÓDIGO INFARTO Comunidad Autónoma Región de Murcia; 2018.