Artículo Original

Información del artículo

Historia del artículo:

Recibido el 28 de enero de 2021

Aceptado el 10 de febrero de 2022

On-line el 17 de marzo de 2022

Palabras clave:

Hipertensión arterial

Apego

Ciclo vital familiar

*Autor para correspondencia

Correo electrónico:

andrea.alvarez@imss.gob.mx

(A.S. Álvarez Villaseñor)

Keywords:

Systemic arterial hypertension

Adherence to treatment

Family life cycle

Carlos Roberto Barrera Meza, Rafael Ramírez Palma, Osvaldo García Torres, Andrea Socorro Álvarez Villaseñor*

Instituto Mexicano del Seguro Social. Baja California Sur. México

Resumen

Objetivo. Conocer la relación entre el apego al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial sistémica y el ciclo vital de la familia según la OMS.

Material y métodos. Se realizó un estudio observacional, prospectivo y transversal, en 150 pacientes con hipertensión arterial sistémica, con las siguientes variables: edad, sexo, escolaridad, estado civil, ocupación, ciclo vital de la familiar según la OMS, nivel socioeconómico, número de fármacos, complicaciones o enfermedades asociadas, cifras de control o descontrol de hipertensión y aplicación del cuestionario Morisky-Green validado para su versión española por Jiménez y cols. Estadística descriptiva e inferencial: prueba t de Student y X2. Programa SPSS 22.0. Se obtuvo consentimiento informado del paciente.

Resultados. En los 150 pacientes se encontró una edad de 65,11 (DE 13,07) años; el sexo más afectado fueron las mujeres; el mayor porcentaje de la población está en etapa de contracción completa del ciclo vital de la familia, según la OMS, con un 33,33 %, y en la falta de adhesión con 68 %. La asociación entre ciclo vital y adhesión se encontró significativa (p=0,013; IC95 % 0,000-0,032).

Conclusión. Existe relación entre el apego al tratamiento en pacientes hipertensos y el ciclo vital de la familia según la OMS.

© 2022 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Publicado por Ergon Creación, S.A.

Adherence to the drug treatment in patients with systemic arterial hypertension and its association with the life cycle of the family according to the WHO

Abstract

Objective. To know the relationship between adherence to treatment in hypertensive patients and the life cycle of the family according to WHO.

Material and methods. An observational, prospective and cross-sectional study was carried out in 150 hypertensive patients, with the following variables, age, sex, education, marital status, occupation, life cycle of the family according to WHO, socioeconomic level, number of drugs, complications or diseases associated, figures of control or lack of control of hypertension, application of the Morisky-Green questionnaire validated for its Spanish version by Jiménez et al. Descriptive and inferential statistics: Student’s t test and X2. SPSS 22.0 program. Informed consent was obtained from the patient.

Results. In the 150 patients an age of 65.11 ± 13.07 years was found, the sex most affected were women, the highest percentage of the population is in the stage of complete contraction of the family’s life cycle according to WHO with 33.33% and in non-adherence with 68%. And the association between life cycle and adherence was found to be significant with a p 0.013 (95% CI 0.000-0.032).

Conclusion. It was found in the present study that there is a relationship between adherence to treatment in hypertensive patients and the life cycle of the family according to the WHO.

© 2022 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

Published by Ergon Creación, S.A.

Introducción

La hipertensión arterial sistémica (HAS) afecta a diferentes grupos de población, independientemente de su nivel cultural o socioeconómico. Su prevención y control reduce el riesgo cardiovascular y sus complicaciones, importante para lograr una mejorar la calidad de vida1.

El envejecimiento combinado con un aumento en la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas demandará una mayor atención en la prestación de servicios médicos especializados, lo cual incrementará los costos de atención médica2.

La HAS es un problema de salud pública en el mundo, especialmente en países con ingresos medios y bajos, donde implica una mayor carga de morbilidad y una prevalencia de 40 %, mientras que en países de ingresos altos esta prevalencia es del 30 %. Sin embargo, la prevalencia de HAS se incrementa conforme la edad avanza: mientras en los menores de 60 años de edad la prevalencia es de 8.3-39,8 %, en los adultos mayores fluctúa entre 55,9 y 66,3 %2.

Esta situación es relevante, puesto que, según estimaciones del Consejo Nacional de Población, en 2017 los adultos de al menos 60 años representaban el 10,5 % de la población en México, en tanto que se espera que para 2050 esta cifra aumente a 21,5 %. Este incremento de adultos mayores ocasionará desafíos importantes en todos los ámbitos, tanto políticos, sociales como económicos y de salud2.

La encuesta nacional de salud de 2016 indicó una prevalencia de 25,5 %, lo que equivale a 17,3 millones de adultos mexicanos con HAS. Por ello, la HAS debe ser reconocida en México como un problema social y de salud pública debido a que aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica entre 3 y 4 veces, y el cardiovascular general de 2 a 3 veces. La incidencia de accidente cerebrovascular aumenta aproximadamente 3 veces en pacientes con HAS límite y aproximadamente 8 veces en los que padecen HAS definida. Se ha estimado que el 40 % de los casos de infarto agudo de miocardio o ictus son atribuibles a la HAS, y que contribuye a 1,5 % de muertes relacionadas con aterosclerosis, primera causa de mortalidad en México y en el mundo3-5.

Desafortunadamente la HAS no es una entidad nosológica aislada: frecuentemente cohabita con diabetes, dislipidemias y obesidad o como un síndrome metabólico. Estos factores de riesgo tienen vías fisiopatológicas comunes que potencian al daño tisular. Por tanto, es necesaria una visión integral y global de la HAS4.

En las instituciones prestadoras de servicios de salud se cuenta con equipos multidisciplinarios, conformados por médicos, nutriólogos y trabajadores sociales, que brindan atención a los pacientes diagnosticados de HAS y ofrecen acciones para prevenir o retrasar la aparición de enfermedad actuando sobre los factores modificables: control de peso, índice de masa corporal entre 18 y 25, sedentarismo, reducción del consumo de alcohol y sal, ingestión adecuada de potasio y alimentación equilibrada, así como cambios en los estilos de vida1-4.

La HAS se caracteriza por un aumento sostenido de la resistencia vascular debido a la vasoconstricción de las arteriolas y a la hipertrofia de la pared vascular. Conduce a elevación de la presión arterial sistémica por encima de 140/90 mmHg en ausencia de enfermedad cardiovascular (ECV), renal o diabetes mellitus (DM); en caso de presentar cualquiera de ellas el límite se establece en 130/80 mmHg, y en caso de proteinuria superior a 1.0 gramo e insuficiencia renal la cifra es 125/75 mmHg1,6-8.

La mayoría de las personas acuden a los servicios médicos cuando presentan síntomas o complicaciones graves e irreversibles, momento en que se puede constatar falta de apego al tratamiento farmacológico. La identificación de los pacientes incumplidores resulta fundamental y los profesionales de la salud deben incorporar a la práctica diría métodos como el cuestionario de Morisky-Green (refleja la conducta del enfermo respecto al cumplimiento y trata de valorar si el enfermo adopta actitudes correctas en relación con el tratamiento para su enfermedad)1,9,10.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la mala adhesión al tratamiento farmacológico es un problema de salud pública y lo define como “el grado de seguimiento de las instrucciones médicas por parte del paciente”, lo que va más allá de la ingestión adecuada de los fármacos. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición concluye que menos de la mitad de los pacientes continuará tomando los fármacos de forma continuada al cabo de 6 meses de que se les hayan prescrito (48,15 %)5,6,9-11.

La adhesión al tratamiento farmacológico se ve afectada por diversos factores; uno de ellos es la familia, en la que se desarrolla una dinámica, una estructura y un funcionamiento que siguen patrones similares a los de la enfermedad crónica. La aparición de esta siempre coincide con alguna de las etapas del ciclo vital (CV), lo que fuerza el momento de transición y exige esfuerzos para adaptarse a la nueva situación. La etapa del CV en la que cursa la familia afecta y a su vez se ve afectada por la enfermedad; genera cambios en su forma y función, relacionados con el nivel cultural y las costumbres familiares. En este contexto no existen formas correctas o incorrectas de pasar por las diferentes etapas; sin embargo, se considera que el CV familiar es una secuencia ordenada, universal y predecible, en la que la solución de las tareas de una fase anterior facilita la superación de las de una fase posterior12. Se ha concebido como la secuencia de estadios que atraviesa la familia desde su establecimiento hasta su disolución. Cada fase del CV está precedida por una crisis de desarrollo, manifiesta en aspectos que pueden llega a provocar cambios permanentes13-12.

El modelo de la OMS define 6 etapas del CV de la familia. Se inicia con la formación en el momento del matrimonio y caracteriza las etapas subsiguientes en función de si crecimiento (nacimiento de los hijos) o disminución (emancipación de los hijos o fallecimiento). Así la clasificación queda establecida de la siguiente manera12,13:

- Etapa I: Formación. Va desde el matrimonio hasta el nacimiento del primer hijo.

- Etapa II: Extensión. Se subdivide en dos etapas: IIa se inicia con el nacimiento del primer hijo hasta que cumple 11 años; IIb se inicia cuando el primer hijo tiene 11 años hasta el nacimiento del último hijo.

- Etapa III: Final de la extensión. Nacimiento del último hijo hasta que el primer hijo abandona el hogar.

- Etapa IV: Contracción. El primer hijo abandona el hogar hasta que el último hijo abandona el hogar.

- Etapa V: Final de la contracción. El último hijo abandona el hogar hasta el fallecimiento del primer cónyuge.

- Etapa VI: Disolución. Desde el fallecimiento del primer cónyuge hasta el del cónyuge superviviente.

Por tanto, el objetivo de este estudio fue conocer si existe relación entre el apego al tratamiento en pacientes hipertensos y el ciclo vital de la familia según la OMS.

Material y métodos

Se analizaron 150 encuestas de los pacientes que acudieron a la consulta externa de medicina familiar adscrita al Hospital General de Zona + Unidad de Medicina Familiar Nº 1 (HGZ + MF#1), en salas de espera de consulta externa, en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2019.

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó mediante la fórmula para poblaciones infinitas con una proporción. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia para determinar el éxito de la adhesión al tratamiento farmacológico y su relación con el ciclo vital de la familia según la OMS. Se tomaron los criterios de inclusión a población con hipertensión arterial sistémica del HGZ + MF#1, con diagnóstico con obesidad, dislipidemias, síndrome metabólico, daño orgánico subclínico, DM, enfermedad cerebrovascular, retinopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, hipertrofia el ventrículo izquierdo, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica. Los pacientes debían contestar completamente al cuestionario y se excluyó a población no adscrita al HGZ + MF#1, a pacientes con diagnóstico de HAS secundaria o a los que no hubieran firmado el consentimiento informado.

La recogida de datos se llevó a cabo por medio de selección de casos y autorización del paciente mediante firma del consentimiento informado.

Se realizó el cuestionario de Morisky-Green para evaluar adhesión al tratamiento. Consiste en cuatro preguntas, que evalúan buena o mala adhesión: buena al responder sí a todas las preguntas; en caso contrario se consideró como mala adhesión. Así mismo se efectuó una serie de preguntas con la finalidad de definir la etapa del ciclo vital familiar según el modelo de la OMS (en su versión modificada), para lo cual solo se consideró la cantidad de integrantes del núcleo familiar y el número de personas que actualmente viven dentro del hogar, así como sus correspondiente edad y sexo.

Los resultados se ingresaron en el programa Excel para posterior análisis en el sistema SPSS V21. Se tomaron como variables edad, sexo, escolaridad, estado civil, ocupación, nivel socioeconómico, ciclo vital de la familia según la OMS, adhesión al tratamiento de HAS, número de fármacos y control o descontrol de la enfermedad. Mediante este sistema se valoró si existe una asociación significativa entre la adhesión al tratamiento farmacológico y el ciclo vital de la familia según la OMS.

Para el análisis de variables numéricas y de razón utilizamos un análisis descriptivo con medidas de tendencia central (media) y dispersión (rango, deviación estándar). Para las variables cualitativas (dicotómicas y categóricas) se utilizaron frecuencias (%).

En las variables evaluadas mediante frecuencias se utilizó la Xi cuadrada, con cálculo de intervalos de confianza al 95 % y un valor de p igual o menor de 0,05 para ser considerado significativo.

Tras la recogida de datos se procedió a codificar las respuestas para efectuar el procesamiento de los mismos y el análisis estadístico pertinente. Se empleó el paquete Excel 2010 SPSS22.

El estudio considerado con riesgo mínimo según la ley general de salud actual fue autorizado por el comité de investigación y de ética en investigación de la unidad hospitalaria.

Resultados

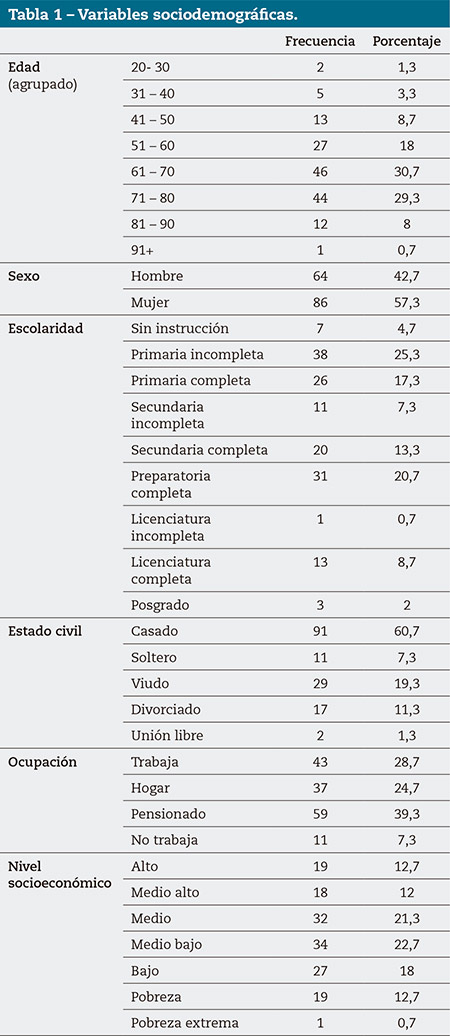

El total de entrevistados quedó conformado por 150 pacientes, de los cuales el 57,3 % fueron mujeres y 42,7 % hombres. El grupo de edad que predominó fue el de 61-70 años, con una edad promedio de 65,11 y una desviación estándar de 13,07 años. Se evidenció un nivel escolar bajo, con pacientes que no terminaron la educación básica inicial. La mayoría de los pacientes se encontraban casados en el momento de la encuesta (60,7 %).

La situación laboral más frecuente fue la de pensionado; solo el 7,3 % no trabajaba. El nivel socioeconómico era medio-bajo y menos del 1 % se encontraba en pobreza extrema. De acuerdo con el ciclo vital de la familia según la OMS, la mayoría se encuentra en etapa IV (contracción) y en etapa V (contracción completa).

Solo el 32 % presentaba adhesión al tratamiento farmacológico (tabla 1).

Observamos que existe mal apego al tratamiento en la etapa IV (28 %) y buen apego en la etapa V. Así mismo se comprobó que en el tramo de edad de 71-80 años existe mal apego al tratamiento. Por último, no se encontró una asociación estadísticamente significativa con el control o descontrol de la HAS (tabla 2).

Comentario

En el presente estudio sobre adhesión al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos y su relación con el ciclo vital familiar de la OMS se obtuvo una muestra representativa de 150 pacientes. La mayoría de los pacientes eran mujeres, en el grupo de edad de 61-70 años y con una media de 65,11 (DE 13,07) años; habían cursado los estudios de primaria incompleta, eran casados y pensionados y tenían un nivel socioeconómico medio-bajo. Todo ello coincide con el trabajo de Rosas-Chávez G y cols., Carhuallanqui R y cols., y Pomares Ávalos AJ y cols., en los que la mayoría de los pacientes fueron mujeres y el grupo más afectado fue el de al menos 60 años14-16.

Encontramos predominio de la falta de adhesión al tratamiento farmacológico, lo que difiere de los estudios realizados en América Latina por Carhuallanqui R y cols., en los que el apego al tratamiento fue de 37-52 %. No se puede llegar a una conclusión clara, ya que estos estudios utilizaron diferente metodología15. En ellos las mujeres de 61-70 años fueron las que presentaron menor adhesión al tratamiento; sin embargo, en conjunto también fueron las que tuvieron mayor apego al tratamiento en comparación con los hombres, lo que concuerda con los resultados obtenidos en el trabajo de Pomares y cols.16,17.

En su mayoría los pacientes no terminaron los estudios primarios y en especial este grupo presentaba una menor adhesión al tratamiento. Esto coincide con los resultados obtenidos en otros estudios, que indican que a menor grado de escolaridad mayor es la probabilidad de falta de adhesión al tratamiento (Bello y cols.)17,18.

Aunque no se encontró una asociación estadísticamente significativa, el grupo con mayor prevalencia de falta de adhesión fueron los pensionados. En un estudio realizado en Ecuador en 2011 por Tutasig y cols.9 se evidenció que los mejores resultados en cuanto a adhesión al tratamiento se obtuvieron en los pacientes jubilados; así mismo, un estudio realizado por Ruiz Lavida y cols. en la Universidad Veracruzana20 señala que la adhesión parcial prevaleció en el grupo de empleados. Los resultados de ambos difieren de los de nuestro estudio. Sin embargo, el estudio realizado en Brasil por Azevedo Meiners y cols.21 reveló que el mayor porcentaje de pacientes con mal apego al tratamiento se localizaba en el grupo de jubilados, lo que concuerda con nuestros resultados.

Observamos una relación estadísticamente significativa entre mal apego al tratamiento y baja situación socioeconómica, lo que concuerda con el estudio realizado en Chile por Bello y cols.18, que señalan que en los niveles socioeconómico bajos existen condiciones desfavorables para el autocuidado y como consecuencia mala adhesión al tratamiento.

Tampoco existe una relación estadísticamente significativa entre el número de fármacos y la mala adhesión al tratamiento, aunque observamos un peor apego en pacientes que tenían tres o más fármacos para el control de su presión arterial, lo que concuerda con el estudio realizado por Murga García y cols.18, en el que se evidenció que existe menor apego al tratamiento en pacientes con politerapia.

No vimos asociación estadísticamente significativa entre adhesión al tratamiento farmacológico y control o descontrol de la HAS. En los estudios de Coque Tutasig19 se encontró que los pacientes con mal apego al tratamiento tenían descontrol de las cifras de presión arterial, lo que sería lo esperado en estas circunstancias.

Por último, encontramos una asociación estadísticamente significativa entre las etapas de contracción y de contracción completa del ciclo vital de la familia de la OMS y la falta de adhesión al tratamiento farmacológico.

Por tanto podemos concluir que el perfil predominante es el de una mujer, con edad de 61-70 años, incluida en un ciclo vital de la familia en etapa de contracción. Se trata de pacientes que se encuentran en una etapa decreciente de su biología y ante la perspectiva de la incertidumbre por la salida del primer hijo del hogar y la adopción de nuevos papeles (abuelos, aceptación de los nietos y jubilación)18,19.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica.

- Ramírez-Palacios P, Gallegos-Carrillo K, Galicia-Naranjo M, Antúnez-Albarrán D; Montes-Alvarado J, Durán-Arenas L. Reorganización y manejo clínico para el control de la hipertensión en el primer nivel. Rev Med Instit Mexic Seguro Soc. 2018; 56 (Suppl 1): S26-37.

- Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. México: INSP; 2016. Disponible en: https://www.gob mx/salud/documentos/encuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-de-medio-camino-2016.

- Rosas-Peralta M, Borrayo-Sánchez G. Impacto de los nuevos criterios para diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica sugerida por la American College of Cardiology/American Heart Association. Gaceta Med Mex. 2018; 154: 633-7.

- Sabaté E. Adherence to long-term therapies. World Health Organization; 2003. p. 3-12.

- Catálogo maestro, guía de práctica clínica: imss-076-08; diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención médica.

- Vila Valdés J. Hipertensión arterial y adherencia al tratamiento: la brecha entre ensayos clínicos y la realidad. Rev Cub Salud Pub. 2018; 44(3): e1233.

- Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018; 39(33): 3021-104.

- Martín Alfonso L, Bayarre Vea H, Corugedo Rodríguez MC, Ventó Iznaga F, La Rosa Matos M, Orbay Araña MC; Adherencia al tratamiento en hipertensos atendidos en áreas de salud de tres provincias cubanas. Rev Cub Salud Pub. 2015; 41(1): 33-45.

- Rodríguez MA, García E, Amariles P, Rodríguez A, Faus MJ. Revisión de test de medición del cumplimiento terapéutico utilizado en la práctica clínica; artículos especiales. Aten Primaria. 2008; 40(8): 413-7.

- Rolando C, Gabriela Diestra C, Jessica Tang H, Germán M. Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos atendidos en un hospital general. Rev Med Hered. 2010; 21(4): 197.

- Casado Vicente V. Medicina de familia y comunitaria; literatura médica. 2ª ed. Editorial Médica Panamericana; 2018. p. 2439-48.

- De La Revilla L. Enfoque familiar de los problemas psicosociales. Atención longitudinal: ciclo vital familiar. En: Martín Zurro A, ed. Atención Primaria, Conceptos, Organización y Práctica Clínica. 5ª ed. España: Elsevier; 2003. p. 157-71.

- Rosas Chávez G, Romero Visurraga C, Ramírez Guardia E, Málaga G. El grado de alfabetización en salud y adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial en un hospital nacional de Lima, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pub. 2019; 36(2): 214-21.

- Carhuallanqui R, Diestran Cabrera G, Tang Herrera J, Málaga G. Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos atendidos en un hospital general. Rev Med Hered. 2010; 21(4): 197.

- Pomares Avalos A, Vázquez Núñez M, Ruiz Domínguez E. Adherencia terapéutica en pacientes con hipertensión arterial. Rev Finlay. 2017: 7(2): 81-8.

- Mena Díaz FC, Nazar G, Mendoza Parra S. Antecedentes de adherencia a tratamiento en pacientes hipertensos de un centro de salud chileno. Promoc Salud. 2018; 23(2): 67-78.

- Bello Escamilla N, Montoya Cáceres P. Adherencia al tratamiento farmacológico en adultos mayores diabéticos tipo 2 y sus factores asociados. Gerokomos. 2017; 28(2): 73-7.

- Coque Tutasig LC. Sánchez Vélez MM. Factores personales que influyen en la adherencia al tratamiento de pacientes hipertensos que acuden al servicio de cardiología del hospital Carlos Andrade Marín [tesis de grado licenciatura en Internet]. [Ambato, Ecuador]: Universidad Técnica De Ambato; 2011 [citado 20 de noviembre de 2020]. Recuperado a partir de: https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3154.

- Ruiz Lávida T, Medel Ibáñez V, Martínez Torres J, Garrido Amieva ME. Grado de adherencia terapéutica en pacientes diagnosticados con hipertensión arterial en la unidad de Medicina Familiar número 64 de Córdoba Veracruz. Córdoba Ver. [tesis de Especialidad en Internet]. [Córdoba Ver, México]: Universidad Veracruzana; 2014 [citado 20 de noviembre de 2020]. Recuperado a partir de: https://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/07/Tesis-Adri.pdf.

- Azevedo Meiners M, Soler O. Perfil de adhesión al tratamiento de pacientes hipertensos atendidos en la Unidad Municipal de Salud de Fátima, en Belém, Pará, Amazonía, Brasil. Rev Pan-Amaz Saude. 2010; 1(2): 113-20.

- Murga García G, Sujo Sit M, Estévez Perera A. Adherencia farmacológica en pacientes hipertensos. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Policlínico Docente Universitario Cerro. La Habana, Cuba. Rev Cub Med Gen Integ. 2020; 36(1): e982.

- Marín Reyes F, Rodríguez Morán M. Apoyo familiar en el apego al tratamiento de la hipertensión arterial esencial. Salud Pub Mex. 2001; 43(4): 336-9.